■「重介護問題」とは?|介護の問題は遠い未来の問題ではなく、今目の前にある問題!

by Ted Eytan(画像:Creative Commons)

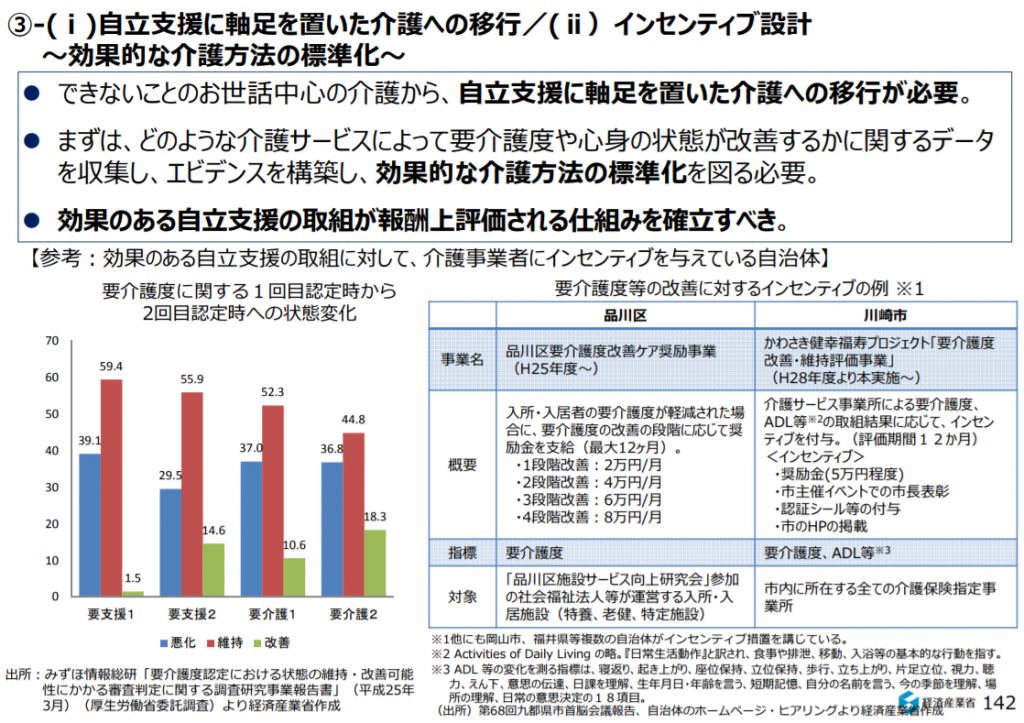

参考画像:新産業構造ビジョン(2017/5/30、経済産業省)

新産業構造ビジョン(2017/5/30、経済産業省)によれば、患者のQOLの最大化に向けて、高齢となっても自分らしく生きることの出来る「生涯現役社会」の実現に向けて、自立支援に向けた介護や質・生産性の⾼い介護の提供の実現が必要であるとして、できないことのお世話中心の介護から、自立支援に軸足を置いた介護への移行が必要であり、効果のある自立支援の取り組みが報酬上評価される仕組みを確立すべきとあります。

「自立支援に軸足を置いた介護への移行」を進める背景には「重介護問題」があるのではないでしょうか?

ところで「重介護問題」とは何か、知っていますか?

■重介護問題

革新的研究開発推進プログラム(ImPACT)「重介護ゼロ社会を実現する革新的サイバニックシステム」全体計画について|科学技術振興機構

「重介護」とは、全介助・部分介助・見守りが多数組み合わされ、介護される側・介護する側にとって身体的及び精神的に重く厳しい状態であり、継続的な介護が困難な状態である。排泄の例では、全介助ではなく部分介助状態となっている方であってもその介護生活が、介護される側・介護する側にとって重く厳しく継続的な介護が困難な状態の場合は重介護となる。一方、脳・神経・筋系の障害によって身体機能改善が見込めないとされていた要介護者について、機能改善が見込める革新技術によって、介護される側・介護する側にとっての重く厳しい介護生活が緩和され、生活の継続が困難な状態から改善される場合には、重介護が改善される一例となる。

少子高齢化に伴って、介護される側(要介護者・寝たきり高齢者・患者)・介護する側(家族・社会)への重く厳しい負担がかかる「重介護問題」を解決を目指すことが求められています。

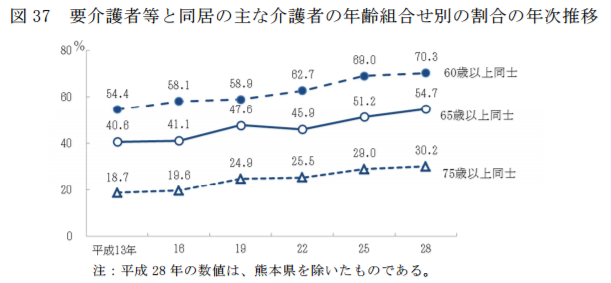

参考画像:平成28年国民生活基礎調査の概況|厚生労働省|スクリーンショット

75歳以上同士の「老老介護」初の30%超|65歳以上同士の「老老介護」は過去最高54%に|平成28年国民生活基礎調査によれば、介護をする側と介護を受ける側の両方が高齢者の組み合わせである「老老介護」が話題になっていますが、平成28年国民生活基礎調査で発表された、同居の主な介護者と要介護者等の組合せを年齢階級別にみると、60歳以上同士70.3%、65歳以上同士54.7%、75歳以上同士30.2%となっており、また年次推移でみると、上昇傾向にあるのがわかります。

介護予防・生活支援サービス市場は2025年に1兆3000億円によれば、今後高齢者人口と高齢者世帯の増加に伴いサービス市場は拡大し、介護予防・生活支援サービス市場は2025年に1兆3000億円に迫るそうですが、介護職員は2025年には約38万人不足するおそれがあるそうです。

介護福祉士ピンチ!?介護福祉士を養成する大学や専門学校への定員に対する入学者の割合が約46%によれば、公益社団法人「日本介護福祉士養成施設協会」の調査によれば、2016年度の介護福祉士を養成する大学や専門学校への定員に対する入学者の割合が約46%だったそうです。

アメリカのプライム世代の女性の36%が「介護」を理由に仕事に就けない!?|働き盛り世代が無償の介護をしなければならない問題を解決するアイデアで紹介した米ブルッキングス研究所(Brookings Institution)のハミルトン・プロジェクト(The Hamilton Project)が発表した報告書によれば、アメリカでは2016年、成人の3分の1(37.2%)以上が仕事に就いておらず、そのうち「働き盛り世代」(25~54歳)に当たる人たちの5分の1近くが就業しておらず、女性の36%が介護を理由に仕事に就けないそうです。

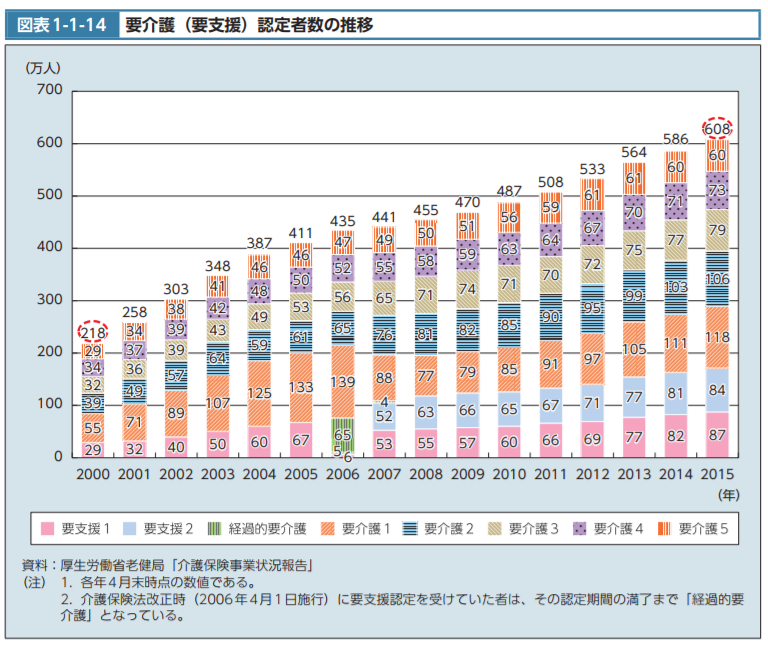

参考画像:要介護(要支援)認定者数の推移|平成28年版厚生白書|スクリーンショット

要介護(要支援)認定者数は2015年には約608万人|要介護者にならない段階(フレイル)で食い止める対策が重要で紹介した平成28年版厚生白書によれば、要介護(要支援)認定者数は、2000年の約218万人から2015年には約608万人と増加しています。

その理由としては、生活習慣病(慢性疾患)中心への疾病構造の変化や高齢化が進んでいることが挙げられています。

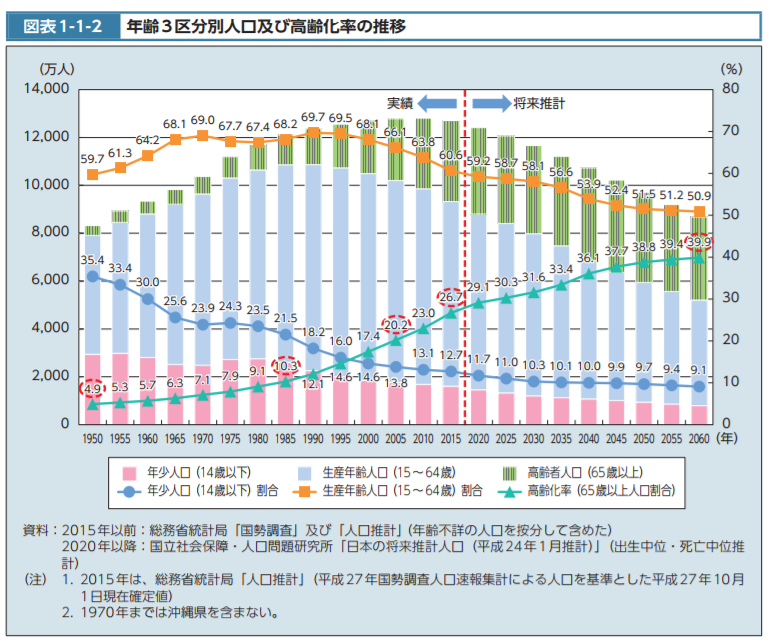

実際に高齢者人口は増加しており、高齢化率(65歳以上人口割合)は1950年4.9%→1985年10.3%→2005年20.2%と上昇し、2015年には26.7%と過去最高となっており、今後の予測としては、2025年30.3%となるなど、2060年まで高齢化率はずっと上昇していくことが見込まれているそうです。

参考画像:年齢3区分別人口及び高齢化率の推移|平成28年版厚生白書|スクリーンショット

つまり、この予測をもとにして、現状のままの仕組みで行くとすれば、要介護者の数は増加していくでしょう。

「重介護問題」は遠い未来の問題ではなく、今目の前にある問題なのです。

そのためには、要介護者の自立度を高め、介護者の負担を軽減する取り組みが重要になってきます。

介護の未来予想図 30年後の介護はどうなっているか?https://t.co/U8P2CtShmJ

移乗介助/移動支援/排泄支援/見守り/入浴支援/介護業務支援/生体チップ/送迎/機能訓練支援/服薬支援/認知症への対応/食事支援/日常業務支援/介護記録・請求業務などAI・ロボット・IoTの活躍が重要ですね。 https://t.co/28dMK3XfZn

— 健康美容ブログ「HAKUR」|女性の知りたいがココにある! (@4050health) February 6, 2021

【関連記事】