2025年4月20日放送の日本テレビ「鉄腕DASH」では人工衛星のデータとAIを活用して農地のpHや栄養成分の割合(チッ素量)など農地の状態を見える化するスマート農業支援サービス「Sagri」で土壌分析を行っていました。

番組では、同じ田んぼのように見えても1枚だけトラブル続きの田んぼがあったので、衛星から取得したデータをもとに土壌を解析したところ、pHが高く、保肥力と保水力が低い土地であることがわかりました。

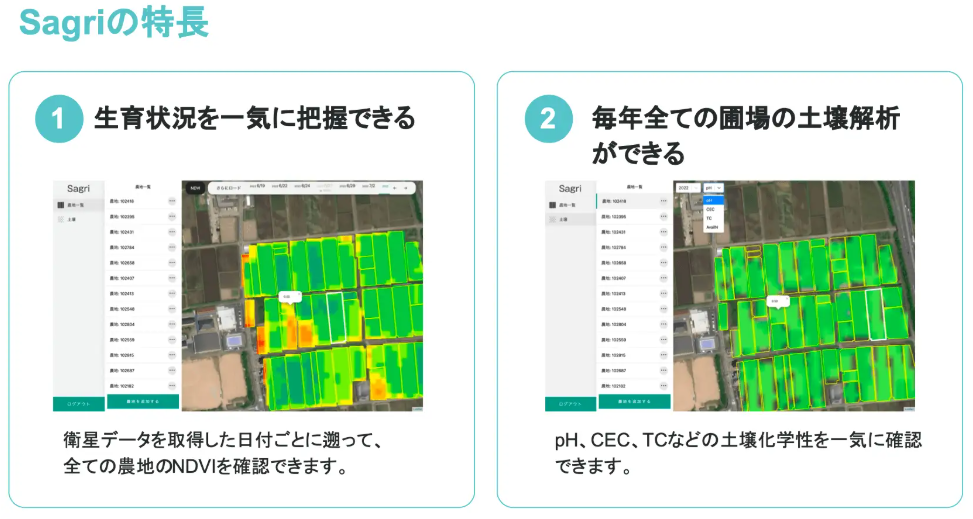

■衛星データを活用した圃場の分析アプリ「Sagri」

衛星データを活用した圃場の分析アプリ「Sagri」を提供開始。広大な圃場の状態を可視化し、農家様の圃場分析を楽に(2022年8月30日、サグリ)

農業生産者の圃場の管理の重要性が高まっております。しかし、目視では広い圃場全てを管理することは難しい状況です。また昨今の施肥コストの増大、「肥料をめぐる事情」(農林水産省2022年4月)によると、化学肥料は2021年から2〜3倍に高騰し適正施肥をしなければ金銭的な負担が大きい状況です。

■衛星リモートセンシングとは?

「衛星リモートセンシング(遠隔観測)」は、圃場自体の状態や作物の生育状況など、農作業や営農のために必要なデータを人工衛星に搭載されたセンサー(光学、近赤外、マイクロ波など)を利用して収集・分析する技術です。

今回番組で行ったのは「圃場の不均一性」を調べること。

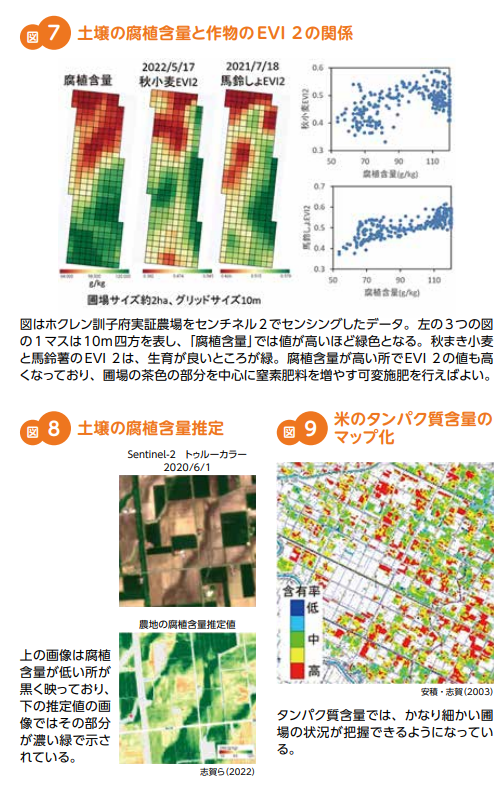

土壌の浸食やもともとの地形に起因して、圃場の土壌の性質が不均一になることがあり、それによって生育にばらつきが出たり、部分的な倒伏が起こったりして適切な時期に収穫ができなくなったり、収穫物の品質がそろわなくなったりする恐れがあります。そのため、圃場の均一性やどこがどう不良なのかを把握する必要がありますが、衛星リモートセンシングでは、たとえば土壌の有機物量を示す「腐植含量」を観測することで土壌の状況を把握することができます(図7)。この結果に基づいて可変施肥などを行い、圃場の不均一を是正することも可能となります。

衛星に搭載されたセンサーが、土壌に関する情報を収集する。主なセンサーとその役割は以下の通り:

・光学センサー(例:Landsat、Sentinel-2)

可視光・近赤外線を捉え、土壌の色、有機物含量、植生被覆(間接的に土壌状態を反映)を観測。解像度は10~30m程度。

・近赤外・短波赤外センサー

土壌の水分や有機物、ミネラル含量を推定。NDVI(正規化植生指数)やSAVI(土壌調整植生指数)で土壌状態を間接評価。

・マイクロ波レーダーセンサー(例:Sentinel-1、SMAP)

雲や夜間でも観測可能。土壌水分や表面粗度を直接測定。解像度は数メートル~キロメートル。

・ハイパースペクトルセンサー(例:PRISMA、EnMAP)

数百の波長帯で詳細なスペクトルデータを取得し、土壌の栄養素(窒素、リンなど)やpHを高精度で推定。

【参考リンク】