2025年2月20日放送の「モーニングショー」で「”水田なし”超低コスト米」を取り上げていて、現在の稲作農業の現状について調べてみました。

■稲作農業の現状

【農業全体の課題】

農業をする人が不足している&高齢化

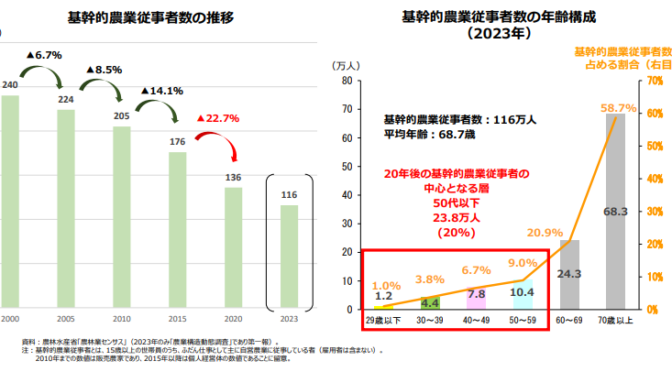

図)基幹的農業従事者数の推移 基幹的農業従事者の年齢構成(2023年)

基幹的農業従事者数は、2000年から2020年にかけて、240万人から136万人へと100万人減少しています。

また、農業従事者の平均年齢は68.7歳で、年齢構成では70歳以上の層が全体の約6割を占めており、高齢化も深刻です。

【稲作の課題】

●反収が少ない(労働時間が長い&コストがかかる&収量が少ない)

●夏場の気温が高温化

●水田の水管理が難しい

この過酷な環境に新しい考え方・技術で取り組もうとしている人たちが現れています。

それが節水型DDSRです。

■節水型DDSR(乾田直播水稲栽培)とは?

節水型DDSR(Dry Direct Seeding Rice=乾田直播水稲栽培)とは、乾田状態の田んぼに種を直播きし、必要最小限の水だけを供給する技術です。

なぜこの技術に注目が集まっているのか?

そのメリットは「水管理作業を大幅に省ける」こと。

近年は夏場の気温が40度に近づくことも多くなっており、通常の水稲栽培では、夏場の高温で水田の水が蒸発してしまい、水管理に膨大な労力と時間がかかっていますが、節水型DDSRは田んぼに湛水(たんすい;水田に水を張ってため続けること)しないため、水管理作業を大幅に省くことができる省力的な栽培方法であるメリットがあります。

節水型DDSRによって、水張りや代掻きが不要になり、年間70日ほどを費やしていた水管理作業をかなり省くことができます。

■節水型DDSRの課題に対する新しいアイデア

ただ弱点もあり、1)水をほとんど使わない栽培方法では、水がないことにより肥料散布のムラができ、圃場の中で生育にムラが出てきてしまうこと、2)入水を始める時期までの乾田期間が長いため、移植栽培と比較して雑草が発生しやすいこと、があります。

そうした課題に対してもいろんなアイデアが生まれています。

その一つがバイオスティミュラント資材。

バイオスティミュラントは「植物を刺激して植物が元々有している力を引き出す(植物の生理プロセスに作用する)」ことで、収量や品質を維持する効果を引き出す農業資材のこと。

例えば、空気中の窒素を作物が吸収できるアンモニア態窒素に変換し、供給するバイオスティミュラント資材は、窒素を従来の肥料のように土壌に施用するのではなく、葉面散布することで大気中から取り入れることができ、作物が吸収する窒素量を最適化することで、窒素不足による生育不良を防ぎ、収量増に寄与します。

その散布には、データ+ドローンを活用しています。

従来の経験と勘による施肥の量やタイミングを決めていたものを、衛星データを活用した圃場モニタリングで窒素供給のタイミングと量を分析し、液体の粒径やドローンの高さ、葉裏までどうやって行き渡らせるかを綿密に計算したうえでドローンで撒くようにしているそうです。

もう一つは菌根菌資材。

菌根菌は、稲の根に感染し、土壌中に菌糸を張り巡らせて、根の届かない範囲から植物の栄養であるリン酸などの養分や水を吸収し、宿主である稲に供給し、稲は光合成などでつくられる糖などを、菌根菌に分け与え、共生関係が結ばれるというもの。

■節水型DDSRによるメリット

先日放送された「モーニングショー」では、節水型DDSRによる超低コスト米と全国平均を比べていたのですが、米1kgをつくる生産費はコストダウンし、また田んぼ10aあたりの労働時間はかなり短くなっています。

【米1kgをつくる生産費】

全国平均 約254円

超低コスト米 100円以下

【田んぼ10aあたりの労働時間】

全国平均 21.6時間

超低コスト米 4.5時間

■まとめ

最近は農家の方と話をする機会が増えているのですが、高齢化&働く人が減っていること&反収が少ない&高温化と農業を取り巻くたくさんの課題があることがわかります。

ただその中でも頑張ろうとしている人がいます。

その人たちは現状維持をしようとはしていません。

これだけ夏場の気温が高く、厳しい状況になってもなおです。

夏場の気温が高いのであれば、これまでの常識とは違って、もっと早く種をまいたり、逆に遅く蒔くことで、夏場の高温期を避けたり、またスマート農業にも少しずつ取り組んでいます。

厳しい状況ながらも実は変われるチャンスかもしれません。

それは従来のやり方ではどうやっても立ち向かうことができなくなったからです。

だからこそ新しい考え方にアップデートして、立ち向かわないといけないというように、変わる人にはチャンスが待っているのではないでしょうか?

【参考リンク】