by MIKI Yoshihito(画像:Creative Commons)

■虫歯治療の根本概念が変わる?

虫歯を削る必要はないと判明、虫歯治療の根本概念が変わる可能性

(2016/1/20、GIGAZINE)

シドニー大学のウェンデル・エバンス准教授らの研究チームは、22の歯科医療機関と連携してのべ1000人の患者を調査する7年間にもわたる実験の結果から、「ほとんどの虫歯治療にはドリルで削ったり、詰め物したりする必要はない」との結論を出しました。

<中略>

ドリルで削らなかったオーラルケア・グループの虫歯は30%から50%が減少し、中でも1年間に2本の虫歯治療が必要とされる虫歯リスクの高い層に限って言えば、虫歯の減少率は80%も高かったことが分かりました。

ほとんどの虫歯治療のケースで、虫歯をドリルで削ったり、詰め物をする必要はないそうです。

以前歯医者に行ったときに、「虫歯を削らなくていいんですか?」とたずねたら、今は削らない方法をとっているということでしたが、虫歯治療のやり方が変わってきているようです。

■なぜ虫歯治療において歯を削る処置を避けたほうがいいのか?

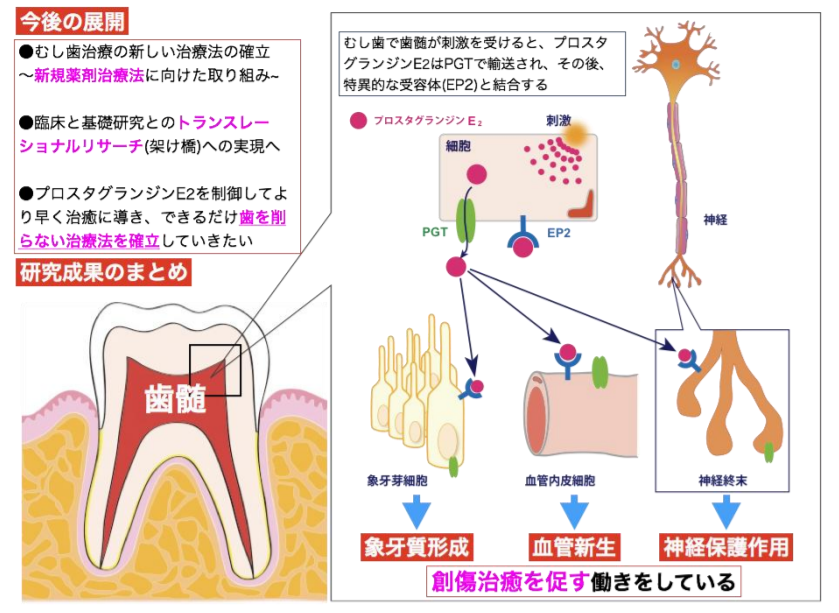

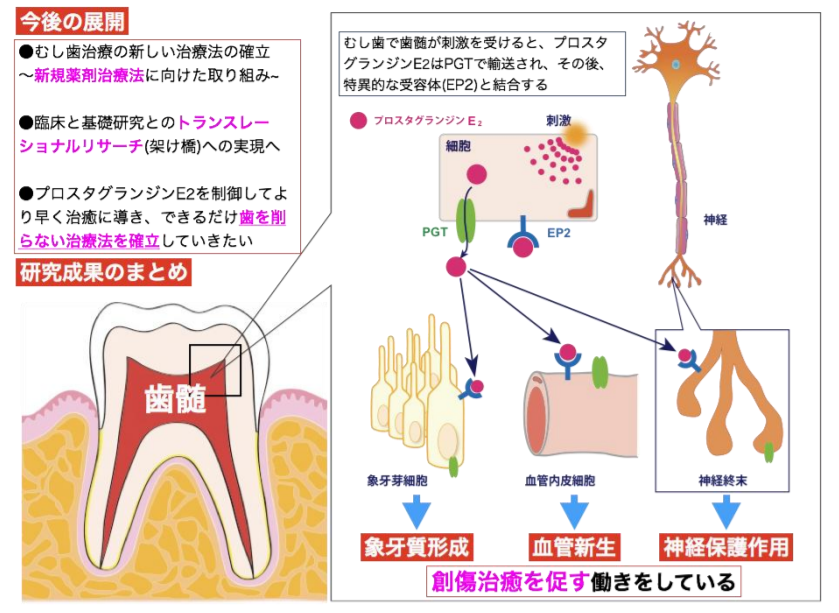

参考画像:むし歯治療に革新をもたらす歯の神経(歯髄)の創傷治癒を促す新たなメカニズムを解明―プロスタグランジン E2輸送経路を介した「削らないむし歯治療」の開発に期待―(2017/8/22、新潟大学プレスリリース)

むし歯治療に革新をもたらす歯の神経(歯髄)の創傷治癒を促す新たなメカニズムを解明―プロスタグランジン E2輸送経路を介した「削らないむし歯治療」の開発に期待―

(2017/8/22、新潟大学プレスリリース)

むし歯は進行すると歯の内部組織である歯髄に波及し、炎症や痛みを生じます。歯科医師は、こうしたむし歯による感染が歯髄にまで達してしまうと歯髄を除去(抜随処置、いわゆるシンケイを抜く治療)しますが、この除去に伴い歯をやむを得ず削ってしまうため物理的に歯を脆弱化させ、将来的に喪失リスクが高まります。

虫歯が進行して、歯髄にまで達してしまうと、いわゆる神経を抜くと呼ばれる治療を行いますが、この際に歯を削ってしまうことが歯の脆弱化を招き、将来の喪失リスクを高めてしまうそうです。

■虫歯治療には削るのではなく、オーラルケアが大事

エバンス准教授は正しいオーラルケアとしてCaries Management System (CMS)という方法を提唱しています。

オーラルケアが大事だということですね。

●初期段階の虫歯に高濃度のフッ素塗布治療を施すこと

子どもの虫歯が激減|就寝前の歯磨き習慣やフッ素を使ったうがいの予防策の浸透が背景によれば、歯磨き習慣が身についていることやフッ素を使ったうがいなどによる予防策が浸透していることによって、子どもの虫歯が減少しているそうです。

【参考リンク】

●正しい歯磨き方法を身につけること

歯磨き粉(フッ素入り)

虫歯・歯周病予防には歯磨き粉・歯ブラシ選びが重要によれば、歯に穴が開くと元には戻りませんが、初期段階で歯が溶けていくのを防ぐことはできるそうです。

これに効果的なのが「フッ素」です。

穴の開く手前の段階で、フッ素入り歯磨き剤を使うと、失った歯の成分を補い、歯が健康な状態に戻る可能性が高くなります。

フッ素を届けるためには、毛先が細くて段差のある歯ブラシを使うのが効果的なのだそうです。

歯磨き方法

虫歯予防のための歯みがき方法|がっちりアカデミー 6月25日

1.歯ブラシに、フッ素入りの歯磨き粉を1cm出す。

2.できるだけ泡立てて2分間磨く。

3.水10ccの水を含み、1分間ブクブクうがいをする。

4.吐き出す。その後は、もうすすがないようにする。

オーラルケア

オーラルケア|予防歯科で歯周病予防

基本はやはりブラッシングですが、ただし1つの歯ブラシではなく、糸状のフロスやインタースペース・ブラシで歯のすき間の汚れも落とすことが大事です。

※フロスには、糸状のものや柄が付いたものがありますが、歯と歯の間に挿入してスライドさせながら歯垢を取り除くための道具です。

※インタースペース・ブラシとは、歯と歯の間や歯と歯肉の間、奥歯の周り、歯並びが悪いところを清掃するために役立つブラシのことです。

ブラッシングで落とせるプラーク(歯垢)は全体の50%。

フロスやインタースペース・ブラシを正しく使えば70%までは高められるそうです。

ブラッシングでプラークは落とせますが、実はその下にバイオフィルムと呼ばれる膜が付着しています。

細菌の巣窟であり、プラークをつきやすくするバイオフィルムを除去するために行なうのがPMTC。

「PMTC」(Professional Mechanical Tooth Cleaning)とは、日ごろ自分で行なっている歯磨きでは落ちない歯の汚れをプロ(歯医者)が専用機器を使ってクリーニングすることです。

専用のブラシやラバーカップでこすり取っていきます。

そのあとで、歯の石灰化度を高めて酸に溶けにくくするためにフッ化物(フッ素)を塗布します。

【関連記事】

【参考リンク】

●砂糖の入ったスナック菓子や飲み物の間食を控えること

知らぬ間に歯を溶かす飲食物を摂取している?酸蝕歯の原因・症状・対策によれば、歯のエナメル質が溶け出すpH値5.5以下となる酸性の飲食物を摂取することで、酸蝕歯になる人が増えているようです。

【pH値5.5以下の酸性飲食物の例】

- 炭酸飲料

- スポーツ飲料をはじめ酒類

- 野菜・果物ジュース(レモン・グレープフルーツなどのかんきつ類)

- 黒酢

大事なポイントとしては、酸性の飲食物を口にしたら、口をゆすいだり、水やお茶を飲むようにすることと、フッ素入りの歯磨きやガムをかむようにしたら良いようです。

●虫歯の経過を観察し続けること

定期的に歯医者でチェックを受けることで、様子を見るとよいようです。

【関連記事】

歯周病

歯周病

■歯周病とは|歯周病(歯肉炎と歯槽膿漏)の症状・原因

■歯周病を予防する方法(歯磨き・歯ブラシ)

■歯周病は糖尿病の合併症の一つ!?糖尿病と歯周病の関係