by Andy Melton(画像:Creative Commons)

キッコーマン、しょうゆにインフルエンザウイルス増殖阻害効果を確認

(2015/9/22、日刊工業新聞)

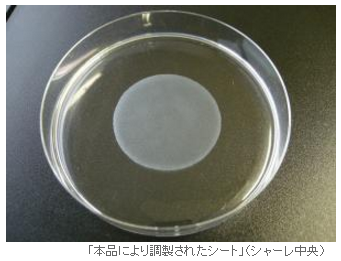

キッコーマンは、しょうゆのインフルエンザウイルス増殖阻害効果をマウスで確認した。富山大学、中部大学との共同研究で、ウイルスに感染させたマウスへしょうゆを経口投与し、3日後と14日後に効果を確かめた。その結果、しょうゆを投与しなかったマウスに比べて、感染に伴う体重減少が抑えられたりウイルス増殖の抑制効果が見られたりしたという。

しょうゆにインフルエンザウイルス増殖阻害効果があることがわかったそうです。

また、しょうゆにエタノールを添加して上澄みと沈殿物に分け、同様の実験をしたところ、上澄みでは効果が見られ、沈殿物では効果が認められなかった。

今回はしょうゆに含まれるどのような成分がインフルエンザウイルス増殖阻害効果があるかはわかりませんでしたが、しょうゆの上澄みにその成分が含まれていることがわかったそうですので、今後は上澄み部分の研究が進んでいきそうです。

【インフルエンザ関連記事】

- 【#この差】「インフルエンザ」に「かかりやすい人」と「かかりにくい人」の差は「口の中を清潔にしているかどうか」|インフルエンザ予防には「あいうべ体操」と「舌磨き」!

- プラズマ乳酸菌摂取が咳や熱などのインフルエンザ様疾患の症状を抑制

- しょうゆにインフルエンザウイルス増殖阻害効果がある!?|キッコーマン

- インフルエンザ予防接種を受けなかった理由の 1 位は「高価(29%)」。 2 位は「病院に行くのが面倒(27%)」。

- インフルエンザ予防接種はいつ接種するのがいい?どのくらい効果は継続する?

- 口の中が不潔だとインフルエンザ治療薬が効きにくくなる可能性がある!?

- 1月・2月がインフルエンザのピーク!加湿器でインフルエンザ予防|マツコの知らない世界 1月20日