> 健康・美容チェック > 肝臓 > 二日酔い予防に効く?「肝臓水解物」とは?

■二日酔い予防に効く?「肝臓水解物」とは?

by Fabio Invernizzi(画像:Creative Commons)

(2009/12/3、JCASTニュース)

二日酔いはどのようにして起きるのでしょうか。

二日酔いは、アルコールを摂取することによってできる「アセドアルデヒド」が原因であることは「お酒好き」でなくとも、よく知られている。

お酒を飲んで顔が赤くなったり、頭痛や吐き気がしたり、めまいや不快感に襲われるといった症状は、アセドアルデヒドの血中濃度が増えて「悪さ」するために起こる。

つまり、二日酔いを予防するためには、アセトアルデヒドの血中濃度を下げられれば良いのではないかという事が考えられます。

そうしたアセドアルデヒドの血中濃度を下げて働きを封じ込める働きがあるのが、記事によれば、「ウコン」や「肝臓水解物」なのだそうです。

肝臓水解物とは何なのでしょうか。

「肝臓水解物」とは、肝臓(レバー)に消化酵素を加えて加水分解し、アミノ酸や複数のアミノ酸が結合してできたペプチドのこと。

いわば、アミノ酸を凝縮したエキスだ。

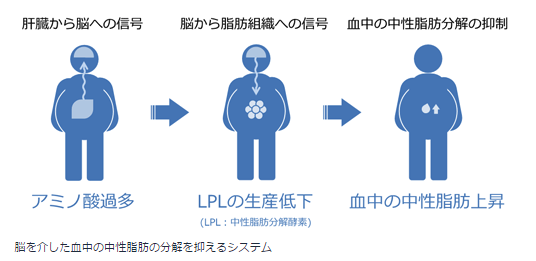

肝臓水解物が二日酔い予防に効くメカニズムが紹介されています。

二日酔いに「効く」メカニズムについて、医学博士の中原英臣先生は「二日酔いの原因であるアセドアルデヒドを早く酸化して代謝を促進し、加えてその働きを抑制する作用が肝臓水解物にはあります」と説明する。

二日酔い以外にも、疲れやすい、だるい、貧血ぎみの人の体調を整えたり、脂肪燃焼や美肌を保つ効能もある。

アミノ酸やペプチドはレバーを食べても体内に吸収できるが、苦手という人も少なくないし、飲む前に食べるというのもなかなかむずかしい。

忘年会が始まった方もいらっしゃると思いますので、気になる方はうまく「肝臓水解物」が入ったサプリメントやドリンクを活用してみてはいかがですか。

→ アミノ酸の効果・効能・種類・アミノ酸を含む食べ物 について詳しくはこちら

【関連記事】

続きを読む 二日酔い予防に効く?「肝臓水解物」とは?