> 健康・美容チェック > 胃腸の病気 > 胃痛(胃が痛い) > 胃がん > えのきたけを週3回食べる人は胃がんリスクが34%減少する!?

2015年10月6日放送の林修の今でしょ!講座のテーマは「体の悩みを解消する最強の秋野菜ベスト6」でした。

第6位 エノキタケ(血管疾患に良い)

by pelican(画像:Creative Commons)

えのきたけに含まれるどの成分が効果的かはわかっていませんが、えのきたけを週3回以上食べている人はそうでない人に比べて、胃がんのリスクを34%減少するそうです。

→ 胃がん|胃がんの症状・原因・手術・食事 について詳しくはこちら

農産物の紹介「きのこ」|長野県中野市

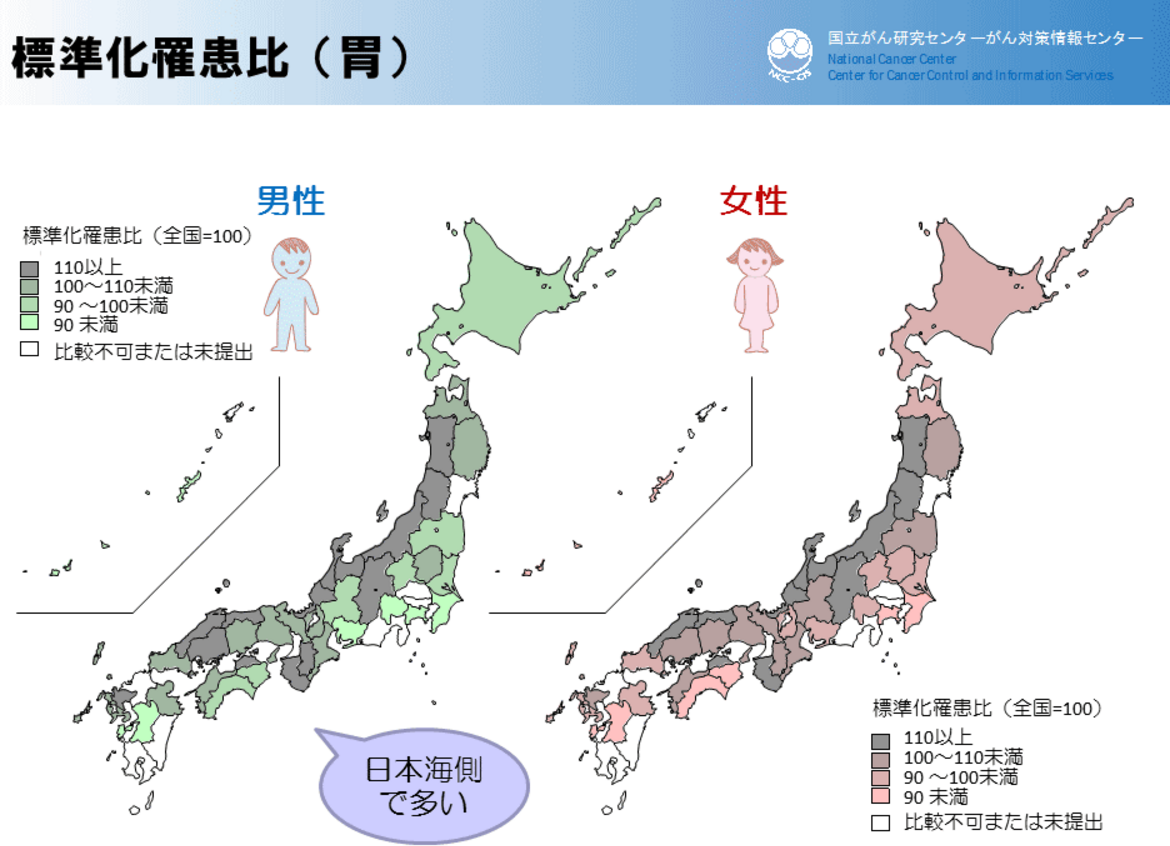

えのき茸栽培農家を含むがん死亡率の15年間17万4500人を対象にした疫学調査では、長野県全体が全国一低く、えのき茸栽培農家では更に低いことがわかりました。又、長野県におけるキノコ摂取とがん罹患率の関連を調査したところ、週1回未満しか食べない人の胃がんになる確率を1とした場合、週3回以上食べる人は0.66に低減しました。

→ 胃痛(胃が痛い)|胃の痛みから考えられる病気とその原因・特徴的な症状 について詳しくはこちら

→ 胃が痛い・胃の痛み|胃腸の病気の症状・原因・予防 について詳しくはこちら

【【林修の今でしょ講座】体の悩みを解消する秋野菜ベスト6|10月6日】

続きを読む えのきたけを週3回食べる人は胃がんリスクが34%減少する!?