by Glenn Fleishman(画像:Creative Commons)

クロスワードに認知症進行を遅らせる効果=米研究

(2009/8/4、ロイター)

クロスワードや読書、カードゲームなどの習慣があると、認知症に伴う急速な記憶力低下を遅らせることが、米国の研究で明らかになった。

クロスワードや読書などの習慣があると、認知症の進行を遅らせる効果があるようです。

【参考リンク】

【追記(2018/9/13)】

Crosswords and Sudoku are not the solution to dementia, says Age UK report(2017/8/2、The Telegragh)によれば、クロスワードや数独は、認知症の発症機会を減らすのに役立つものではないとあります。

Boost Your Brain Health|Rush University Medical Center(ラッシュ大学医療センター)によれば、認知症のリスクを減らす方法として、運動・食事・脳を柔軟にする・人生の目的を持つことを挙げています。

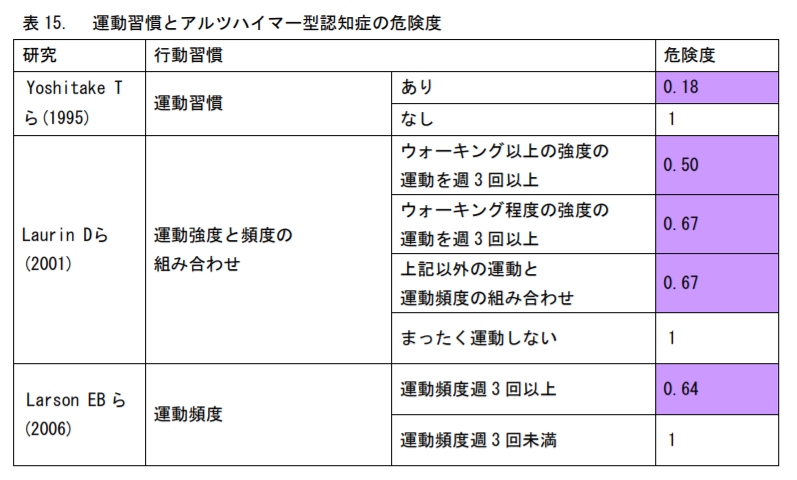

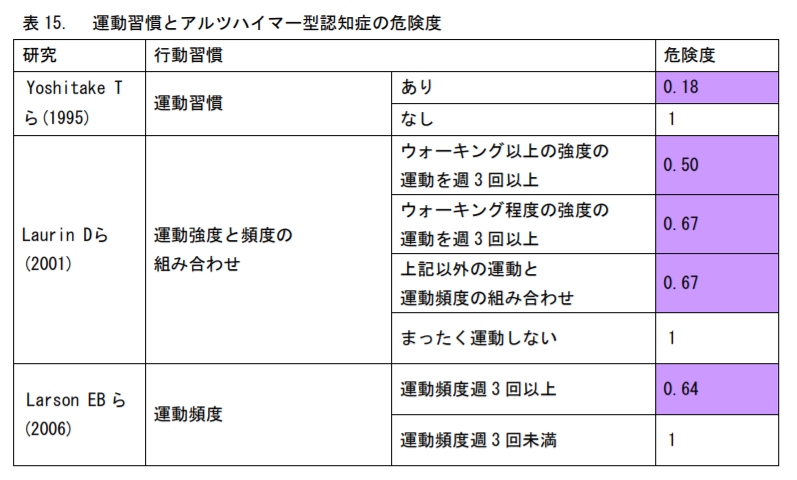

適度な運動は、心血管疾患、肥満および2型糖尿病などの認知症の発症に関連する疾患を発症するリスクを減らすことができます。

運動習慣とアルツハイマー型認知症の危険度

運動習慣とアルツハイマー型認知症の危険度

参考画像:認知症予防・支援マニュアル(平成20年12月、東京都老人総合研究所)

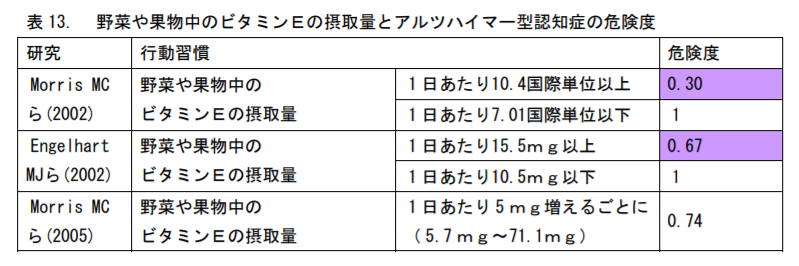

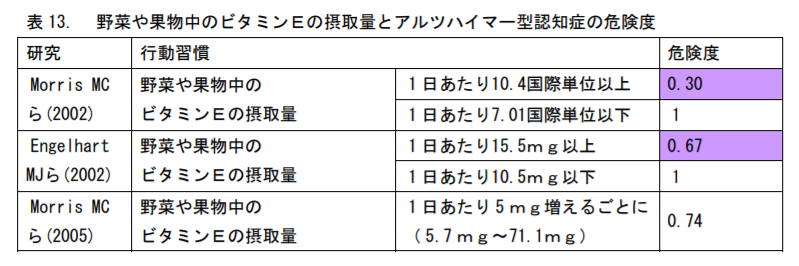

肥満および糖尿病は、心臓病および脳卒中の危険因子であるだけでなく、認知症の危険因子でもあるので、よい食事を摂ることは脳の健康を保つためにも重要。

例として、ビタミンEやβカロチンを含む果物や野菜、オメガ3を含む魚、動物性脂肪の代わりになるオリーブオイル、抗酸化作用のあるクルミを挙げています。

野菜や果物中のビタミンEの摂取量とアルツハイマー型認知症の危険度

野菜や果物中のビタミンEの摂取量とアルツハイマー型認知症の危険度

参考画像:認知症予防・支援マニュアル(平成20年12月、東京都老人総合研究所)

認知症予防・支援マニュアル

(平成20年12月、東京都老人総合研究所)

野菜や果物の摂取量が多いとアルツハイマー型認知症の発症率は低いが、野菜や果物に含まれているビタミンEの摂取量で比べると、摂取量が多いと少ない者に比べて、アルツハイマー型認知症の発症危険度は 3 割であったという( Morris MC ら、2002;Engelhart MJら、2002;Morris MC ら、2005)(表13 )。 野菜や果物に含まれるビタミンE、ビタミンC、ベーターカロテンがそうした効果を生んでいるとされる。

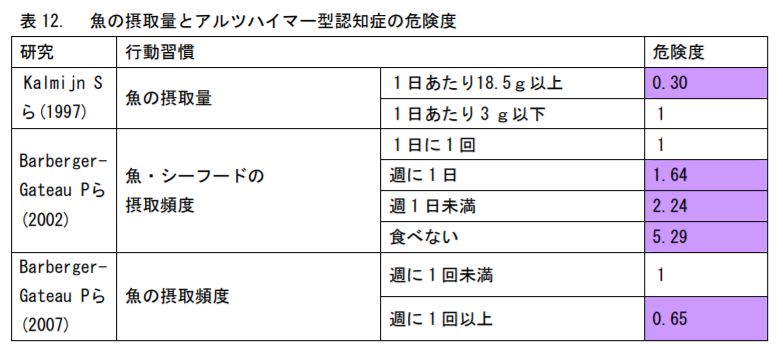

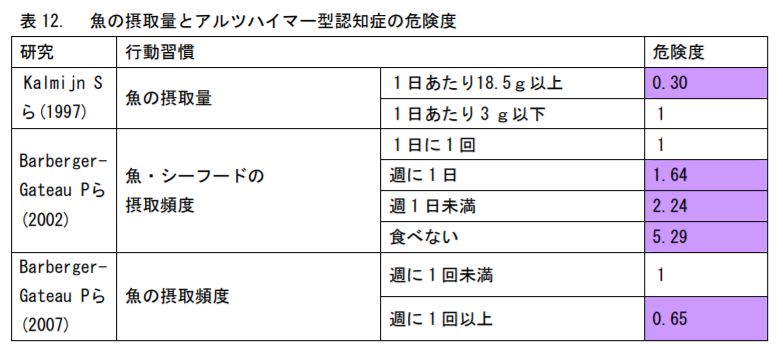

魚の摂取量とアルツハイマー型認知症の危険度

魚の摂取量とアルツハイマー型認知症の危険度

参考画像:認知症予防・支援マニュアル(平成20年12月、東京都老人総合研究所)

認知症予防・支援マニュアル

(平成20年12月、東京都老人総合研究所)

魚の摂取に関しては、 1 日に 1 回以上食べている人に比べて、ほとんど食べない人はアルツハイマー型認知症の危険がおよそ 5 倍であったという報告がある(表12 )。 こうした効果は、魚に含まれる不飽和脂肪酸であるEPAやDHAによるものと考えられている( Kalmijn S ら、2004;Barberger-Gateau Pら、2002;Barberger-Gateau Pら、2007 )。

脳を柔軟に保つ方法として、クロスワードパズルやチェス、読書、地元の劇団に参加することを挙げています。

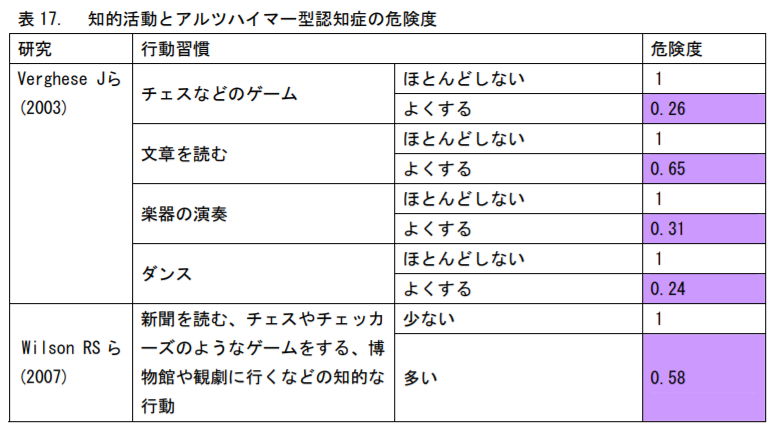

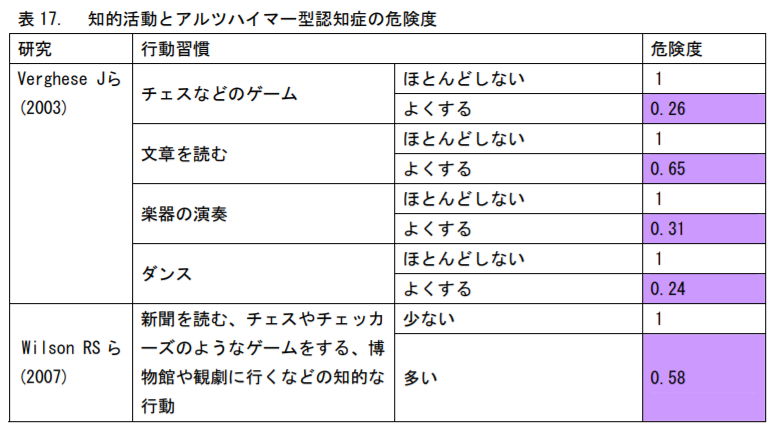

知的活動とアルツハイマー型認知症の危険度

知的活動とアルツハイマー型認知症の危険度

参考画像:認知症予防・支援マニュアル(平成20年12月、東京都老人総合研究所)

認知症予防・支援マニュアル

(平成20年12月、東京都老人総合研究所)

文章を読む、知的なゲームをするなどの知的な生活習慣が係わっていることも報告されている( Wilson RS ら、2002;Verghese Jら、2003; Wilson RS ら、2007 )。

テレビ・ラジオの視聴頻度、新聞・本・雑誌を読む頻度、トランプ・チェスなどのゲームをする頻度など 7 項目を、 7 点から35点まで点数化してアルツハイマー型認知症の発症危険度を見たところ、 1 点につき危険度が33%減少していたという( Wilson RS ら、2002)(表16 )。

また、チェスなどのゲーム、文章を読む、楽器の演奏、ダンスなどのそれぞれについてよくする人とほとんどしない人を比べると発症の危険度が0.24~0.65と低いことも報告されている(Verghese Jら、2003)(表17 )。

ボランティアや新しい言語を学ぶことによって、人生の目的意識を持つことも重要なのだそうです。

【参考リンク】

続きを読む クロスワードや読書に認知症進行を遅らせる効果=米研究(2009/8/4) →