【目次】

■がん検診を人工知能が行なう時代になる!?

参考画像:The wonderful and terrifying implications of computers that can learn | Jeremy Howard | TEDxBrussels|YouTubeスクリーンショット

がん検診は人工知能で!Deep Learningが悪性腫瘍を見逃さない

(2015/8/5、ITpro)

人工知能をがん検診に応用することで、悪性腫瘍を高精度で見つけ出す技術の開発が進んでいる。メディカルイメージをDeep Learningの手法で解析すると、熟練した医師より正確にがん組織などの病変を見つけ出す。

人工知能をがん検診に活用する技術の開発が進んでいるそうです。

■ディープ・ラーニングでがんを見つける?

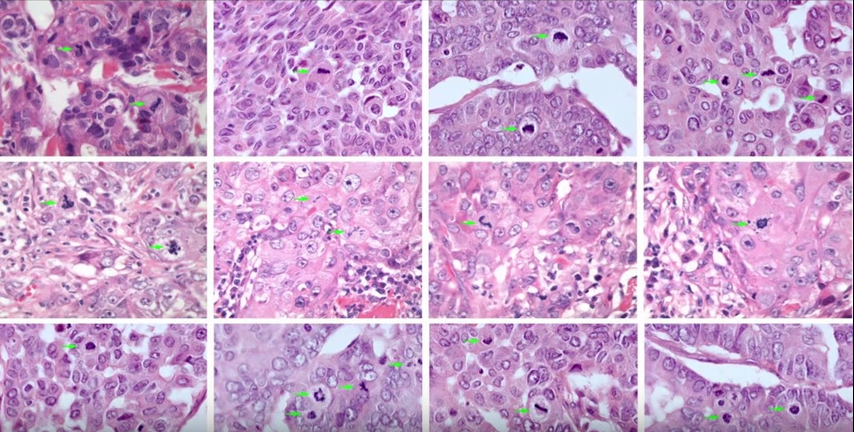

サンフランシスコに拠点を置くベンチャー企業Enliticは、Deep Learningを医療データに応用したシステムを開発している。イメージデータをDeep Learningの手法で解析し、病気を判定する(上の写真)。イメージデータにはレントゲン写真、MRI、CTスキャン、顕微鏡写真などが使われる。検査結果に悪性腫瘍などがあるかどうかを高速にかつ正確に判定する。

今回紹介したEnliticのシステムは、おそらくディープ・ラーニングの手法で組織構造の特徴を学習させ、被験者の組織画像から悪性腫瘍があるかどうかを組織構造の特性から探し出すものだと思われます。

The wonderful and terrifying implications of computers that can learn | Jeremy Howard | TEDxBrussels

■ディープ・ラーニングとは?

ディープラーニングとはそもそも何なのでしょうか?

「コンテンツの秘密」(著:川上量生)では、ディープラーニングのことをこのように説明しています。

ディープ・ラーニングとは、簡単に説明すると、なにかを学習するときに、いちどに全部を学習するのではなく、基礎から応用へと何段階かに分けて学習するような学習方法のことです。

ディープ・ラーニングとは、多くの段階に分けて学習を行うことのようですが、具体的にはよくわかりません。

天才プログラマーが予測する「AIが導く未来」 人間の「なんとなく」は合理的に判断される

(2017/8/24、東洋経済オンライン)

言い方を変えると、今までのコンピュータによる最適化の能力では、答えは基本的に1つしかない。それがディープラーニングだと、答えがそもそもないのです。「確たる答えはないけど、なんとなくこう」っていうのがディープラーニングです。

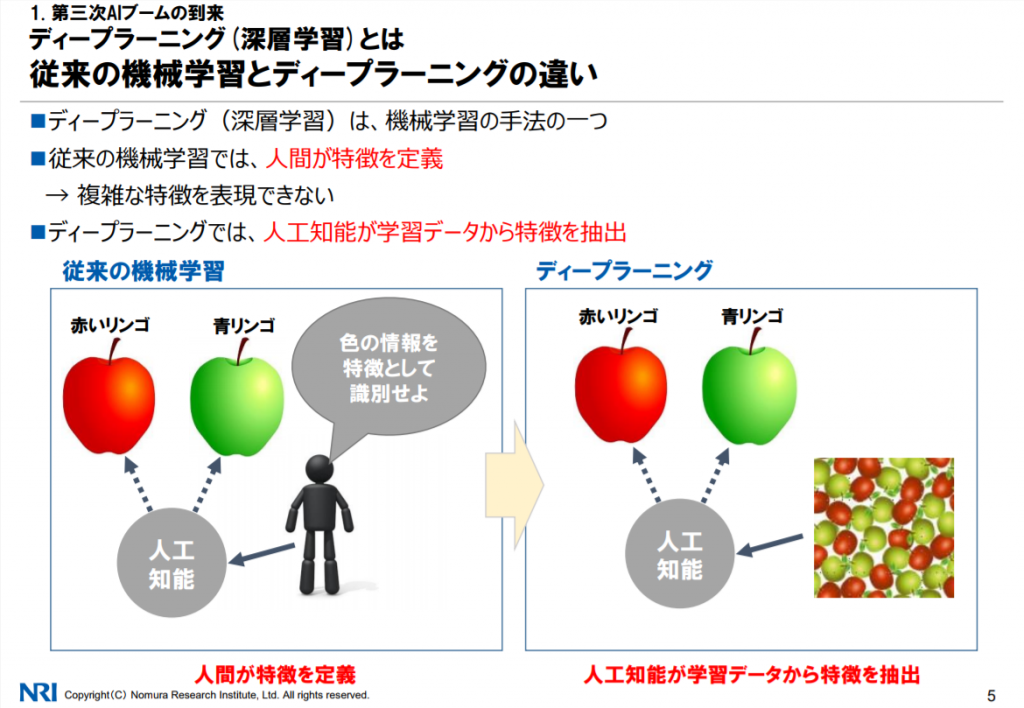

人工知能の動向(2016/3/17、NRI)では、機械学習とディープラーニングの違いについて次のように紹介しています。

参考画像:人工知能の動向(2016/3/17、NRI)

従来の機械学習とは、人間が特徴を定義するため、複雑な特徴を表現できないという弱点があります。

ディープラーニング(深層学習)とは、機械学習の手法の一つで、人工知能が学習データから特徴を抽出、つまり、AI自身がデータからルールと知識を獲得していく方法です。

Machine Learning and Human Bias|YouTube

機械学習において重要なことは、多くの学習データを用意することなのですが、例えば、Googleは、機械学習用データを集めるために、落書きをしてもらうサービスを提供しています。

【参考リンク】

- Google、機械学習用オープンデータセットを収集するため、世界中の人たちに落書きしてもらうWebサービス「Quick, Draw!」を発表。現在100ヶ国から8億枚の収集に成功(2017/8/26、Seamless)

- Quick, Draw!|Google

- Exploring and Visualizing an Open Global Dataset(2017/8/25、Google Research Blog)

ビッグデータとは何か|平成24年版情報通信白書|総務省によれば、ICT(情報通信技術)の進展により、多種多量なデータ(ビッグデータ)を生成・収集・蓄積することが可能になったのですが、このことも機械学習が注目されるようになった背景としてあります。

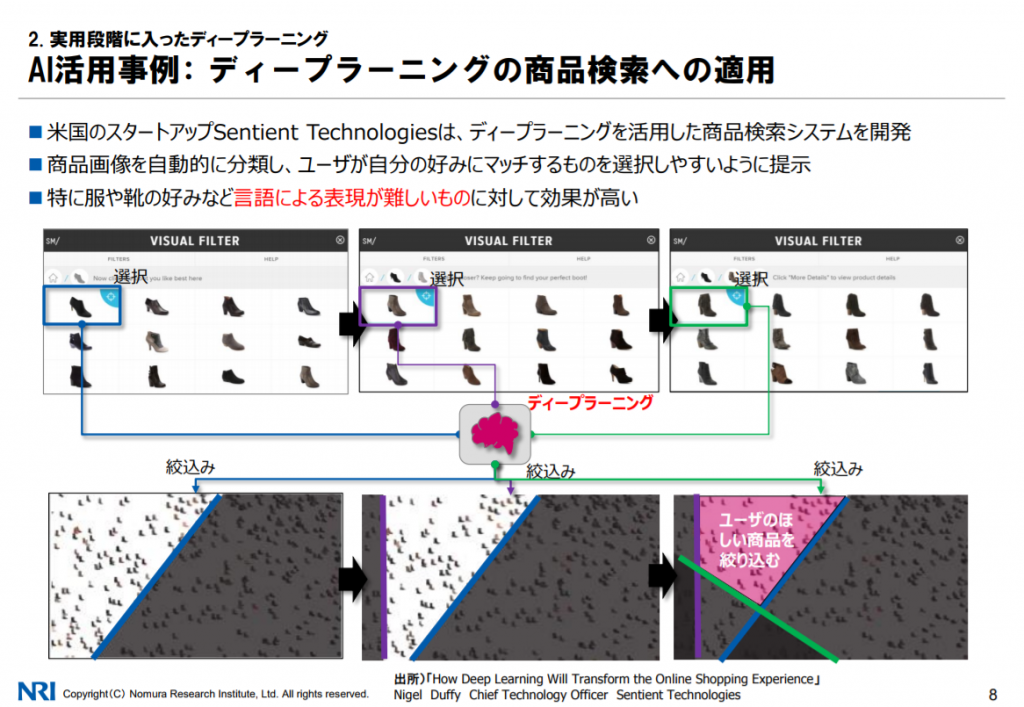

ディープラーニングは「音声認識」「画像認識」「言語処理」などで用いられていて、画像認識に関しては、例えばECサイトでの商品画像による商品検索に活用されているそうです。

参考画像:人工知能の動向(2016/3/17、NRI)

Enliticの場合は、レントゲン写真、MRI、CTスキャン、顕微鏡写真などの画像データをディープラーニングで学習させ病気を判定することに活用していると考えられます。

→ AI(人工知能)と機械学習(マシンラーニング)と深層学習(ディープラーニング)の違いとは? について詳しくはこちら

■IBMのWatsonとの違いは?

IBM Watsonは、人工知能を医療分野に応用し成果を上げているが、Enliticのアプローチとは大きく異なる。Watsonは、Cognitive Computingと呼ばれ、大量のデータから意味を引き出すことを目的とする。医学論文や臨床試験結果など、大量のドキュメントを読み込み、そこから治療に関する知見を得る。医師が治療方針を決定する際に利用する(上の写真)。

一方、Enliticは、Deep Learningの手法でメディカルイメージを解析し症状を判定する。イメージ解析ツールとして位置づけられ、医師の視覚として活躍している。さらにDeep Learningの特性とし、高速で学習する能力を備えている。つまりEnliticは、短時間で熟練医師を超える能力を獲得する。両者共に人工知能を医療分野に適用しているが、そのアーキテクチャーは大きく異なる。

IBMの「WATSON」によってがん治療がスピードアップする!?によれば、Watsonは膨大な量の医療データや論文などのデータベースが格納されており、患者のデータを高速で解析し、医療データを照らし合わせることで、患者に最も最適と思われる治療方針を提案することで、医師や患者が意思決定の支援をするシステムです。

同じ人工知能を活用するシステムといっても、がん治療に対するアプローチは全く違っています。

しかし、人工知能「Watson」に医療画像解析を追加|IBM、Merge Healthcareを10億ドルで買収によれば、IBMは、医療用画像解析技術をMerge Healthcareを買収することで、Watsonに医療画像分析の機能を追加しようとしていると思われるので、その違いは小さくなるかもしれません。

■まとめ

今後は、人工知能を医療に活用されるようになり、IBMのWatsonとEnliticのような画像診断を組み合わせたものもできてくるでしょう。

大事なことは、より多くの患者のデータを得て、より精度の高いシステムを作り上げることです。

そのためには、病院同士が連携して、データを共有していくことが大事になっていくのではないでしょうか。

【関連記事】

続きを読む ディープラーニング×医療|deep learningでがんを見つける?|がん検診を人工知能が行なう時代になる!?