2012年2月8日放送のホンマでっかTVでは、すぐできる体質改善がテーマでした。

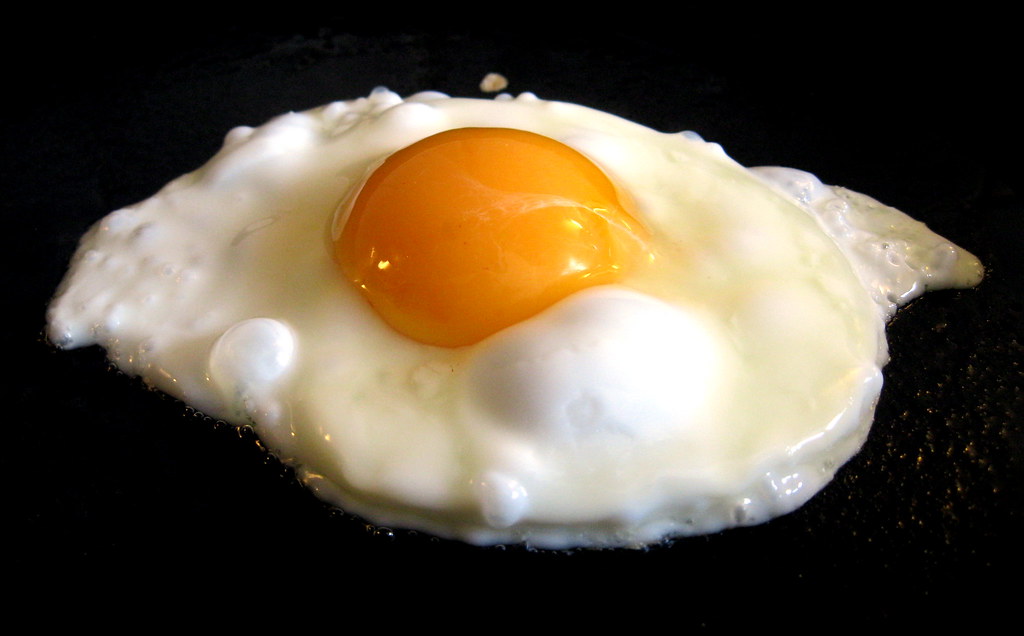

■ 鶏肉・鶏卵が脳の老化を抑える!?

by Matthew Murdoch(画像:Creative Commons)

ボストン大学の研究によれば、鶏肉・鶏卵をよく食べる人は認知症になりにくいそうです。|#ホンマでっかTV

鶏卵の栄養素の働き:黄身に含まれるコリンという栄養素が脳の神経を活発にするアセチルコリンという神経伝達物質の原料になる。https://t.co/pL26ptIAD1 pic.twitter.com/99CapfmovM— ハクライドウ (@hakuraidou) 2017年2月9日

米国・ボストン大学による鶏肉と鶏卵の研究

36歳~8歳までの1400人を調査

鶏肉・鶏卵をよく食べる人→認知症になりにくい・記憶力アップ

鶏卵の栄養素の働き:黄身に含まれるコリンという栄養素が脳の神経を活発にするアセチルコリンという神経伝達物質の原料になる。

■ 卵黄には脳の神経を活発にする物質がある!?

鶏卵1個 コリン2000㎎

母乳180㏄ コリン27㎎

食物のメリット・デメリットを考慮し摂取するのが良い

■ 短時間の運動で甘い物の摂取量が半減!?

運動後おやつを自由に食べても通常の半分で満足する

人間はストレスなど精神的な欲求で過剰に食べている

運動→体が動物的に→本来の食欲に戻り摂取量が半分に

1万年前は食糧難で、人は糖と脂肪の美味さが本能的に刷り込まれてる!?

■ 喜怒哀楽を表に出すだけで痩せる!?

運動以外のカロリー消費のことを「非運動性活動熱産生」と呼ぶ。

感情を表に出すとアドレナリンが分泌→代謝が良くなりカロリーを消費

1日中そわそわすると350kcal消費!?

イライラは動脈硬化の原因にになるので、ポジティブな感情の方が良い。

喜怒哀楽が大きいと1日最大2000kcal消費!?

例:フルマラソン 2600kcal

■ 普段は蕎麦→テスト直前ガムを噛んで成績UP!?

●食べ物による咀嚼回数

蕎麦(10g) 15回

固いパン(10g) 100回

ガム(1枚) 500回

慣れるとダメらしいので、試験前しばらくは蕎麦→試験直前固いパンやガム

■ 自分の血液細胞を注射すると冷え性改善!?

冷え性→動脈硬化により血管が細くなった可能性もある。

最新医療で、自分の血液の細胞を注射し、そうすると血液の中に血管の元の細胞が流れており、新しい血管が出来、血行が回復するというものがある。

動脈硬化による冷え症の人に効果的な治療法だと考えられており、この治療法は先進医療として認可され保険診療と併用できるそうです。

■ 昼寝は3時までの20分以内が効果的!?

15時以降での昼寝は、夜の睡眠に悪影響がでる。

30分以上の昼寝→深い睡眠になり目覚めが悪い

昼寝は椅子がオススメ!?

布団で寝ると熟睡しがち→椅子での窮屈な姿勢が良い

■ 献血で血圧高めの体質が改善される!?

鉄分過剰になりすぎると、動脈硬化が進行。

鉄を抑えると、動脈硬化が抑えられるので、高血圧・心臓病を防げる。

鉄分除去に手っ取り早いのが献血

体重50kg以上で男3か月 女4か月に1回→400ccの献血可能

(血圧がかなり高い時には献血出来ない事も)

■ 納豆に含まれるスペルミジンは長寿の源!?

タラの白子・貝柱・キノコ→スペルミジンが含まれている

■ 良い遺伝子のオンと悪い遺伝子のオフが体質改善の要!?

良いことをすると、良い遺伝子にスイッチを入れる。

もっと良いことをすると、悪い遺伝子のスイッチを止める。

体質改善はどの遺伝子を働かせるかがポイント

遺伝子パターンは人それぞれ違う→その方法は試行錯誤が必要

■ 蜂に刺されアレルギー体質が改善した人もいた!?

蜂に刺されたショック→アレルギーに関わる遺伝子を変えた可能性が