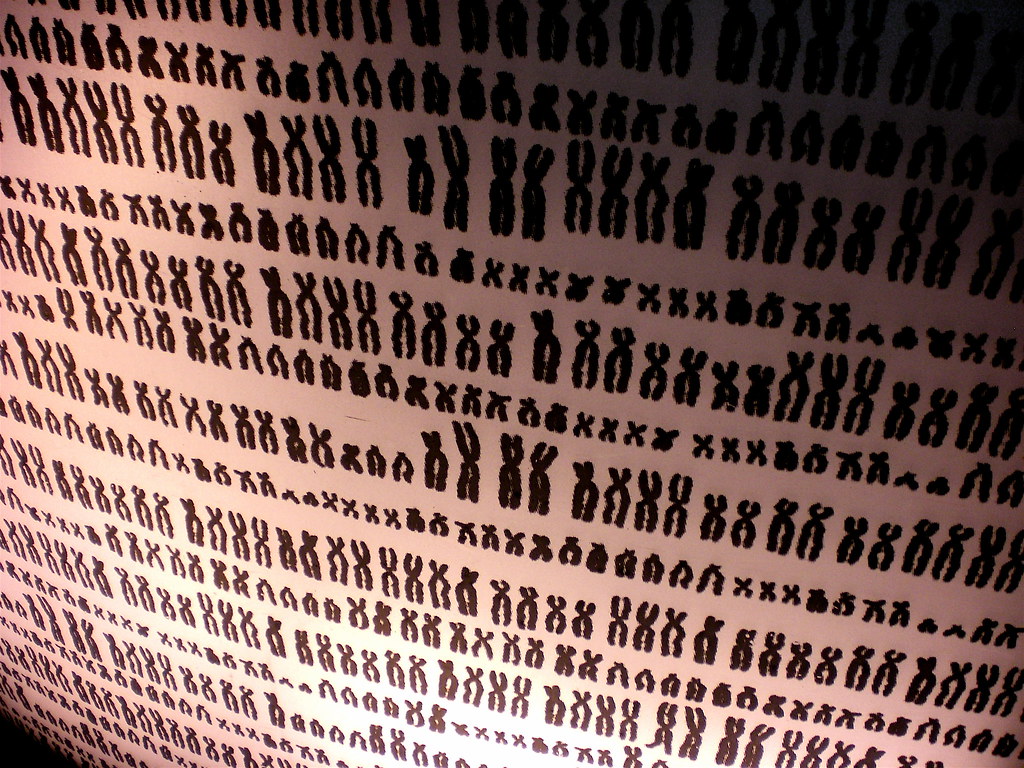

by Sebastien Wiertz(画像:Creative Commons)

> 健康・美容チェック > 膵炎 > 急性すい炎発症に関係の遺伝子「インターフェロン制御因子2」、世界で初めて特定|秋田大

急性膵炎発症に関係の遺伝子、世界で初めて特定

(2011/9/6、読売新聞)

アルコールの多量摂取などが引き金になるとされる急性膵炎(すいえん)の発症にかかわる遺伝子を、秋田大の研究チームが世界で初めて特定し、今月2日付の米の医学専門誌で発表した。

<中略>

研究チームは、膵臓(すいぞう)から分泌される消化酵素の排出を調節する遺伝子「インターフェロン制御因子2」に着目。

この遺伝子を持たないマウスの膵臓が、正常なものに比べ白く変色していることに気付き、2008年から急性膵炎とこの遺伝子との関連を研究していた。

研究の結果、この遺伝子を持たないマウスは膵臓から消化酵素が排出されず、膵臓内に消化酵素が蓄積していた。

この消化酵素が膵臓自体を消化して炎症を起こし、急性膵炎と同じ症状になることがわかったという。

アルコールの多量摂取などが引き金になるとされる急性膵炎の発症にかかわる遺伝子を、秋田大の研究チームが世界で初めて特定したそうです。

今回の研究により、急性すい炎の新しい治療に繋がりそうです。

⇒ 急性すい炎 については詳しくはこちら。