by Lidyanne Aquino(画像:Creative Commons)

■「#疲れた」のピークは午後5時!?|つぶやきからわかる本当に疲れる時間帯とは??

人はいつ「楽しい」や「つらい」と感じるのか?~つぶやき分析で見えた感情の推移~

(2014/7/16、ヤフー)

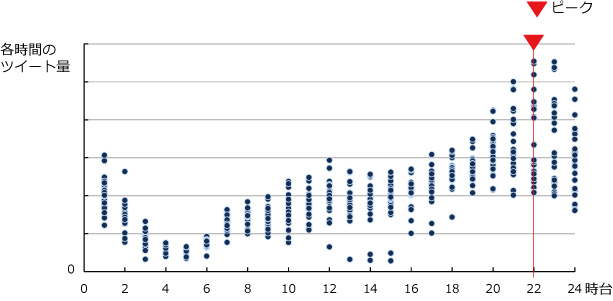

まずは基本情報として、ツイート数の一般的なサイクルはこちら。

時間帯別総ツイート数

(2014年2月:各日の時間帯別総ツイート数を1カ月分プロット)

-

資料:

-

「Yahoo!検索(リアルタイム)」データ

ツイート数は朝5時台の前後が最も少なく、徐々にツイート数が増えていき、お昼の12時台にツイート数が多くなります。

その後は、いったん下がりつつも、夜になるにつれて、ツイート数が上昇し、22時台にピークを迎えます。

これが一般的なサイクルなのだそうです。

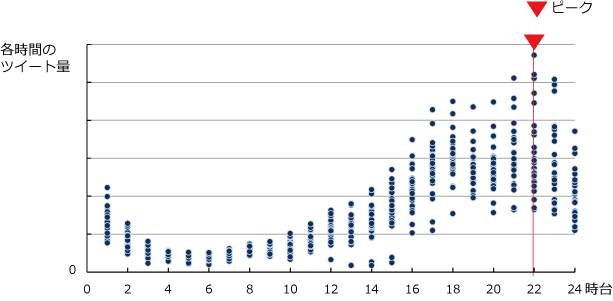

次に、「疲れた」と言うワードを含んだツイート数をグラフにしたのがこちら。

「疲れた」の時間帯別ツイート数

(2014年2月:各日の「疲れた」の時間帯別ツイート数を1ヶ月分プロット)

-

資料:

-

「Yahoo!検索(リアルタイム)」データ

このデータを見ると、「疲れた」というワードを含んだツイート数は22時台が最も多くツイートされていることがわかります。

しかし、先ほど紹介したとおり22時台がツイート数のピークであるので、全体的に「疲れた」と言うワードを含んだツイートもおのずと多くなることが考えられます。

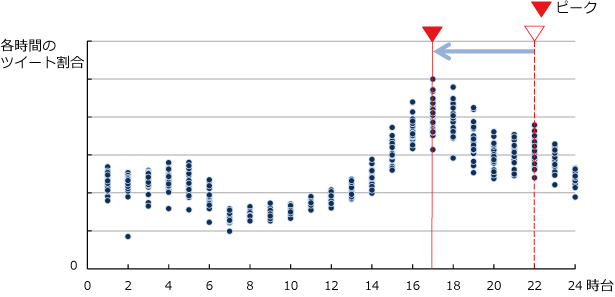

そこで、24時間の各時間帯の総ツイート数に対して、「疲れた」を含むツイートの割合を求めたのが次のグラフ。

「疲れた」の時間帯別ツイート割合

(2014年2月:各日の「疲れた」の時間帯別ツイート割合を1ヶ月分プロット)

-

資料:

-

「Yahoo!検索(リアルタイム)」データ

このデータを見るとわかるのが、「疲れた」とつぶきたくなっているのは、17時台であり、学校終わり、仕事終わりで、疲れがたまっている時間であることが予想されます。

時間帯別総ツイート数ランキングからわかる感情の推移とは?でも紹介しましたが、17時台には、「疲れた」だけでなく、「頭痛い」「足痛い」という言葉がつぶやかれていて、歩きまわったり、頭を使ったりして、疲れている印象を受けます。

つまり、現代人のライフスタイルにおいて、最も疲れが現れる時間帯は「午後5時」ということができます。

【関連ワード】

【関連記事】