by U.S. Embassy Tel Aviv(画像:Creative Commons)

「肥満は病気」提唱…日本のメタボ対策、海外へ

(2015/3/16、読売新聞)

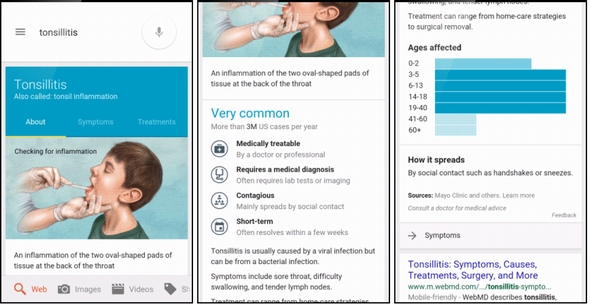

日本が独自に定義している病気「肥満症」への認識を世界に広め、早期治療につなげる運動を、日本肥満学会(大阪市淀川区)が始めた。

日本肥満学会は、日本で独自に定義している「肥満症」の定義の国際基準化を目指し、国際会議でも提唱していくそうです。

記事によれば、日本肥満学会が定める肥満症の定義は次のとおり。

肥満(BMI25以上)

でかつ

11種類の健康障害(高血圧・耐糖能障害・脳梗塞・月経異常・脂肪肝・肥満関連腎臓病・脂質異常症・睡眠時無呼吸症候群・高尿酸血症・変形性関節症などの整形外科的疾患・冠動脈疾患)のうちのいずれかを合併

または

CTで内臓脂肪の面積が100平方センチメートル以上

に当てはまる場合が肥満症となるそうです。

世界人口の約3割が過体重か肥満!?によれば、世界人口の約3割が過体重か肥満であるそうで、2030年までに世界人口のほぼ半数になるだろうと予測されているそうです。

肥満は世界全体では過去20年で8割増によれば、肥満は、世界全体では調査期間の20年間で82%増加し、中東諸国では倍増して過去最高水準になっているそうです。

世界中で 欧米型のライフスタイルが浸透したことによって、肥満の人々が増えており、肥満によって、糖尿病や脳卒中、心疾患、そして腰痛などのケガの原因になっているようです。

【関連記事】

- 糖尿病が世界で急増、4億人に迫る 中国、インド、アフリカでも

- 肥満率世界一はアメリカ-世界肥満地図

- 20年後にはアメリカ人の2人に1人が肥満体になる?!

- ブラジル、国民の約半数が太りすぎとの調査結果

- 肥満メカニズム解明!過食でカロリー消費低下、飢餓に備え蓄積か

「肥満は世界的に増えているが、外国ではリスク要因とは捉えても、一定の条件にあてはまれば病気だという発想がない。糖尿病や高血圧の治療は行っても、肥満の治療を行わないから根本的解決にならない」。同学会の春日雅人理事長(国立国際医療研究センター総長)は、国際基準にする意義をこう話す。

肥満症を定義してしっかりとその段階で治療をすることが世界の人々の健康を守ることにつながるのであればいいですよね。

⇒ あなたにあった ダイエット 方法の選び方 はこちら

⇒ ダイエットの基礎知識 はこちら

ダイエット方法ランキングはこちら

↓ ↓ ↓ ↓ ↓