> 健康・美容チェック > 糖尿病 > 【糖尿病予防】ウェアラブルデバイスで健康データを記録し生活習慣を改善するモデル事業|経済産業省

■【糖尿病予防】ウェアラブルデバイスで健康データを記録し生活習慣を改善するモデル事業|経済産業省

参考画像:「新産業構造ビジョン」(2017/5/29、経済産業省)|スクリーンショット

(2016/6/20、毎日新聞)

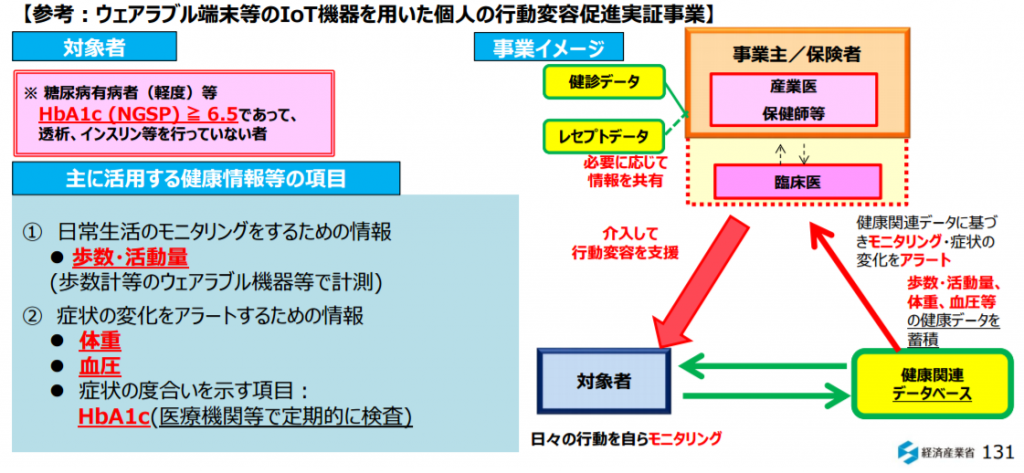

経産省は今春、「健康・医療情報を活用した行動変容モデル事業」参加者を公募。識者の意見を踏まえ、8グループを内定した。モデル事業では、糖尿病の指標になるヘモグロビンA1c値が高いが腎機能障害がない「治療一歩手前」の人たちから同意を得て、腕時計状などのウエアラブル電子機器を装着してもらう。心拍数▽歩数▽消費カロリー▽睡眠の深さ▽興奮・リラックス状況--などを把握し、データをスマートフォンやタブレットに自動転送。血圧、体重、食事内容なども記録してもらい、データを半年間、常時記録し続ける。状態が悪化すると警告を発する仕組みで、医師や看護師、管理栄養士らが“イエローカード”情報を提供して日常生活を改善してもらう。

ヘモグロビンA1c値が高いが腎機能障害がない糖尿病一歩手前の人にウェアラブルデバイスをつけてもらい、心拍数・歩数・消費カロリー・睡眠の深さ・興奮・リラックス状況などのデータを計測し、そして血圧・体重・食事内容などを半年間記録してもらい、状態が悪化すると警告が出て、医師や看護師、管理栄養士が情報を提供し、生活習慣を改善するモデル事業が行われるそうです。

■モデル事業に参加するグループ

by Yacine Petitprez(画像:Creative Commons)

モデル事業に参加するのは、トヨタ自動車と名古屋大、愛知県内の診療所▽三菱地所、三菱化学、野村総合研究所▽ユニクロを運営するファーストリテイリング、コニカミノルタ、健康支援企業「イーウェル」など▽岡山市の交通企業「両備グループ」や医療機関▽体脂肪計のタニタや第一生命など▽埼玉県内の病院・診療所--などの各グループ。

【参考リンク】

アプローチの仕方が違いますが、同じような考え方で東大とドコモが取り組んでいます。

「GLUCONOTE」|東大とドコモ、RESEARCHKITで糖尿病と生活習慣の関連性を研究するアプリを開発によれば、東京大学とNTTドコモが、Appleの「ResearchKit」を活用し、2型糖尿病患者と糖尿病予備群を対象としたアプリ「GlucoNote」を開発し、糖尿病と生活習慣の関連性を検証するそうです。

この研究のゴールは、スマホを活用して生活習慣が改善できるように自己管理を支援し、同時に生活習慣(食事、運動、睡眠)と在宅測定データ(血糖値、血圧、体重、活動量)の関係を明らかにし、より適切な自己管理支援につなげることにあります。

これらの研究が進むことで、糖尿病と生活習慣の関連性がわかれば、糖尿病の治療に大きく役立つ可能性があります。

世界的にも糖尿病患者が増えていますので、どちらの研究も成功するといいですね。

→ 糖尿病の症状・初期症状 について詳しくはこちら

→ 糖尿病危険度チェック について詳しくはこちら

【関連記事】

続きを読む 【糖尿病予防】ウェアラブルデバイスで健康データを記録し生活習慣を改善するモデル事業|経済産業省