健康的なダイエットをするなら、せめて豆腐はいいものを使いたいよね。安価な豆腐は良質なタンパク質が少ないんだって。https://t.co/8UtOZCRj3j

たんぱく質不足で筋肉が緩むとその上の脂肪や皮膚もゆるんで、見た目の老化を早める可能性も!https://t.co/Qgjq34bMyG https://t.co/lDz6RWAfWA— 健康美容ブログ「HAKUR」|女性の知りたいがココにある! (@4050health) March 18, 2022

「お茶漬け×豆腐」が満腹感があって、ダイエット効果があって、美肌になっていいというツイートを見かけました。

気になるポイントは「豆腐」!

どんな豆腐を使っているかによって、違ってきます。

豆腐の原料である大豆は確かに「畑の肉」ともいわれるほど良質なタンパク質が豊富ですが、豆腐の作り方によって、その大豆の量は変わってきます。

安い豆腐と高い豆腐の違いは味だけじゃない!?によれば、現代の安い豆腐に使われているのは、塩化マグネシウムや硫酸カルシウム、グルコン酸などの凝固剤で、豆乳の量が少なくても固められるものもあり、豆腐に使われる大豆の量が少なくて済んでしまいます。また、管理栄養士によれば、安価な豆腐は良質なタンパク質が少ないそうです。

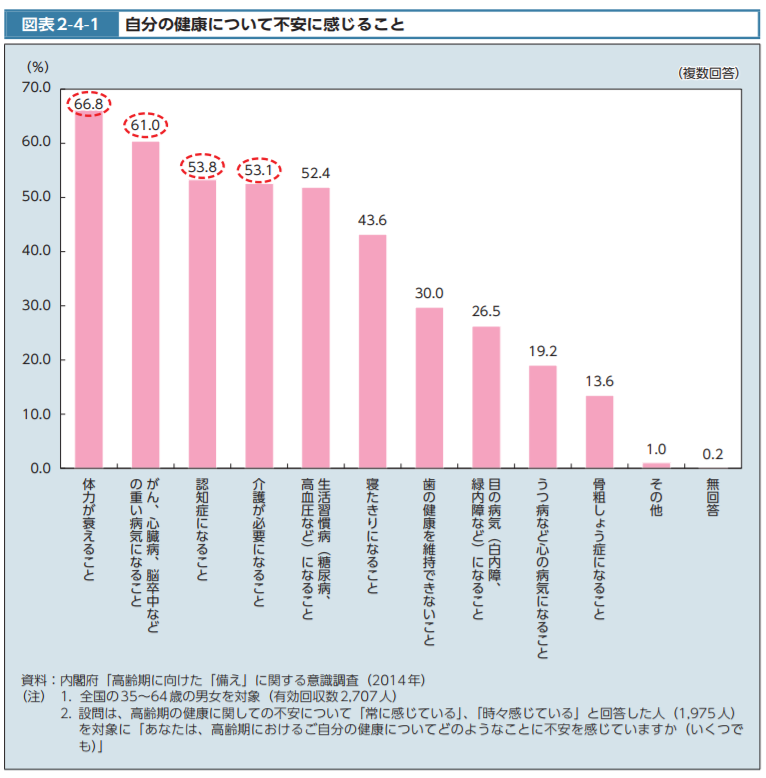

そして、なぜこんなにたんぱく質の量を気にしているのかと言えば、それはたんぱく質が不足すると、筋肉が緩んで、ボディーラインが崩れてしまう恐れがあるからなんです!

「ボディラインの崩れ(ゆるみ筋/筋肉のゆるみ)」は、たんぱく質不足のサイン?たんぱく質の多い食べ物を摂ろう!によれば、お腹や二の腕からシャープさがなくなる「ボディラインの崩れ(ゆるみ筋/筋肉のゆるみ)」は、たんぱく質不足のサインかもしれません。

引き締まったボディをつくっていた筋肉が、たんぱく質不足で「ゆるみ筋」になってしまうそうで、筋肉が緩むとその上の脂肪や皮膚もゆるむ、つまり、見た目の老化を早める可能性もあります。

つまりダイエットのために、良質なたんぱく質を含む豆腐を使おうというアイデアは良かったとしても、同じ豆腐でも作り方によって、吸収される栄養は違ってきてしまい、たんぱく質不足によって、結果的にボディラインが崩れてしまうなんてことが起きてしまう恐れがあるんですね。

■まとめ

✅ダブルたんぱく(植物性たんぱく質と動物性たんぱく質を1:1の比率で配合したもの)の方が筋たんぱく質の合成率が高い

✅吸収速度の異なるたんぱく質を摂取することで、吸収性が持続し、筋肉合成に働くアミノ酸の血中濃度が長時間にわたって一定に保たれるためと考えられるhttps://t.co/t5dw1tVm9Y— 健康美容ブログ「HAKUR」|女性の知りたいがココにある! (@4050health) February 23, 2021

ダブルたんぱく 筋たんぱく質の合成率のグラフを見ると、植物性と動物性のたんぱく質をブレンドした方が、ホエイ以上に筋肉づくりに効果的。

出典:「筋トレの効果を最大にするタンパク質の品質について知っておこう」https://t.co/5vqul4mCmq

Paul T.Reidy et al. (2013).The Journal of Nutrition. pic.twitter.com/Y3zaTghlNN— 健康美容ブログ「HAKUR」|女性の知りたいがココにある! (@4050health) February 23, 2021

✅大豆とホエイを1:1の比率で配合したダブルたんぱくが、筋肉量の減少を最も抑える

✅大豆たんぱくには、筋たんぱく質を分解させる酵素「Cbl-b(ユビキチンリガーゼ)」を阻害する作用があることが、新たに発見https://t.co/t5dw1tVm9Y pic.twitter.com/Fu5hqttzyF— 健康美容ブログ「HAKUR」|女性の知りたいがココにある! (@4050health) February 23, 2021

✅Cbl-b(ユビキチンリガーゼ)の活性を阻害するものが「大豆たんぱく質」であり、大豆タンパク質添加食は寝たきり患者の筋力減少の抑制にも有効であることがわかりました。

【ガッテン】大豆たんぱく質で筋力アップ(二川健)https://t.co/o9ZIE2DY4c

— 健康美容ブログ「HAKUR」|女性の知りたいがココにある! (@4050health) February 23, 2021

✅大豆たんぱくは筋肉減少の要因である酸化ストレス(活性酸素)を減らす

✅乳たんぱくのホエイは、アミノ酸・ロイシンを多く含んでおり、筋肉を増やす

✅大豆とホエイたんぱく質をダブルで摂取することで、両者の働きが相まって、筋肉の減少が抑制されると考えられるhttps://t.co/t5dw1tVm9Y pic.twitter.com/HlYeWCpCjf— 健康美容ブログ「HAKUR」|女性の知りたいがココにある! (@4050health) February 23, 2021

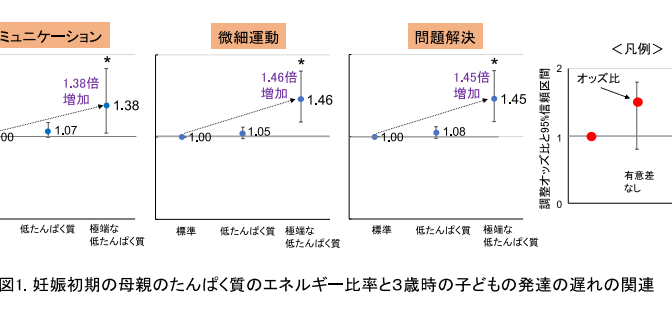

ちなみに、ダブルたんぱく(植物性たんぱく質と動物性たんぱく質を1:1の比率で配合したもの)の方が筋たんぱく質の合成率が高いそうです。

それは、吸収速度の異なるたんぱく質を摂取することで、吸収性が持続し、筋肉合成に働くアミノ酸の血中濃度が長時間にわたって一定に保たれるためだと考えられます。

筋肉を鍛えるためにプロテインを飲んでいる方の中には、ホエイプロテインを利用している方も多いと思いますが、植物性と動物性のたんぱく質をブレンドした方が、ホエイプロテイン以上に筋肉づくりに効果的なのだそうです。

その理由としては、1)大豆たんぱくには、筋たんぱく質を分解させる酵素「Cbl-b(ユビキチンリガーゼ)」を阻害する作用がある、2)大豆たんぱくは筋肉減少の要因である酸化ストレス(活性酸素)を減らす、3)乳たんぱくのホエイは、アミノ酸・ロイシンを多く含んでおり、筋肉を増やす、ことから、大豆とホエイプロテインをダブルで摂取することで、両者の働きが相まって、筋肉の減少が抑制されると考えられます。

つまり、植物性と動物性のたんぱく質をブレンドした方が筋肉づくりに効果的ということなので、毎食ダブルたんぱくを摂って健康に、美容に役立てましょう!

【補足】たんぱく質(アミノ酸)の多い食べ物

たんぱく質の多い食べ物は、肉類・魚介類・卵類・大豆製品・乳製品です。

- 豆腐を選ぶなら、絹ごし(たんぱく質4.9g/100g)よりも木綿(たんぱく質6.6g/100g)

- 魚を選ぶならサーモン(たんぱく質一切れ20g)

- 肉を選ぶなら鳥のささ身もいいですが、豚もも肉も脂質が少なく、タンパク質が多いのでおすすめ

赤身が多い方で、脂質がカットしてある方を選ぶ - 鶏ひき肉もたんぱく質が多いですが、豚肉と合わせて合い挽き肉にしてつみれを作ると、ジューシーな感じに。

- チリコンカン

ひき肉を炒めて油をキッチンペーパーで吸収し、トマトの水煮と大豆の水煮を煮て、みそなどで和風にアレンジ - 魚肉ソーセージをおやつ代わりに

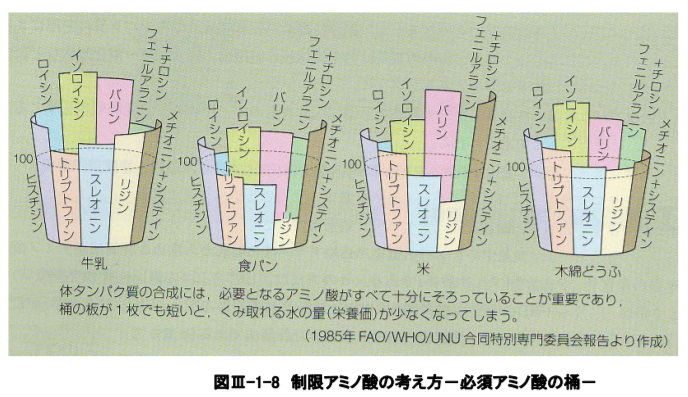

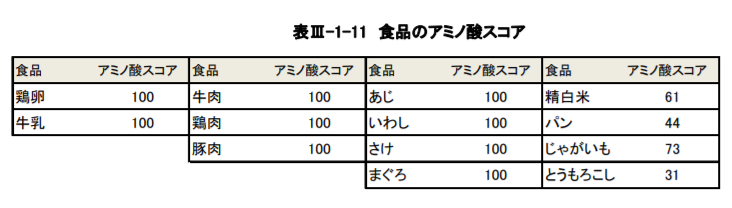

たんぱく質は20種類のアミノ酸でできていて、動物性たんぱく質と植物性タンパク質では、このアミノ酸の量が違ってきます。

そのため、バランスよく摂取することが大事。

参考画像:特定保健指導の実践定期指導実施者育成プログラム|厚生労働省|スクリーンショット

→ たんぱく質(アミノ酸)を摂る|おすすめの健康的ライフスタイル10箇条

【関連記事】

- アミノ酸の多い食べ物・食品|アミノ酸を効果的に摂取するにはアミノ酸スコアを知ろう!

- アミノ酸ダイエットの4つの効果・効果的なタイミング・方法(運動)

- アミノ酸の効果・効能・種類・アミノ酸を含む食べ物

- スキンケアアミノ酸で美肌になる美容法|美肌効果をもつ5つのアミノ酸

- 【あさイチ】プロテイン&たんぱく質|摂取量の目安・摂り方!プロテインで体重が増えた?

P.S.ちなみに、豆腐を選ぶ場合、絹ごし(たんぱく質4.9g/100g)よりも木綿(たんぱく質6.6g/100g)の方がたんぱく質が多いんですね。

レシピ1-672x372.png)

-e1534902412651-672x372.jpg)

-e1534902412651-768x1024.jpg)