> 健康・美容チェック > 認知症 > EPA・DHA > エゴマ油 > えごま油で認知症対策&うつ病予防|#林修の今でしょ講座

2015年2月24日放送の「林修の今でしょ!講座」のテーマは「『油を食べ分けて病気を改善!体にいい油はどれだ?』 です。

最近ではエゴマ油やココナッツオイルなどいろいろな油が健康・ダイエット」に良い油として注目されています。

→ エゴマ油の健康効果 についてさらに詳しくはこちら

井上浩義先生(慶應義塾大学)が解説

【目次】

- 認知症対策に「エゴマ油」

- うつ病に「えごま油」

- えごま油の効果的な摂り方

- 認知症予防に効果が期待!えごま油×にんにく

- えごま油&脳トレで認知機能アップ

- オメガ3の油は脂肪燃焼を助けてくれる効果がある

- オメガ3を日常的にとっている人は体温が高い!冷え性対策にも

■認知症対策に「エゴマ油」

by catalina woken(画像:Creative Commons)

認知症対策には、えごま油。

えごま油は、脳の神経細胞に良い働き

認知症→脳の「神経細胞」が老化やストレスなどで死んでしまっている状態

認知症対策→神経細胞を減らさないことが大事

えごま油には、α-リノレン酸(体内では作ることができない必須の脂肪酸)が含まれていて、体内に入ると脳に大切な栄養素であるEPA・DHAに変化し、弱った「神経細胞」に刺激が与えて活発になるそうです。

番組による実験によれば、油は吸収が早いため、えごま油摂取後、30分で脳への効果が現れていました。

■うつ病に「えごま油」

また、えごま油はうつ病のリスクも軽減してくれるそうです。

うつ病は、認知症と同じ脳の病でもあります。

認知症の場合には進行を遅らせることは可能ですが、治すことは難しいです。

しかし、認知症と違い、うつ病の場合は神経細胞が弱っている状態なので、もう一回神経細胞を元気にすれば、病気になってしまった後でもえごま油は良い効果をもたらしてくれるそうです。

アメリカのハーバード大学公衆衛生大学院の発表によると、10年間にわたって5万人以上の女性を対象にした研究によれば、リノール酸の摂取を控え、α-リノレン酸を与えたところ、うつ病の発生が減少したそうです。

→ エゴマ油 についてさらに詳しくはこちら

【関連記事】

●えごま油の効果的な摂り方

EPA・DHAの1日の目標摂取量2gがえごま油は大さじ一杯で摂取できるので、1日大さじ1杯摂ると良い。

ただ、えごま油には熱に弱いという特徴があり、またタンパク質(脳の神経細胞同士のつながりを助ける)と一緒に摂るといいため、おすすめの食べ方としては、卵かけご飯にかけて食べることをおすすめしていました。

また、味噌汁に大さじ一杯のえごま油をかけたり、茹でた鶏の胸肉に大さじ一杯のえごま油をかけるのもオススメなのだそうです。

→ エゴマ油 についてさらに詳しくはこちら

→ 認知症対策|認知症に良い食べ物・栄養 について詳しくはこちら

●認知症予防に効果が期待!えごま油×にんにく

2017年4月18日放送の「林修の今でしょ!講座」によれば、えごま油とにんにく両方をとると認知症予防の効果がさらに期待できるそうです。

細胞膜を柔らかくし、脳に必要な栄養成分を入りやすくするそうです。

ビタミンB6・B12、葉酸を合わせてとるとよいそうです。

ビタミンB12:鮭、しじみ

葉酸:枝豆、モロヘイヤ

●えごま油&脳トレで認知機能アップ

エゴマ油摂取+脳トレ=認知症予防効果がある!?で紹介した公益財団法人しまね産業振興財団、しちだ・教育研究所、島根えごま振興会、島根大、島根県立大の研究チームが行なった実験によれば、毎日スプーン1杯分のエゴマ油を摂取し、週に1回、計算や読み書きなどの脳トレを実施したグループは何もしないグループよりも記憶力や論理的思考力などの知的柔軟性の評価項目が高くなったという結果が出たそうです。

●オメガ3の油は脂肪燃焼を助けてくれる効果がある

亜麻仁油(オメガ3)を摂取して運動すると脂肪燃焼を早める|#林修の今でしょ講座によれば、オメガ3系脂肪酸を摂取して運動をすると、脂肪燃焼を早めるという結果が出ているそうです。

運動する4時間前に飲むのが理想的なのだそうです。

●オメガ3を日常的にとっている人は体温が高い!冷え性対策にも

麻布大学の守口徹教授によれば、オメガ3を日常的にとっている人は体温が高いそうです。

→ オメガ3脂肪酸|オメガ3の効果・効能・食べ物(オイル)・ダイエット について詳しくはこちら

冷え性にはエゴマ油が効果的|エゴマ油は手足の末梢血管を拡張させてくれる|駆け込みドクターで解説した井上浩義先生(慶應義塾大学)によれば、エゴマ油は手足の末梢血管を拡張させてくれるので冷え性に効果的なのだそうです。

番組に出演していた天海祐希さんは、冷え性対策で運動や酵素風呂、オメガ3油を始めて、手足の寒さはなくなっていますとコメントしました。

長崎県産えごま油 1,944円(税込)

【新物】島根県産えごま油(50g)|低温圧搾生搾り|オメガ3(αリノレン酸)を摂ろう! 1,944円(税込)

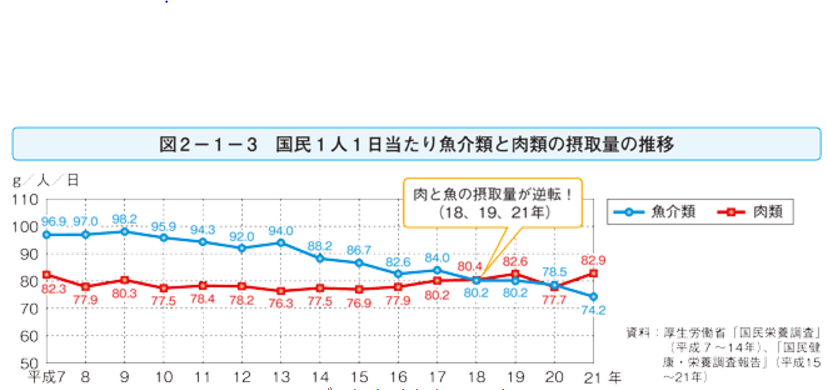

の推移-652x372.png)

の推移.png)

.png)