> 健康・美容チェック > メンタルヘルス(うつ・鬱病・不安) > 日立システムズ、「音声こころ分析サービス」を開発|なぜ声帯の変化で心の状態の「見える化」ができるのか?|神奈川県が未病の早期発見に寄与するサービスを試験導入

【目次】

■日立システムズ、「音声こころ分析サービス」を開発

日立システムズがPSTと協業し、「音声こころ分析サービス」を開発 神奈川県が未病の早期発見に寄与するサービスを試行導入

日立システムズがPSTと協業し、「音声こころ分析サービス」を開発 神奈川県が未病の早期発見に寄与するサービスを試行導入

参考画像:日立システムズがPSTと協業し、「音声こころ分析サービス」を開発 神奈川県が未病の早期発見に寄与するサービスを試行導入(2017/2/3、日立システムズ)|スクリーンショット

日立システムズがPSTと協業し、「音声こころ分析サービス」を開発 神奈川県が未病の早期発見に寄与するサービスを試行導入

(2017/2/3、日立システムズ)

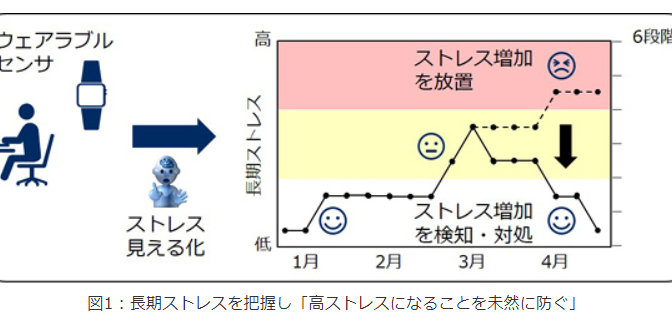

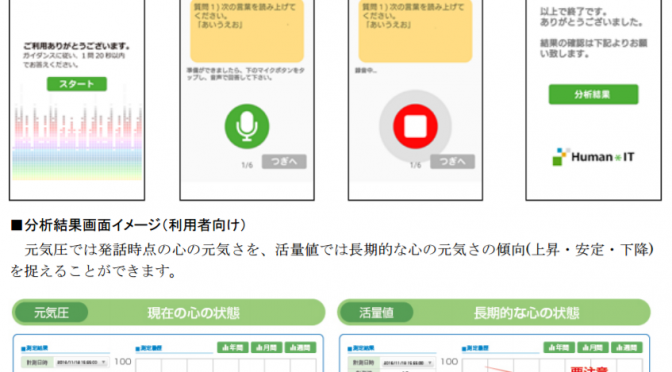

本サービスは、スマートフォンや固定電話、携帯電話などから録音した音声データを分析して心の状態を見える化し、利用者にメンタル疾患の自覚と予防を促します。さらに、管理者向けの充実した機能によって、メンタル疾患者およびその予兆が見られる利用者の早期発見を支援し、社会課題となっているメンタルヘルス対策に寄与することが期待されます。

なお、本サービスの分析には PST が開発した未病音声分析技術 MIMOSYS(ミモシス:MindMonitoring System)を利用しています。MIMOSYS は声帯の変化(不随意反応)を分析して心の状態を「見える化」する技術で、東京大学大学院医学系研究科 音声病態分析学 特任准教授の徳野先生によって医学的に検証されており、日常の声から客観的かつ手軽に心の状態をチェックすることができます。

日立システムズは、PSTが開発した声帯の変化(不随意反応)を分析して心の状態を「見える化」する未病音声分析技術MIMOSYS(ミモシス:MindMonitoring System)を利用し、スマホなどの音声データから心の状態の変化を捉え、病気の予防や兆候の早期発見につなげる「音声こころ分析サービス」を開発し、神奈川県が2017年2月下旬から試験導入するそうです。

■なぜ声帯の変化で心の状態の「見える化」ができるのか?|MIMOSYS(ミモシス:MindMonitoring System)の原理

なぜ声帯の変化で心の状態の「見える化」ができるのか?|MIMOSYS(ミモシス:MindMonitoring System)の原理

なぜ声帯の変化で心の状態の「見える化」ができるのか?|MIMOSYS(ミモシス:MindMonitoring System)の原理

参考画像:日立システムズがPSTと協業し、「音声こころ分析サービス」を開発 神奈川県が未病の早期発見に寄与するサービスを試行導入(2017/2/3、日立システムズ)|スクリーンショット

日立システムズがPSTと協業し、「音声こころ分析サービス」を開発 神奈川県が未病の早期発見に寄与するサービスを試行導入

(2017/2/3、日立システムズ)

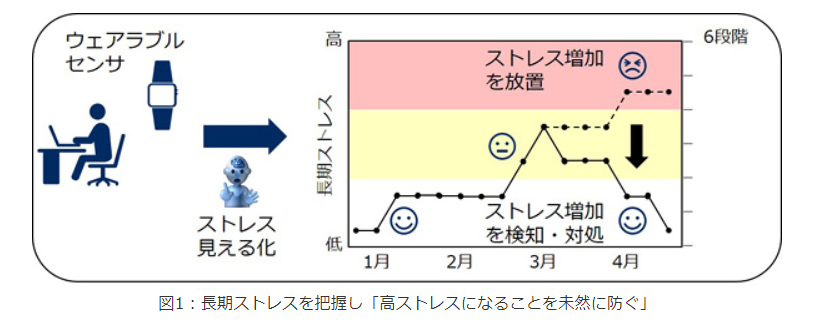

感情をつかさどる脳の大脳辺縁系(へんえんけい)は、神経で声帯と直接つながっているため、脳がストレスを感じると、声帯にシグナルが送られます。例えば、リラックスした状態では声帯は緩み声の周波数は低く、また緊張した状態では声帯は固くなり周波数が高くなります。このように心の状態は自分ではコントロールできない声帯の変化(不随意反応)として表れるため、その変化を解析して、心の状態を「見える化」します。

大脳辺縁系は神経で声帯と直接つながっており、声帯の変化は自分ではコントロールできないので、声帯の変化を分析することで、心の状態を「見える化」することができるそうです。

■神奈川県は未病対策に熱心!?|神奈川県が未病の早期発見に寄与するサービスを試験導入

神奈川県では、神奈川県職員 100 名(希望者)を対象に「ME-BYO BRAND」認定のMIMOSYSを用いた「音声こころ分析サービス」を試験導入するそうです。

以前電子母子手帳アプリ提供開始 「マイME-BYO(未病)カルテ」と連携でお薬情報も管理できる|神奈川県を紹介しましたが、神奈川県は未病対策に熱心なようです。

●ME-BYO BRANDとは?

日立システムズがPSTと協業し、「音声こころ分析サービス」を開発 神奈川県が未病の早期発見に寄与するサービスを試行導入

(2017/2/3、日立システムズ)

ME-BYO BRAND:神奈川県の未病産業関連の優れた商品・サービスを認定する制度。未病産業の魅力を広め、産業化の牽引を図ることを目的としている。神奈川県では、超高齢社会の到来に備え、「未病の改善」と「最先端医療・最新技術の追求」という2つのアプローチを融合する「ヘルスケア・ニューフロンティア」の取り組みを進めることにより、誰もが健康で長生きできる社会をめざしている。

●マイME-BYO(未病)カルテとは?

「マイME-BYO(みびょう)カルテ」とは

(2016/9/1、神奈川県)

「マイME-BYOカルテ」では、お薬情報のほか、薬による副作用の記録、アレルギーの有無、これまでかかった病気、ワクチン接種歴なども登録できます。

「マイME-BYO(未病)カルテ」は、お薬情報や健康情報等を一覧で管理できるアプリです。

■まとめ

未病対策のような予防医療・予防医学に取り組んでいくことは医療費の削減するためにも今後重要になっていくと考えられますし、世界的にも予防医学・予防医療の方向に進んでいるのを感じます。

ザッカーバーグ夫妻、人類の病気を予防・治療するプロジェクトで30億ドルを投資で紹介したザッカーバーグさんはこのようにコメントしています。

ザッカーバーグは「アメリカでは病気にかかった人々を治療するための支出に比べて、そもそも人々が病気にならないように研究するための支出はわずか50分の1しかない」と述べた。

ザッカーバーグさんのコメントは、病気を発症してからではなく、病気予防に重点を置くという考え方は、東洋医学の「未病」という考え方に近いと思います。

また、QOL(生活の質)の向上といった間接的なコスト削減も期待できると考えられます。

社会的インパクト投資(ソーシャルインパクトボンド)とヘルスケア分野(認知症・がん)の可能性|サキドリ↑(NHK)によれば、福岡県大川市の高齢者施設では、学習教材を使っての認知症予防への取り組みに社会的インパクト投資が使えるのかの実証実験として、高齢者100人が参加して、5か月間実験したところ、実験に参加した多くの高齢者の要介護度が下がり、公的介護費用が削減するという結果になったそうです。

※「社会的インパクト投資(ソーシャルインパクトボンド、SIB)」とは、障がい者支援や低所得者(貧困)支援、難民、失業、引きこもりの人の就労支援などの社会問題の解決と収益の両立を目指す社会貢献型の投資のこと。

また、積極的に計画・実行する人はがん・脳卒中・心筋梗塞の死亡リスクが低い|国立がん研究センターで紹介した国立がん研究センターによれば、日常的な出来事に対して、積極的に解決するための計画を立て、実行する「対処型」の行動をとる人は、そうでない人に比べて、がんで死亡するリスクが15%低く、また、脳卒中リスクが15%低く、脳卒中や心筋梗塞などで死亡するリスクが26%低いという結果が出たそうです。

その理由としては、日常的な出来事に対して、積極的に解決するための計画を立て、実行する「対処型」の人は、がん検診や健康診断を受診するため、病気の早期発見につながり、病気による死亡リスクが低下して可能性があるようです。

つまり、予防医学・予防医療を導入するということは、病気による死亡リスクが減少し、医療費の削減にもつながるということです。

今後ますます未病対策のような予防医学・予防医療に関心が高まるのではないでしょうか。

【予防医療 関連記事】

続きを読む 日立システムズ、「音声こころ分析サービス」を開発|なぜ声帯の変化で心の状態の「見える化」ができるのか?|神奈川県が未病の早期発見に寄与するサービスを試験導入 →