by Compassion Connect(画像:Creative Commons)

> 健康・美容チェック > がん > <がん死亡率>10年間で20%減という目標を達成できず 15.6%にとどまる|国立がん研究センター

がん死亡率、10年で15%減 2割減の目標に届かず

(2016/12/21、朝日新聞デジタル)

報告によると、15年の75歳未満のがん死亡率(年齢調整済み)は10万人あたり78人。基本計画で定めた目標の74人(05年の92人から20%減)に届かなかった。肝臓がんは減少が加速したが、大腸がんや肺がんは減少が鈍くなった。ウイルス感染が主原因の子宮頸(けい)がんは増加が加速していた。

国立がん研究センターは、国が掲げた2015年までの10年間で75歳未満のがん死亡率20%減という目標を達成できず、15.6%にとどまったことをがん対策推進協議会に報告しました。

片野田耕太がん登録統計室長は「全体の死亡率が下がらないのはたばこ対策やウイルス感染制御、がん検診などが十分に効果を上げていないためだと考えられ、重点的な対策が必要だ」と話した。

がん死亡率が下がらない理由としては、たばこ・ウイルス感染・がん検診をポイントに挙げられています。

■たばこ

世界一受けたい授業 5月2日|エクオール|健康な血管を作る為の3つの習慣|最新のがん予防法によれば、喫煙は肺がん・食道がん・胃がん・すい臓がん・子宮頸がんのがんの発症リスクを上げるそうです。

たばこを多く、長期間吸ってきた人ほど遺伝子に突然変異が起こる|国立がん研究センターなどで紹介した国立がん研究センターや理化学研究所など日米英韓の研究チームが世界約5000人のがん患者の遺伝子データを解析した研究によれば、細胞ががん化する原因とされる遺伝子の突然変異が、たばこの化学物質によって誘発され、また、たばこを多く、長期間吸ってきた人ほど遺伝子に突然変異が起こることが分かったそうです。

食道がんの再発リスクを禁酒で抑制できる|食道がんの予防には禁酒・禁煙・緑黄色野菜の摂取|京都大学で紹介した京都大学の武藤学 医学研究科教授らの研究によれば、飲酒、喫煙をして、緑黄色野菜を食べないと、食道扁平上皮がんの発生する予兆(前がん病変)とされる異型上皮の発生リスクが上昇することが分かったそうです。

がんによる死亡者数20%減の目標達成困難となった2つの理由によれば、国立がん研究センター(2015/5/22)は、がんによる死亡者数を2015年までの10年間に20%減らすという国の目標の達成は困難との見通しを示していましたが、その理由として、喫煙率の減少が目標に届かなかったことやがん検診の受診率が伸び悩んでいることを挙げていました。

なぜ喫煙率が下がっているのに肺がん死が増えているのか?によれば、日本人男性の喫煙率は60年代半ばから年々下がり、09年は39%にまで下がっており、男性の喫煙率初めて3割割れ、女性は微増も喫煙者率は過去最低19・3%|JT調査で紹介したJTが行なった平成28年の「全国たばこ喫煙者率調査」によれば、男性の喫え煙者率が調査開始から初めて30%を割り込み、また、男女を合わせた喫煙率も過去最低の19.3%となったそうです。

ただ、がんはゆっくりと進行していく病気であるため、喫煙低下の影響が現れ、肺がん死亡率が減るには時間がかかるそうです。

なぜ香港は平均寿命世界一になれたのか?|日本人の平均寿命過去最高によれば、香港の喫煙率は11%まで下がっているため、香港でどのような対策が行なわれているのかを参考にしていくとよいのではないでしょうか?

【関連記事】

タバコは、がんだけでなく、喫煙で全身の血管での動脈硬化のリスクが高くなる|滋賀医科大で紹介した国立がん研究センターの多目的コホート研究によれば、タバコを吸っているグループでは、狭心症や心筋梗塞といった虚血性心疾患リスクが高くなることがわかっています。

喫煙によって、動脈硬化が促進されて、虚血性心疾患の発症リスクが増加すると考えられます。

■がん検診

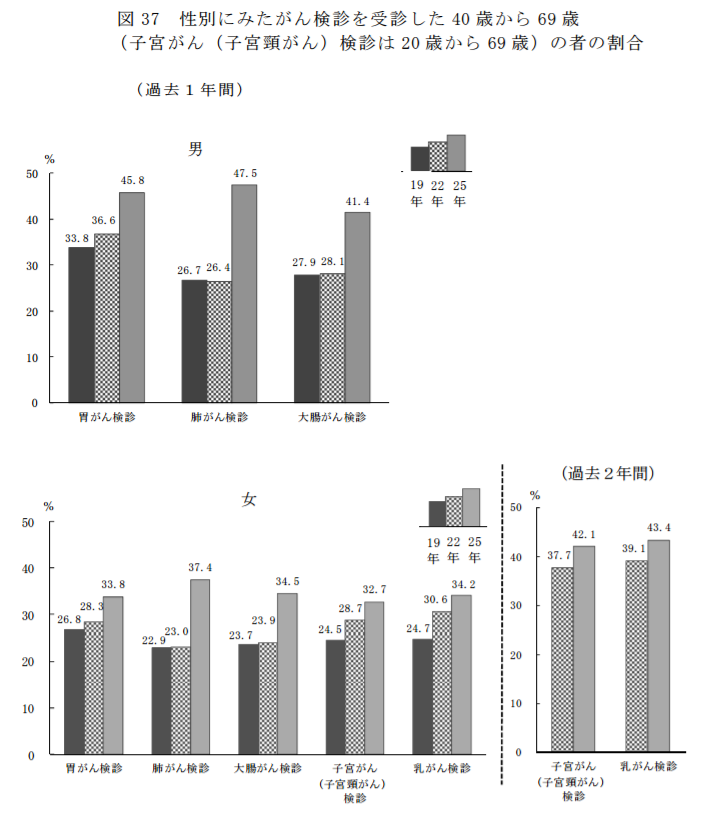

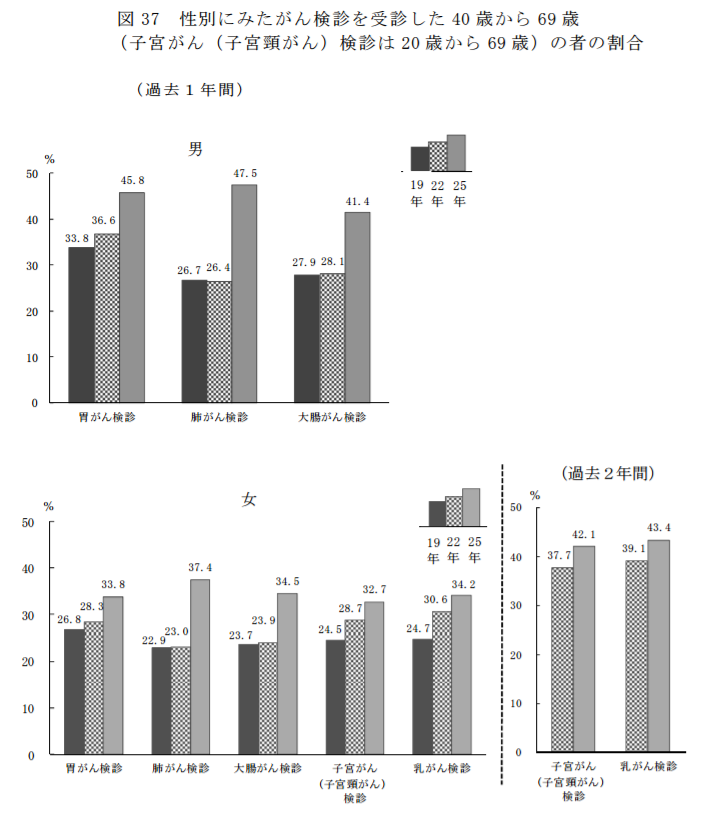

日本のがん検診受診率は欧米に比べて低い!?|平成25年国民生活基礎調査

参考画像:平成25年国民生活基礎調査の概況|スクリーンショット

低い日本の検診受診率|がん検診受診率50%達成に向けた集中キャンペーン

平成25年に実施された「国民生活基礎調査」によると、日本のがん検診受診率は、男性においては、胃がん、肺がん、大腸がん検診の受診率は4割程度であり、女性においては、乳がん、子宮頸がん検診を含めた5つのがん検診の受診率は3〜4割台となっています。

平成19年に実施された「国民生活基礎調査」によると、日本のがん検診受診率は、男性においては、胃がん、肺がん、大腸がん検診の受診率は3割程度であり、女性においては、乳がん、子宮がん検診を含めた5つのがん検診の受診率は2割台前半となっていましたので、日本のがん検診受診率は少しずつ増えているようです。

がん検診の国際比較を見ても、日本の乳がん検診、子宮頸がん検診は、OECD(経済協力開発機構)加盟国30カ国の中で最低レベルに位置しています。欧米の検診受診率が70%以上であるのに対し、日本は20%程度ととても受診率が低いのが現状です。例えば、米国では子宮頸がん検診の場合、85.9%の女性が検診を受診しているのに対して、日本では24.5%にとどまっています。

欧米のがん検診受診率は70%以上であるのに対して、日本は20%と受診率が低いそうです。

これまでにもがん検診の受診率の低さについて取り上げてきましたが、この傾向は日本だけではなく世界的にも検診受診率は低いのではないかと思っていましたが、今回紹介したデータによれば、実は欧米ではがん検診受診率が高いことがわかります。

【関連記事】

■ウイルス感染

がん死亡率、10年で15%減 2割減の目標に届かず

(2016/12/21、朝日新聞デジタル)

肝臓がんは減少が加速したが、大腸がんや肺がんは減少が鈍くなった。ウイルス感染が主原因の子宮頸(けい)がんは増加が加速していた。

<部位別死亡率>肝臓がんや胃がん大幅減少|子宮頸がんによる死亡率が高まっている原因とは?で紹介した厚生労働省のがん対策推進協議会がまとめた「がん対策推進基本計画」(2012〜16年度)の中間評価報告書にあるがん患者の部位別死亡率の推移によれば、肝臓がんや胃がんで大幅に減少している一方、子宮頸がんによる死亡率は増える見通しでしたが、今回国立がん研究センターが行なった報告によれば、肝臓がんは減少しているものの、やはり子宮頸がんは増加しているということになっています。

ウイルス感染の予防対策が効果を上げ、C型肝炎が原因の肝臓がんが激減しているによれば、医療用注射器や注射針の使い捨てや献血時の検査などのウイルス感染の予防対策が効果的だったことやC型肝炎治療薬は劇的に進歩していることによって、肝臓がんになる人が減少していると考えられます。

【関連記事】

子宮頸がんによる死亡率が増加しているのは、以前子宮頸がんワクチンによる副作用・健康被害が出たことから、国が子宮頸がんワクチン接種の勧奨を中止をしていることが理由の一つとして考えられます。

もう一つは、子宮頸がん検診の受診率の低さです。

低い日本の検診受診率|がん検診受診率50%達成に向けた集中キャンペーン

欧米の検診受診率が70%以上であるのに対し、日本は20〜30%ととても受診率が低いのが現状です。例えば、米国では子宮頸がん検診の場合、83・5%の女性が検診を受診しているのに対して、日本では21・3%にとどまっています。特に、20歳代の女性で子宮頸がん検診を受診しているのは11%という極めて低い状況です。

アメリカでは子宮頸がん検診の受診率が83.5%であるのに対して、日本では21.3%という低い数字になっています。

男性の喫煙率初めて3割割れ、女性は微増も喫煙者率は過去最低19・3%|JT調査で紹介したJTが行なった平成28年の「全国たばこ喫煙者率調査」によれば、女性の喫煙率は微増しているそうで、たばこが原因で病気になり、死亡する人は年間20万人にのぼる|厚生労働省研究班によれば、たばこを吸っていて病気で亡くなるリスクを、吸わない人と比べると、子宮頸がん2.3倍となっていることから、女性に対するたばこ対策は重要なのではないでしょうか。

■まとめ

たばこ対策やウイルス感染予防については対策が進んでいるようですので、がん死亡率を下げる対策としては今後がん検診を重点的に行なっていくというのはどうでしょうか?

→ がん最新ニュースまとめ について詳しくはこちら

【関連記事】