> 健康・美容チェック > 動脈硬化 > 海女さんの血管年齢は11歳若い!?水圧や水中運動が動脈硬化を抑える?|産総研

【目次】

■海女さんの血管年齢は11歳若い!?水圧や水中運動が動脈硬化を抑える?|産総研

by Tai-Jan Huang(画像:Creative Commons)

海女さん 血管11歳若く 水圧や水中運動が動脈硬化抑える? 産総研「予防法に活用」

(2016/5/7、毎日新聞)

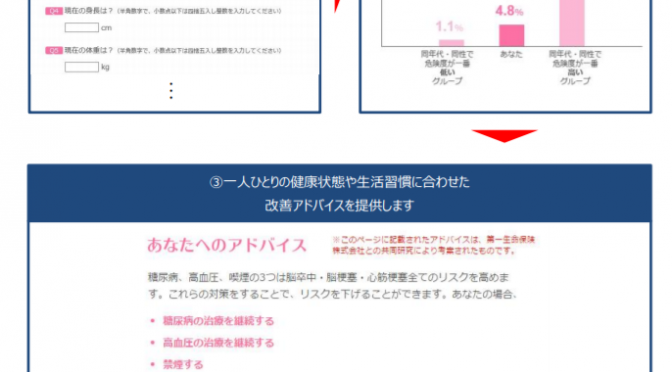

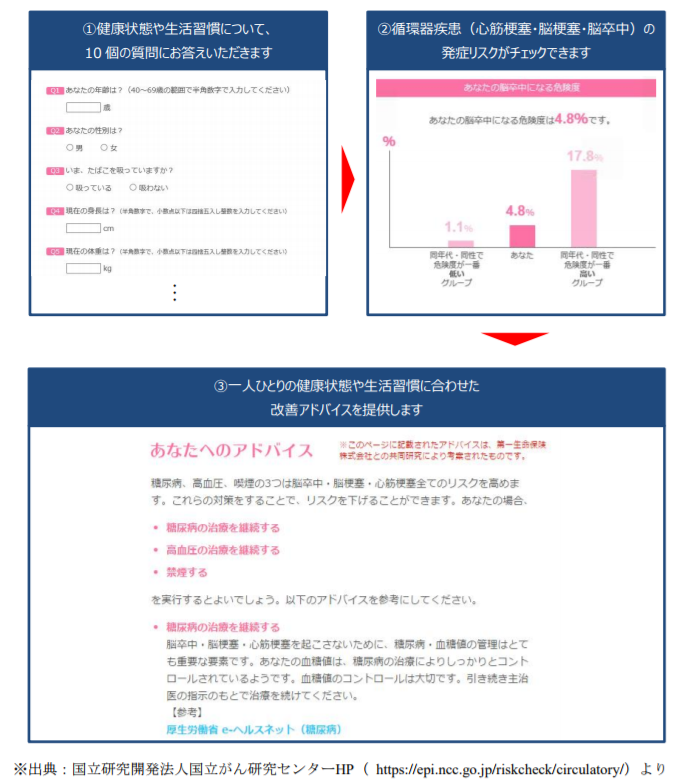

ベテランの海女は、動脈硬化の程度を反映する「血管年齢」が同じ年代の女性より10歳以上若いとの研究結果を、産業技術総合研究所(茨城県つくば市)などのチームが発表した。

産業技術総合研究所などのチームが海女115人(40〜70代、平均経験38年)と同年代の一般女性83人の計198人を対象に、動脈の壁の硬さを計測し、日本人5000人以上の平均データを比較したところ、海女は約11歳若い人と同程度であったそうです。

■なぜ海女さんの血管年齢が若いのか?

■有酸素運動が血管年齢を引き下げるのに効果的

一般女性のうちウォーキングなど日常的に有酸素運動をしている33人も平均約8歳若かった。

血管を広げ、動脈硬化を予防するには「有酸素運動」が効果的です。

【関連記事】

●軽いジョギング or 鼻歌ウォーキング

軽いジョギングなどの有酸素運動をすると、血管の内側の内皮細胞が整列して血流が良くなるそうです。

すると、血管を広げる作用がある「NO(一酸化窒素)」という物質がより多く出るようになって広がりやすさがアップすると考えられています。

血管が広がりやすくなれば、血圧が安定して血管を傷つけにくいので、動脈硬化になりにくいのです。

鼻歌ウォーキングを 1日30分週3回行なうと、3週間で血管弾力15%UPしたそうです。

運動でも血流が良くなるので一酸化窒素による血管若返りが期待できるそうです。

【関連記事】

●一酸化窒素を増やす血管ほぐしポカポカ体操

血流をアップするには血液中の一酸化窒素を増やさないと駄目なのだそうです。

一酸化窒素は血管を刺激することで作られ血液中にはとても重要なもの。

血管の筋肉を柔らかくして広げることで血流をスムーズにしたり、血管が詰まるのを抑える働きもあるそうです。

動脈を刺激することによって、一酸化窒素が出来易くなる。

監修:大阪市立大学 井上正康教授

手のひらを膝において、もうひとつの手を上から挟むようにして重ねます。

これを縦にこするようにしてください。

片手30秒間ずつ行います。

また、縦だけでなく、横もこするようにします。

【関連記事】

●血管の回復に良い運動:桃太郎運動

1.イスに座り、足を手で抱える

2.15秒間キープした後、両手両足を開き、手足を震わせる

一酸化窒素が出ることで血管を回復させるそうです。

【関連記事】

参考画像:海女の血管年齢の若さを計測にて発見(2016/4/18、産総研)|スクリーンショット

(2016/4/18、産総研)

動脈壁の硬さを意味する動脈スティフネスは加齢とともに増大し、心血管疾患の発症リスクとなる。これに対し、ウォーキングやジョギング、水泳などの有酸素性運動を習慣的に行うことで、加齢に伴う動脈スティフネスの進行を抑制、改善することが明らかにされている。また、有酸素性運動は呼吸機能の向上をもたらすことが示されてきた。しかし、海女の労働形態は息止め潜水の繰り返しであり、有酸素性運動とは異なる身体活動である。それゆえ、海女の呼吸機能が平均的であるにもかかわらず動脈スティフネスが低値で血管年齢が若いことは、習慣的な有酸素性運動の効果とは別のメカニズムによりもたらされた可能性を示唆する。

国立研究開発法人 産業技術総合研究所が行なった実験によれば、海女の呼吸機能が平均的であるにもかかわらず、動脈壁の硬さを意味する動脈スティフネスが低値である、つまり、血管年齢が若いということは、有酸素性運動の効果とは別のメカニズムによって血管年齢を若くしていることが考えられます。

■水圧の影響

(2016/4/18、産総研)

海女が日常的に行っている息止め潜水は有酸素性運動とは明らかに異なる運動である。例えば、心拍数は有酸素性運動中には上昇するが、息止め潜水中にはむしろ下がる。しかし、水圧の影響を受け、心臓に戻る血液量が増えるため、心臓が1回収縮したときに送り出される血液量(一回拍出量)は増える。このような一回拍出量の変化によって、しなやかな動脈壁が維持されていると推察される。

水圧の影響で末梢血管に圧力がかかるため、多量の血液が心臓に戻り、心臓が1回の拍動で送り出す血液の量が増えることにより、動脈壁がしなやかになっているのではないかと考えられるそうです。

■まとめ

ベテランの海女は、動脈硬化の程度を反映する「血管年齢」が同じ年代の女性より10歳以上若いということがわかりました。

その理由として考えられるのは2つ。

1.有酸素運動が血管年齢を引き下げるのに効果的

2.水圧の影響

動脈硬化を予防するための最もよい運動方法が今回の研究で見つかるかもしれません。

→ 動脈硬化とは|動脈硬化の症状・原因・改善方法 について詳しくはこちら

→ 動脈硬化改善・予防に良い食事・食べ物・食品 について詳しくはこちら

→ 血管年齢を若くする方法|血管年齢を下げるために効果的な食べ物・運動 について詳しくはこちら

![[23/365]: Hold on](https://farm8.staticflickr.com/7405/15754826933_d2a119dfd2_b.jpg)