> 健康・美容チェック > 高血圧 > 血圧が高い > 血圧を下げる方法 > 【奥薗レシピ】高血圧予防!減塩&亜鉛たっぷりソース焼きそばの作り方|みんなの家庭の医学

【目次】

■高血圧を予防する食事で重要なポイントは「減塩」!

高血圧を放っておくと、動脈硬化によって、脳卒中や心筋梗塞、慢性腎臓病(CKD)、糖尿病腎症など様々な病気の原因となります。

また、高血圧は糖尿病などの合併症を起こしやすいといわれます。

それは、高血圧と糖尿病の危険因子(肥満、運動不足、喫煙など)が同じだからです。

その他にも、高脂血症・脂質異常症ともリスク要因が重なる部分が多いため、注意が必要です。

脳卒中や心筋梗塞などの病気の予防には、高血圧を予防することが重要なのですが、どのようにすれば予防ができるのでしょうか?

高血圧を予防をする食事として、大事なことは「減塩」をすることです。

食塩をとり過ぎると血圧を上げるといわれています。

現在、日本人の一日の塩分摂取量として推奨されているのは、10g未満です。

ただし、高血圧患者ではさらに基準が厳しく、1日6g未満となっています。(日本高血圧学会の高血圧治療ガイドラインより)

→ 高血圧とは|高血圧の症状・食事・予防・原因・対策 について詳しくはこちら

【奥薗レシピ】高血圧予防!減塩&亜鉛たっぷりソース焼きそばの作り方|みんなの家庭の医学

【奥薗レシピ】高血圧予防!減塩&亜鉛たっぷりソース焼きそばの作り方

by Yu Morita(画像:Creative Commons)

2012年5月22日放送のみんなの家庭の医学では、奥薗壽子先生が教える高血圧予防の「減塩&亜鉛たっぷりソース焼きそば」レシピを紹介していました。

【材料(1人分)】

- 蒸し麺(焼きそば用)1袋

- 豚肩ロース肉 100g

- キャベツ 75g

- マイタケ 50g

- 切り干し大根 15g

- 焼き海苔 1/2枚

- かつお節 1パック(5g)

- オリーブオイル 大さじ1/2

- こしょう 適宜

- ショウガ1/2かけ(すりおろし)

(合わせ調味料)

- ウスターソース 大さじ1

- 酢 大さじ1

- しょうゆ 小さじ1/4

- カラシ 小さじ1/2

●ポイント1

きのこ類には、亜鉛が豊富。

また、マイタケの旨味は減塩にも効果的です。

●ポイント2

豚肉の部位の中で、肩ロースが亜鉛の含有量を多く含むそうです。

また、細かく切ることによって、少ない調味料でも味を感じやすくなります。

●ポイント3

切り干し大根は干すことで、生の大根より亜鉛の量が約10倍になるそうです。

切り干し大根の旨味も減塩に効果的。

●ポイント4

酢を加えることで、味が引き締まり、より旨味と塩分を感じることができます。

●ポイント5

水を使わずに麺をほぐすことで、味が薄まらずに、調味料を控えることができます。

●ポイント6

生姜、コショウの辛味も減塩に効果的。

【作り方】

【ソース焼きそばの作り方】1.キャベツを小さめのざく切りにします。

【ソース焼きそばの作り方】1.キャベツを小さめのざく切りにします。

【ソース焼きそばの作り方】1.マイタケは石づきを取り除き、ほぐします。

【ソース焼きそばの作り方】1.マイタケは石づきを取り除き、ほぐします。

1.キャベツを小さめのざく切りにして、マイタケは石づきを取り除き、ほぐします。

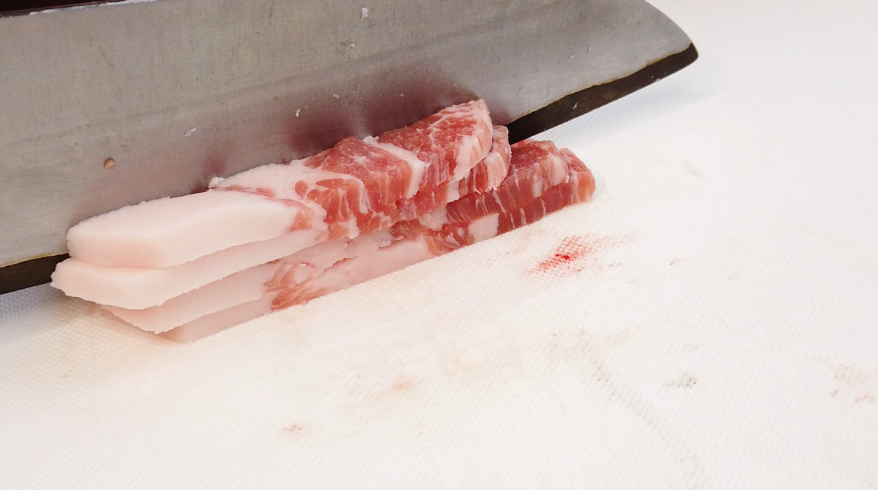

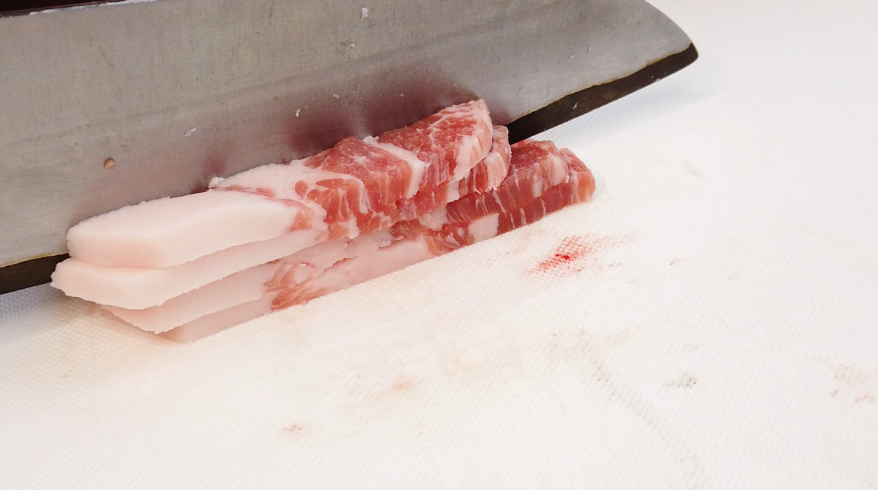

【ソース焼きそばの作り方】2.豚肩ロース肉を約1cmから2cmの幅で細かく切ります。

【ソース焼きそばの作り方】2.豚肩ロース肉を約1cmから2cmの幅で細かく切ります。

2.豚肩ロース肉を約1cmから2cmの幅で細かく切ります。

【ソース焼きそばの作り方】3.切り干し大根は、さっと洗って、水気をきります(水分を吸収させないのがポイント)。

【ソース焼きそばの作り方】3.切り干し大根は、さっと洗って、水気をきります(水分を吸収させないのがポイント)。

3.切り干し大根は、さっと洗って、水気をきります(水分を吸収させないのがポイント)。

【ソース焼きそばの作り方】4.合わせ調味料のウスターソース、酢、しょうゆを混ぜ合わせます。

【ソース焼きそばの作り方】4.合わせ調味料のウスターソース、酢、しょうゆを混ぜ合わせます。

4.合わせ調味料のウスターソース、酢、しょうゆを混ぜ合わせます。

【ソース焼きそばの作り方】5.蒸し麺を袋ごと電子レンジ(500W)で2分ほど温めます。(今回は乾麺のえごま蕎麦で代用しました。えごま蕎麦をたっぷりのお湯で約4分茹で、ザルにあげ、水で洗います。)

【ソース焼きそばの作り方】5.蒸し麺を袋ごと電子レンジ(500W)で2分ほど温めます。(今回は乾麺のえごま蕎麦で代用しました。えごま蕎麦をたっぷりのお湯で約4分茹で、ザルにあげ、水で洗います。)

5.蒸し麺を袋ごと電子レンジ(500W)で2分ほど温めます。(今回は乾麺のえごま蕎麦で代用しました。えごま蕎麦をたっぷりのお湯で約4分茹で、ザルにあげ、水で洗います。)

【ソース焼きそばの作り方】6.フライパンにオリーブオイルを入れて熱し、豚肉を炒めます。肉に焼き色がついたら、マイタケ、切り干し大根を加えて、炒めます。

【ソース焼きそばの作り方】6.フライパンにオリーブオイルを入れて熱し、豚肉を炒めます。肉に焼き色がついたら、マイタケ、切り干し大根を加えて、炒めます。

6.フライパンにオリーブオイルを入れて熱し、豚肉を炒めます。

肉に焼き色がついたら、マイタケ、切り干し大根を加えて、炒めます。

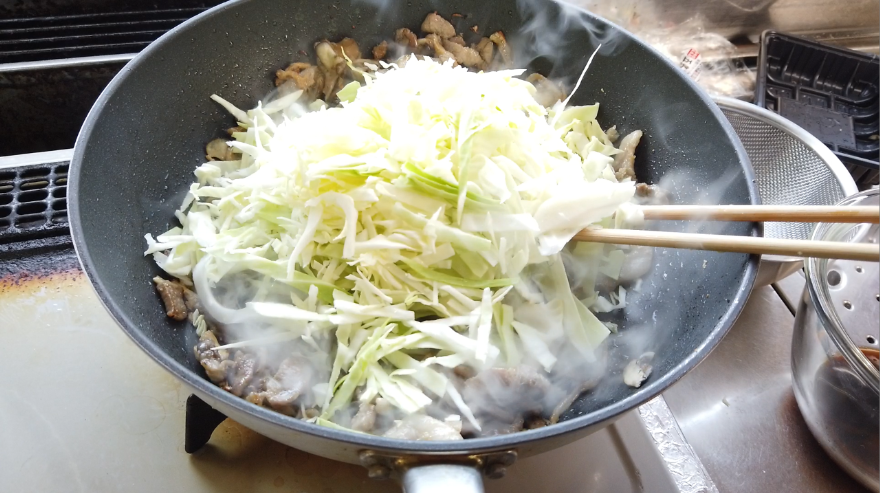

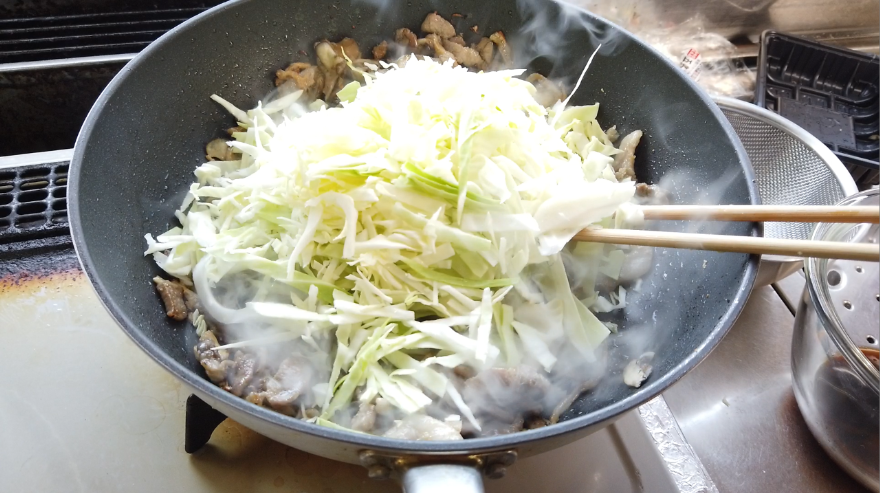

【ソース焼きそばの作り方】7.6にすりおろしショウガとこしょうを加えます。余分な水分を飛ばしたら、キャベツを加えて炒めます。(炒め過ぎると、水分が出るので注意です)

【ソース焼きそばの作り方】7.6にすりおろしショウガとこしょうを加えます。余分な水分を飛ばしたら、キャベツを加えて炒めます。(炒め過ぎると、水分が出るので注意です)

7.6にすりおろしショウガとこしょうを加えます。

余分な水分を飛ばしたら、キャベツを加えて炒めます。(炒め過ぎると、水分が出るので注意です)

【ソース焼きそばの作り方】8.7に合わせ調味料の半量、蒸し麺を加えて、ほぐし炒めます。

【ソース焼きそばの作り方】8.7に合わせ調味料の半量、蒸し麺を加えて、ほぐし炒めます。

8.7に合わせ調味料の半量、蒸し麺を加えて、ほぐし炒めます。

【ソース焼きそばの作り方】9.火を止めて、かつお節、焼き海苔を手でちぎって加えて、混ぜます。

【ソース焼きそばの作り方】9.火を止めて、かつお節、焼き海苔を手でちぎって加えて、混ぜます。

9.火を止めて、かつお節、焼き海苔を手でちぎって加えて、混ぜます。

【ソース焼きそばの作り方】10.盛り付けた後に、残った合わせ調味料にカラシを加えて溶かし、焼きそばの上にかけたら出来上がり!

【ソース焼きそばの作り方】10.盛り付けた後に、残った合わせ調味料にカラシを加えて溶かし、焼きそばの上にかけたら出来上がり!

10.盛り付けた後に、残った合わせ調味料にカラシを加えて溶かし、焼きそばの上にかけたら出来上がり!

合わせ調味料を後がけすることで、少しの調味料でも効果的に味を感じることができます。

→ 高血圧とは|高血圧の症状・食事・予防・原因・対策 について詳しくはこちら

→ 血圧を下げる方法(食べ物・サプリメント・運動) について詳しくはこちら

【減塩レシピ関連記事】

続きを読む 【奥薗レシピ】減塩&亜鉛たっぷりソース焼きそばの作り方|#たけしの家庭の医学 →