> 健康・美容チェック > 膵臓がん > すい臓がんはなぜ「最悪のがん」だといわれるのか?|膵臓がんの5年生存率はあらゆるがんの中で最も低い!

膵臓がんはあらゆるがんの中で「最悪のがん」といわれますが、それはなぜなのでしょうか?

【目次】

■すい臓がんの5年生存率はあらゆるがんの中で最も低い!

by John Campbell(画像:Creative Commons)

千代の富士の命を奪った「すい臓がん」 生存率7%「最悪がん」でも予防できる

(2016/8/1、Jcastニュース)

国立がん研究センターの最新の統計によると、すべてのがんの「5年生存率」の平均が62.1%なのに、すい臓がんは7.7%と、あらゆるがんの中で最も低い。2番目に低い胆のう・胆管がんが22.5%だから、いかに群を抜いて悪質かがわかる。ちなみに「10年生存率」になると4.9%まで下がる。

がん患者の「5年相対生存率」推計62.1%|国立がん研究センターによれば、男性におけるがんの種類ごとの生存率によれば、すい臓がんが最も低い7.9%、女性もすい臓がんが最も低い7.5%となっています。

すい臓がんになった有名人の方も多くいらっしゃいます。

■すい臓がんはなぜ「最悪のがん」だといわれるのか?

すい臓がんが最悪のがんだといわれる理由は3つ。

1.検査で発見しにくい

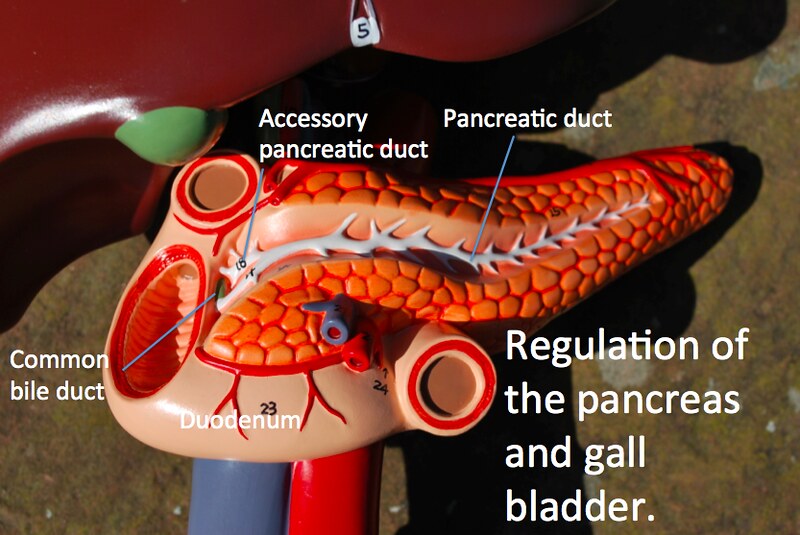

すい臓は胃の裏側の体の深部にあり、他の臓器に囲まれているため、がんが発生してもレントゲン検査などでは発見しにくい。

すい臓の位置が体の奥深く(肝臓や胃などの裏側の隠れた場所)にあるため、検査が難しいそうです。

2.がんが転移しやすい

また、すい臓がんの多くは中を通る「すい管」という部位に発生するが、すい管はリンパ管や血液とつながっているため、がん細胞が周辺の臓器や体の遠い部位まで転移しやすい。

3.特徴的な自覚症状がない

その上、すい臓がんには特徴的な自覚症状がない。症状として腹痛、黄だん、腰や背中の痛み、食欲不振、体重減少が挙げられるが、胃炎やすい炎の場合も同じ症状になる。

すい臓がんが早期に発見されにくい理由は、自覚症状がなかなか現れず、また、すい臓がん特有の特徴的な症状がないためです。

すい臓がんの症状として共通しているのが、胃のあたりや背中が重苦しい、お腹の調子がよくない、食欲不振やだるさ、体重の減少などがありますが、いずれもすい臓がん特有の症状ではなく、胃腸の調子が悪い程度のもので見過ごしてしまいがちです。

すい臓がんがある程度進行すると、はっきり黄疸が出たり、腹痛も強くなり、背中や腰に痛みが走り、体重の減少といった症状もみられるようになります。

小さなすい臓がんの場合は、腹痛や黄だんなどの症状が出ないことが多く、発見時にはすでに手術ができない状態が多いのだ。

しかし、小さなすい臓がんでは腹痛や黄疸などの症状も出ないことがあるため、すい臓がんが見つかった時にはすでに手遅れという場合も多いそうです。

■すい臓がんの検査方法

頼みの綱はがん検診による早期発見、早期診断だが、他のがんでもよく行なわれる腹部超音波(エコー)検査と血液検査では、すい臓がんの早期発見率が低いのが現状だ。「コンピューター断層撮影法」(CT)が比較的有効とされるが、撮影のために使用する「造影剤」には、重篤な副作用リスクがあり、気軽に何度も受けられるものではない。MRI(核磁気共鳴画像法)を利用した「MRCP」という検査が、早期発見にある程度有効とされている。

より高度な検査方法として「内視鏡的逆行性胆管膵管造影」(ERCP)や「超音波内視鏡」(EUS)があるが、実施している医療機関が少ないうえ、費用が高額だ。また、ERCPは稀に急性すい炎を引き起こす可能性があるため、「気になるからちょっと検査をしたい」という使い方がしにくい。

- 腹部超音波(エコー)検査と血液検査は早期発見率が低い。

- 「コンピューター断層撮影法」(CT)が比較的有効とされるが、撮影のために使用する「造影剤」には、重篤な副作用リスクがある。

- MRI(核磁気共鳴画像法)を利用した「MRCP」という検査が、早期発見にある程度有効

- より高度な検査方法として「内視鏡的逆行性胆管膵管造影」(ERCP)や「超音波内視鏡」(EUS)があるが、実施している医療機関が少ないうえ、費用が高額。

エコー検査や血液検査といった一般的な検査ではすい臓がんの早期発見は難しく、有効な検査方法にも副作用がある造影剤が必要であったり、費用が高額なものであったり、気軽に検査ができるものではなく、今後新しい検査方法が期待される分野といえそうです。

■すい臓がんのリスク要因

●タバコ

喫煙者が発症するリスクは、非喫煙者に比べ、男性は1.6倍、女性は1.7倍だ。

がんになっても長生きできる生活習慣|たけしの本当は怖い家庭の医学によれば、すい臓がんのリスクを上げる条件として「喫煙」が挙げられています。

●燻製や加工肉、血糖値の上がりやすい食品を多くとる

また、燻製や加工肉、血糖値の上がりやすい食品を多くとることもリスク上昇につながる。

加工肉を毎日50グラムを摂取すると「がんリスク」18%増|WHOで紹介した世界保健機関(WHO)の専門組織である国際がん研究機関によれば、ハムやソーセージなどの加工肉を食べると、がん発症リスクが高まるという発表をしたそうです。

●肥満

BMI(肥満度を表す体格指数)が30以上になると、標準体重の人に比べ発症リスクが男性で3.5倍、女性は1.6倍に上昇する。

肥満がすい臓がんの危険高めるで紹介したテキサス大の研究グループによれば、米国内での疫学調査の結果、若いころから体格指数(BMI)が25以上の「過体重」だったり、30以上の肥満だったりすると、膵臓がんを発症する危険性が高くなったそうです。

●糖尿病

実はすい臓がん患者の26%は糖尿病患者というデータがある。糖尿病の男性は、すい臓がんの発症リスクが健康な人に比べ2.1倍、女性でも1.5倍高い。

糖尿病の人の大腸がんになるリスクは1.4倍、肝臓がんは1.97倍、すい臓がんは1.85倍も高いによれば、糖尿病の人はそうでない人に比べて、すい臓がんになるリスクは1.85倍なのだそうです。

すい臓がんに関しては、すい臓はインスリンを分泌する臓器であり、糖尿病の人がすい臓がんになりやすいとは考えやすいですよね。

すい臓の病気と糖尿病によれば、膵がんができると、糖尿病を発症したり血糖のコントロールが急に悪くなったりすることがあります。

日本膵臓学会の報告によると、膵がんの方の既往歴の中で糖尿病が18%と最も頻度が高いのです。

2センチ以下の比較的小さな膵がんでも糖尿病の悪化が8%の患者さんに認められていますので早期診断のためにも糖尿病への注意が重要です。

最近、糖尿病の症状が出てきたという人、あるいは、かねてからの糖尿病が急に悪くなってきたという人などは、早めにすい臓がんの検査を受けてみることをおすすめします。

【関連記事】

●膵炎

すい臓がんのほとんどは、すい臓が炎症を起こす「すい炎」が原因で発症する。そして、すい炎は血液中に糖分が増える(糖尿病の現象)ことによって起こる。

すい臓がんを早期発見する鍵は「血糖値」|ためしてガッテン(NHK)によれば、すい臓でインスリンを作るβ細胞が、すい臓がんができると働きが悪くなり、その結果として血糖値が急上昇することがわかってきたのだそうです。

また、脂質異常症(高脂血症)はすい炎の原因となっています。

高脂肪・高カロリー食によって中性脂肪が増えると、すい臓に負担がかかり、すい炎を引き起こす原因になると考えられるからです。

●アルコール

アルコール類は、飲むとすぐ顔が赤くなる人は控えた方がいい。アルコールを分解する酵素を持たない人のすい臓がん発症リスクは、タバコを吸う場合と合わせると、10倍に上昇するからだ。

飲酒は60以上の病気やケガの原因になりうる-WHOによれば、アルコールは消化やホルモン機能を担う膵臓にも影響が出ることがわかっており、男性では急性膵炎の30%、慢性膵炎の65%が飲みすぎが原因で起きるそうです。

■すい臓がんの予防法

●運動

運動習慣がある人はない人に比べ、リスク低下がみられることが明らかになっている。

運動習慣がある人はない人に比べて、すい臓がんのリスクが低下することがわかっているそうです。

糖尿病の予防方法として運動が挙げられるように、すい臓がんの予防としても運動は効果的なようです。

【関連記事】

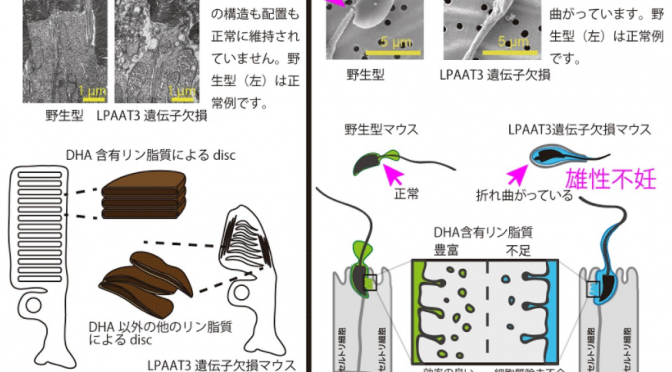

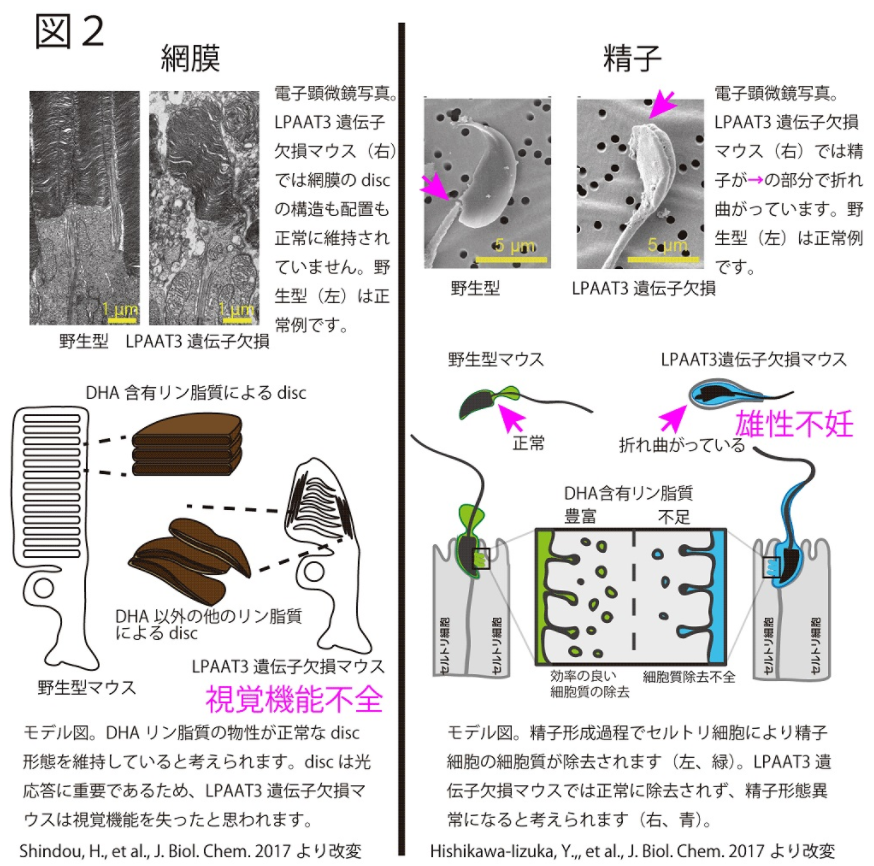

●青魚(DHA)

マグロやイワシ、サンマなどの青魚をたくさん食べ、魚に含まれているDHA(ドコサヘキサエン酸)という不飽和脂肪酸を多く摂取すると、発症リスクが3割減るという報告がある。

青魚に含まれるDHAを多く摂取すると、すい臓がんの発症リスクが減るそうです。

青魚の脂肪酸が日本人の膵臓がんを減らす?

(2015/11/27、medley)

ω-3多価不飽和脂肪酸の消費量が多いと膵臓がんを発症する危険性が30%下がる

<中略>

海産物に含まれるω-3多価不飽和脂肪酸、またはその中でもDHAの消費量が多い人では、膵臓がんを発症する危険性が低いという結果でした。

オメガ3脂肪酸の中でもDHAの消費量が多い人では、すい臓がんを発症するリスクが低いという結果が出たそうです。

●コーヒー・緑茶

コーヒー(1日3杯未満)や緑茶を飲む習慣も予防効果が期待できるという。

コーヒー・緑茶で死亡リスク減|国立がん研究センターによれば、コーヒーや緑茶を日常的によく飲んでいる人は、そうでない人に比べて死亡するリスクが低いそうです。

コーヒーを飲む量を増やした人は、糖尿病にかかりにくくなる!?によれば、コーヒーを飲む量を増やした人は、同じ量のコーヒーを飲み続けている人よりも成人で発症する糖尿病(2型糖尿病)にかかりにくくなるそうです。

糖尿病を予防することがすい臓がん予防にもつながると考えられるので、コーヒーや緑茶を飲むことが勧められているのではないでしょうか。

【関連記事】

続きを読む すい臓がんはなぜ「最悪のがん」だといわれるのか?|膵臓がんの5年生存率はあらゆるがんの中で最も低い! →