> 健康・美容チェック > 鉄分不足の症状 > 貧血 > 鉄分不足による貧血の恐怖の症状(重度の貧血症状)ベスト5|#ホンマでっかTV

2011年11月9日放送のホンマでっかTVでは、川田浩志先生が、貧血を放っておくと危険!恐怖の症状ランキングベスト5を紹介しました。

鉄分不足による貧血が気になる人は手軽に貧血をチェックする方法を試してみてくださいね。

そして鉄分不足だった場合、鉄分を多く含む食べ物を食べるようにすれば、ストレスなく楽しい毎日が過ごせるようになりますよ!

【目次】

- 近年日本人女性の貧血が増加している

- なぜ、貧血(鉄欠乏性貧血)になるか?

- 第5位 妊娠できなくなってしまう

- 第4位 皮膚にカビが生えてしまう

- 第3位 手足にムカデが這っている幻覚が起こってしまう

- 第2位 固形の食べ物が飲み込めなくなってしまう

- 第1位 土を食べるようになってしまう

- 鉄剤を飲む場合の注意点

- 手軽に貧血をチェックする方法

- 鉄分を多く含む食べ物

■近年日本人女性の貧血が増加している

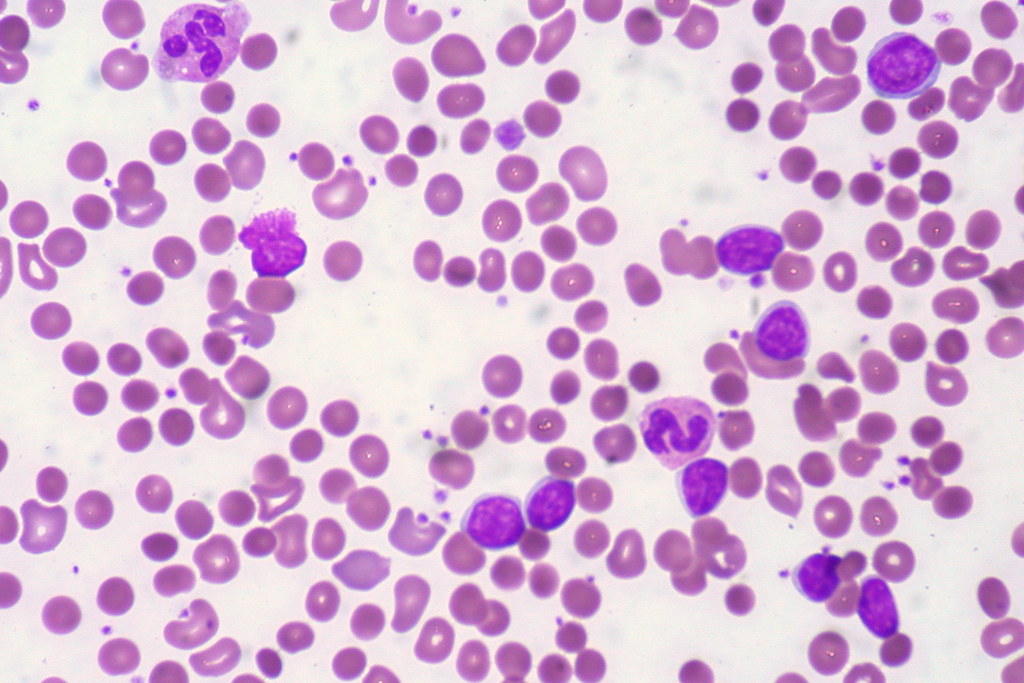

by Ed Uthman(画像:Creative Commons)

- 鉄欠乏性貧血の女性の割合は増加傾向にあるそうです。

1991年 8.5% ⇒ 2003年 17% ⇒ 現在 25% - 将来貧血になる可能性がある女性は、4人に1人(25%)

- 上記のデータを合わせると、日本人女性の半分が貧血ないし貧血予備軍

- 女性に貧血が多い原因は、月経での出血・無理なダイエットや偏食。

⇒ 貧血の症状 について詳しくはこちら

⇒ 貧血に良い食べ物・食事 について詳しくはこちら

■なぜ、貧血(鉄欠乏性貧血)になるか?

- 原因 鉄分不足

- 人間の体内には、4g(4000mg)の鉄分が存在する。

- 鉄分が失われていくと、動悸・息切れ・めまいとともに、体に様々な異変が起こる

⇒ 貧血の原因 について詳しくはこちら

⇒ 鉄分|鉄分の多い食品・鉄分不足からくる症状 についてはこちら

第5位 妊娠できなくなってしまう

鉄分が不足

⇒卵巣に影響

⇒鉄分が不足すると妊娠を維持させる黄体ホルモンの分泌が低下する

(黄体ホルモンには子宮を妊娠しやすい状態に持っていく働きがある。)

⇒妊娠できなくなる

- 貧血が不妊や流産の原因になる場合もある。

- 若い女性の中には貧血が原因で生理不順になっている場合も多い。

- 鉄分を補えば数ヵ月~半年でその症状が改善される可能性もある。

- 産婦人科の先生も不妊の女性が来た場合は鉄欠乏がないかをチェックする。

第4位 皮膚にカビが生えてしまう

鉄分が不足

⇒白血球に影響

⇒鉄分が不足すると、白血球が作られない・病原体への攻撃力が低下

⇒インフルエンザなどの感染症にかかりやすくなる

- 貧血でインフルエンザワクチンの効果が得られない可能性もある。

- 体には常にカビ等が付着しているが、白血球がカビの増殖を抑制してくれている。しかし、鉄分不足になると、白血球が作られず、また病原体への攻撃力が低下するため、カビの増殖につながる。

- カビが体の深部までに入り込むと肺炎等(肝臓に膿のたまり)を発症する場合もある。

- カビの治療の他に鉄分も補わないとすぐに再発する可能性がある。

第3位 手足にムカデが這っている幻覚が起こってしまう

鉄分が不足

⇒神経伝達物質に影響

⇒神経の信号が正常に伝えられなくなる

⇒触れていないのに常に触れられている感覚に

- 人によっては針で刺されたり、なぞられる等の幻覚症状が起こる。

- 妊婦は胎児に鉄分を分け与えるため貧血になりやすい。

- ムズムズするなど軽度の症状も含めると、妊婦の5人に一人にこの症状が見られた。

- この症状は夕方~夜間に強く起こるため、場合によっては睡眠障害になることもあり、更に酷い場合は、うつ病で自殺することもある。

- 患者の中には座っていられず立ったまま仕事をしている人もいる。

- 鉄分不足で勉強に集中できず、成績が落ちている場合もある。

第2位 固形の食べ物が飲み込めなくなってしまう

鉄分が不足

⇒食道に影響

⇒食道の粘膜の細胞が増えなくなる

食道の粘膜の細胞は、食べ物の刺激で剥がれ落ちており、常に増殖するために鉄分が必要となる。

⇒食道が萎縮し、固形物を飲み込めなくなる

- 最悪の場合、金属の筒を通す等の手術でしか治らないこともある。

- 貧血の人に「そういえば(食べ物の)飲み込みが悪い」という人が多い。

- 症状が軽い場合は、鉄分を補えば数ヵ月で落ち着く可能性もある。

第1位 土を食べるようになってしまう

鉄分が不足

⇒脳に影響

⇒味の好みが変わってしまう

⇒歯切れのよい音の出る食べ物を好む傾向が出てくる

- 氷を好んでボリボリ食べている人は貧血の可能性が高い。他には、種などポリポリ音の出るものを食べる。

- 症状が悪化すると(=異食症)、歯ごたえを求めて鉄の鍋をかじることもある。

- 貧血の人の中には絵の具・工作用のり等を好んで食べる人もいる。

- 貧血の人の中にはガソリン臭を好む人がおり、外国では一トンのガソリンを飲んだ重度の貧血患者の報告もある。

- 鉄分を補うと、数ヵ月でそのような症状が消える場合が多い。

■鉄剤を飲む場合の注意点

- 副作用が強いのは、胃部不快感。

- 鉄剤で胃に不快感が出る場合は、一緒に胃薬を飲んだほうが良い。

- 鉄剤を長期に渡って投与するのは害のほうが多いという報告がある。

- 鉄剤を飲む場合は医師に相談し、フェリチン値を測るほうが良い。

- フェリチン値が高い場合には、貧血の症状があっても、鉄分を補ってはいけない。

【関連記事】

※鉄の摂取

健康な人の場合は、貯蔵しないと貧血が起こる。

C型肝炎/NASHの場合は、鉄が過剰に貯まる。=鉄過剰

※鉄過剰

肝臓にたまった鉄が酸化する

⇒肝臓に炎症を引き起こす

C型肝炎/NASHの患者さんの場合には、鉄の摂取を制限する

⇒6mg/日以下に抑える

※フェリチン値

血液中に貯蔵されている鉄の量。

血液検査で測定することができる。

■手軽に貧血をチェックする方法

アッカンベーをしたときに、目の下が白いと貧血の疑いが有り!

※ただし、目の下が白ければ100%貧血というわけではない。(70%ぐらい当てはまる)

血圧が低い・精神的な緊張等でも目の下が白くなる場合もあるため。

■鉄分を多く含む食べ物

- 赤身の肉

- イワシ・煮干し・青魚

- ひじき・青のり

- レタス・パセリ・大根

※野菜や海藻の鉄分は肉や魚よりも体内での吸収が悪い

※吸収を良くするための工夫としては、食後のデザートに柑橘系の果物を食べる。

※ポン酢も良い。ポン酢の中の酢・醤油・果汁全てが鉄分の吸収を促進する食材。

⇒ 貧血に良い食べ物・食事 について詳しくはこちら

⇒ 鉄分の多い食品 についてはこちら

有機JAS 冷凍ブルーベリー 500g(長崎県 百笑会)【産直便】【ばあちゃんの料理教室お墨付き!】

3,780円

ブルーベリーにはビタミンC、ビタミンE、食物繊維、鉄分や亜鉛などのミネラル、アントシアニンなどの栄養素が含まれています。

鉄分を強化した小麦粉で鉄欠乏症・貧血を予防している国がある!|#たけしの家庭の医学によれば、鉄分の中には、食べて吸収されやすい鉄と吸収されにくい鉄があります。

吸収されやすい鉄とは、マグロの赤身や豚レバー、牛肉、鶏レバーなど動物や魚に含まれる鉄分である「ヘム鉄」です。

吸収されにくい鉄とは、切り干し大根や小松菜、ほうれん草、ひじきなど野菜や海藻に含まれる鉄分である「非ヘム鉄」です。

ヘム鉄と非ヘム鉄では食べた時の吸収率が異なり、ヘム鉄10~30%であるのに対して、非ヘム鉄は1~8%なのだそうです。

※「鉄剤の適正利用による貧血治療指針」(響文社刊)

野菜や海藻の鉄分は、一般的に酸素と結びついた状態であることが多いため、吸収率が低くなる傾向があります。

ビタミンCを摂ることで、ビタミンCの還元作用により、鉄が体内で吸収されやすい状態に変わります。