「代謝からみた中年期の健康」 |花王研究科学研究会で紹介されている山田 陽介さん(国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所)によれば、1日当たりの総エネルギー消費量は20代中盤から60歳ごろまではほぼ変わらないそうです。

これまで「中年太り」について語る際には、若いころに比べて代謝量が少なくなるから太りやすくなるというものが通説でした。

加齢とエネルギー代謝 ‐e-ヘルスネット

出典:厚生労働省策定 日本人の食事摂取基準2005年度版,28-38,第1出版,(2005)

しかし、今回の調査を参考にすると、「中年太り」のメカニズムを説明できなくなりました。

ではなぜ中年期に太ってしまうのか?

1)「摂取カロリー<消費カロリーの法則」

摂取カロリーが消費カロリーよりも少ないと太らないという「摂取カロリー<消費カロリーの法則」がありますが、中年期には消費カロリーよりも摂取カロリーが多いからというのが考えられます。

中年太りは加齢で脳細胞が縮み飽食シグナルが受け取りにくくなることが原因|名古屋大学 によれば、加齢性肥満(いわゆる中年太り)の原因の一つとして、アンテナ機能を持つ脳の神経細胞が縮むとシグナルをうまく受け取れなくなることによって太りやすくなることがわかったそうです。

2)睡眠不足

睡眠不足が太る原因?|睡眠と肥満のカギを握る2つのホルモンとは? によれば、睡眠も肥満と深く関係しています。

そのカギを握るのが、グレリンとレプチンの2つのホルモンなのだそうです。

グレリン:脳の食欲中枢を刺激して食欲を感じさせる作用をもつホルモン。

レプチン:脳の満腹中枢を刺激して食欲を抑える働きをもつホルモン。

つまり、グレリンとレプチンが、空腹と満腹のバランスをとっているということですね。

この食欲のバランスをとるグレリンとレプチンのバランスが、睡眠不足によって、影響を受けているようなのです。

睡眠不足になると、グレリンが増えて食欲が増し、レプチンが減って満腹を感じにくくなってしまうそうです。(データ:PLoSMed;1(3):e62,2004)

一晩寝不足しただけでも、グレリンの過剰とレプチンの低下は起こる、つまり、太りやすい体になるようです。

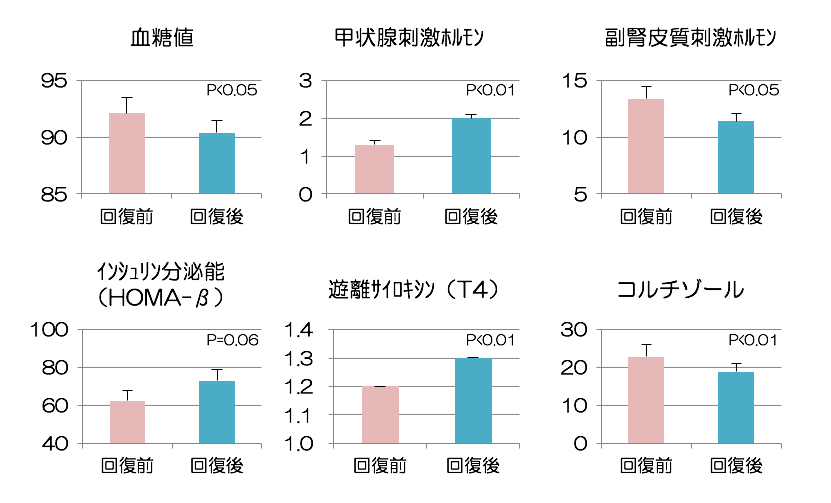

『潜在的睡眠不足』の解消が内分泌機能改善につながることを明らかに 参考画像:『潜在的睡眠不足』の解消が内分泌機能改善につながることを明らかに (2016/10/26、国立精神・神経医療研究センター)|スクリーンショット

『潜在的睡眠不足』の解消が内分泌機能改善につながることを明らかに

(2016/10/26、国立精神・神経医療研究センター)

1. 健康成人の必要睡眠時間を精密に測定した結果、平均約1時間の自覚していない睡眠不足(潜在的睡眠不足)が存在することが明らかになりました。

国立精神・神経医療研究センターによれば、現代人は平均約1時間の自覚していない睡眠不足(潜在的睡眠負債)があり、潜在的睡眠不足(potential sleep debt)が解消すると、眠気の解消、空腹時血糖値の低下、基礎インシュリン分泌能の増大、甲状腺刺激ホルモンや遊離サイロキシン濃度の上昇、副腎皮質刺激ホルモンやコルチゾール濃度の低下など、糖代謝、細胞代謝、ストレス応答などに関わる内分泌機能が改善するということがわかったそうです。

3)活動量の減少

基礎代謝よりも活動代謝を上げることがダイエットの近道!活動代謝を増やす方法|#ためしてガッテン(#NHK) では、基礎代謝を上げることを意識するよりも活動量を増やすことがダイエットの近道だと紹介しました。

ニートをしないから太る?!(森谷敏夫)|たけしのニッポンのミカタ 1月28日

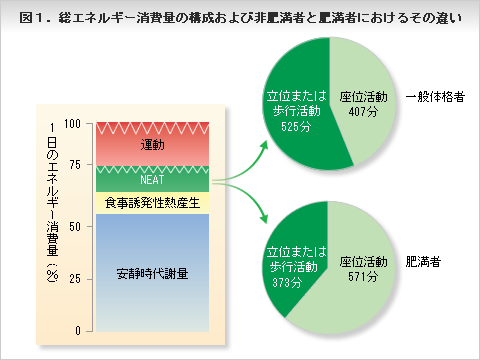

今、世界各国の研究者から注目されている「ニート」とは、“ノン・エクササイズ・アクティビティ・サーモジェネシス”の頭文字を取った言葉で、日本では「非運動性熱産生」、つまり日常生活でエネルギーを消費する運動以外の身体運動のこと。実は“ニート”は、人間の1日のカロリー消費の約4割を占めるという。

家事をすると肥満予防につながる?

身体活動とエネルギー代謝 – e-ヘルスネット

近年、家事などの日常生活活動が該当する、非運動性身体活動によるエネルギー消費、別名NEAT(non-exercise activity thermogenesis)と肥満 との関連が注目されています。

Levine et al., は、肥満者と非肥満者を比べると、非肥満者は歩行なども含めた立位による活動時間が、平均で1日約150分も少なかったと報告しました(図1)。

つまり、なるべく座位活動を減らして、家事などの日常生活活動を積極的に行なうことも、肥満予防のキーポイントといえます。

出典:Ravussin E. A NEAT Way to Control Weight- Science, 530-531, 307, 2005

このページによれば、肥満 の人とそうでない人を比較すると、肥満の人は、立位または歩行活動が平均で1日約150分も少なかったそうです。

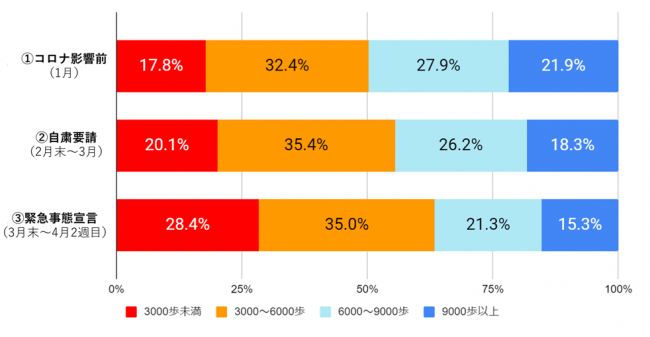

活動量の低下が顕著に表れた例が「コロナ太り」です。

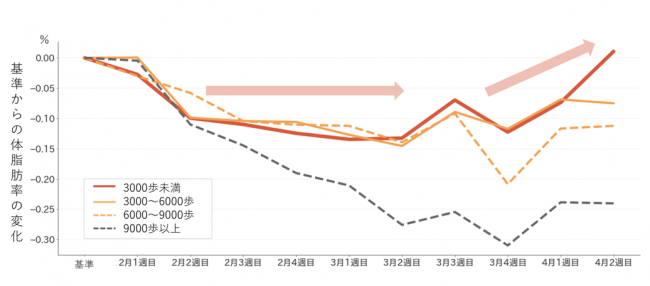

「コロナ太り」の検索数が急上昇!自宅でできるコロナ太りを解消する方法とは? で紹介した自粛要請・緊急事態宣言後、1日3,000歩未満が約3割に急増!「新型コロナウイルス流行下での生活習慣の変化」第2弾調査を公開 (2020/4/23、RPTIMES)で健康アプリのユーザーを対象に調査した結果によれば、自粛とともに歩数は減少し、緊急事態宣言前後では1日3,000歩未満が約3割となっています。

(図1)歩数の分布の変化(n= 27,018人) (図4)歩数カテゴリーごとの体脂肪率の変化 (n=11,959人) 運動といえば、ウォーキングや筋トレなどを想像する人も多いでしょうが、休業・休学によって通勤・通学での歩行も減少しているんですよね。

4)更年期太り

閉経後、更年期以降は血中脂質が増えていく や女性の更年期の悩み なぜ太りやすくなるのか? によれば、エストロゲンは、体の中でコレステロール を低く保ち、内臓脂肪をつけにくくする働きをしているのですが、更年期になると、女性ホルモンのエストロゲンの量が大きく減少するため、脂肪の代謝が悪くなり、太りやすくなってしまうのです。

また、女性の更年期の悩み なぜ太りやすくなるのか? によれば、基礎代謝は、呼吸や体温を調節するのに消費するエネルギー量のことですが、更年期に入ると、若いときに比べて基礎代謝が低くなってくるため、同じような食生活をしているとエネルギーの摂り過ぎとなってしまい、その結果、太りやすくなってしまいます。

【関連記事】

女性の更年期の悩み なぜ太りやすくなるのか? によれば、エストロゲンは、体の中でコレステロールを低く保ち、内臓脂肪をつけにくくする働きをしており、女性を心筋梗塞 や脳卒中 などの心血管疾患から守っています。

しかし、エストロゲンが減少すると、それまで皮下脂肪として蓄えられてきた脂肪が内臓脂肪 として蓄えられるようになるのです。

つまり、女性の場合更年期以降は太りやすくなり、やせようと主食とたんぱく質を減らし野菜中心の食事にシフトした結果、より筋肉量を減らしてしまう方向に進んでしまうということなんですね。

5)運動不足による筋肉量の減少と筋肉の質の変化

運動する機会が減ると筋肉に2つの変化が起きます。

それは筋肉量の減少と筋肉の質の変化です。

簡単たるみ対策には「スロトレ」|EMCLが増えると、なぜたるむのか?|#ためしてガッテン(#nhk)

BMIの数値が20-22の標準体型の人であっても、「たれ尻」・「お腹にうきわ」・「背中に三段腹」ということがある。

体重は変わってないのに、乗っているお肉の量が違う。

20代と40代のおしりのMRIをみてみると、皮下脂肪の厚みは変わっていないのですが、大殿筋に変化が起きていました。これは、筋肉の質の変化なのだそうです。

この変化を引き起こすのが、EMCL(例えて言えば、さし)です。

EMCLとは、正式に言うと、筋細胞外脂肪。

筋肉は常に新しい細胞と入れ替わっています。

新しい筋肉の元になる細胞が、筋衛星細胞(筋サテライト細胞)。

筋衛星細胞が大きくなるには、筋肉の収縮が必要です。

筋肉が収縮すると、成長因子が出て、筋肉が育ててくれます。

しかし、筋肉を使わない(筋肉が収縮しない)と、筋衛星細胞が脂肪細胞EMCLに変化してしまいます。

また、無理なダイエット(食事制限)によって、筋肉の材料となるたんぱく質が不足することも原因となります。

さらに、たんぱく質が不足すると、成長因子(成長因子もたんぱく質でできている)が減少し、筋肉が霜降り化してしまうそうです。

●日本人女性の変化(最近10年間)

痩せ型の割合はおよそ3%増加しているのですが、一日の平均歩数は800歩減少しているそうです。

本来であれば、歩いている歩数が減っているのであれば、太らなければいけないのに、やせているということは、日本人の女性は運動もしないし、食べ物も充分に食べていないので、たんぱく質が不足し、体のたるみを生んでいると考えるようです。

筋肉量の減少と霜降り化は、糖尿病 ・脳卒中・心筋梗塞 の危険因子にもなり、転倒・骨折から寝たきりにもつながると考えられます。

【関連記事】

6)座りすぎ

こういう視点もあるのではないでしょうか?

若いうちはがむしゃらに足を使って、つまり歩いて体を動かして仕事をしていたのに、年を取るにつれてデスクワーク中心の生活になってきたため、太りやすくなった。

デスクワークが増える、つまり座りすぎは病気の原因になるという記事を何度も紹介してきました。

【関連記事】

座りすぎのポイントは、「下半身の筋肉がほとんど動かないこと 」。

長時間座る

→下半身の筋肉が動かない

→血流速度が低下し、全身の血行が悪くなる

→代謝機能(筋肉が働くときに栄養を消費する)が低下

→血液中の糖や中性脂肪 が消費されにくくなる

→(長く続くことで)糖尿病などの病気になる

長時間座ることはどのくらい健康に悪いのか? によれば、長時間座ることの健康への影響は次のようなものが挙げられています。

脂肪を分解する酵素が90%減少 インスリン 値は下がる善玉コレステロール 減少血圧は上がる(高血圧 )

脚の筋肉で支えていた体重は首と背骨にかかり、座ることで脳の血栓ができやすくなる

肥満 、糖尿病 、心循環系の病のリスクも高まり、心臓病のリスクも2倍になる乳がん にも悪影響を与える

座りすぎが病気の原因になる!?|1日11時間以上座っている人は死亡リスクが1.4倍|#あさイチ(NHK) によれば、1日11時間以上座る人は、3年以内に死亡するリスクが40%以上高まるそうです。

その理由としては、長時間座り続けることによって、血液の循環や代謝に影響があって、心筋梗塞 や糖尿病 、肥満 などの生活習慣病 のリスクが高まると考えられます。

7)褐色脂肪細胞の減少

加齢による褐色脂肪細胞の減少メカニズムの解明 |KAKENによれば、熱を産生し、エネルギー消費量を増やすことで肥満や糖代謝を改善する褐色脂肪細胞は加齢と共に減少し、その減少は肥満と糖代謝異常に関連することが示唆されています。

なぜ加齢によって褐色脂肪細胞が減少するのか、そのメカニズムはわかっていません。

痩せる脂肪!褐色脂肪組織BAT(褐色脂肪細胞・ベージュ脂肪細胞)を活性化させる方法・食べ物【美と若さの新常識~カラダのヒミツ~】【たけしの家庭の医学】 によれば、皮膚表面にある温度センサー「トリップチャネル(Transient Receptor Potential(TRP))」が温度に反応すると、その信号が脳に伝えられ、褐色脂肪(褐色脂肪細胞とベージュ脂肪細胞を合わせた)を活性化させるのですが、このトリップチャネルは口の中や胃、腸管にも存在し、食べ物によってトリップチャネルを刺激することができるそうです。

■まとめ

なぜ20代中盤から60歳ごろまで代謝はほぼ変わらないのに、中年太りしてしまうのか?のはっきりした答えはわかっていません。

1)「摂取カロリー<消費カロリーの法則」

しかし、中年期に太ってしまう理由についてはいくつも可能性が出ています。

ここから出てくる中年太り対策は、食事の見直し、運動不足の解消、睡眠、ホルモンバランスチェック、立ち仕事などちょこまか動きを増やすことです。

【追記(2026年1月11日)】

中年太りの仕組みを解明 ~肥満による生活習慣病の画期的な予防・治療法へ大きな 1 歩~

(2024年3月7日、名古屋大学)

名古屋大学などの研究チームが行ったラットの研究によれば、年を取ると太りやすくなる理由について、脳の中のやせるスイッチが壊れてくるために起きていることがわかりました。

■ポイントをわかりやすく

1)脳に「痩せスイッチ」がある

2)そのスイッチは特別な場所にある

3)加齢で何が起きるの?

4)すごい実験結果(ラットで証明!)

5)さらに面白い発見

つまり、中年太りは食べすぎや運動不足のせいだけじゃなくて、そもそも脳のやせアンテナが加齢で短くなるために太りやすくなるということなんですね。

■まとめ 中年太りを防ぐには加齢によって脳のやせアンテナが短くなることを自覚しておき(「食べ過ぎ続けると中年太りが加速する」)、おいしくて体に良い食事を続けることが大事ということなんですね。

それこそが無理なく続くコツだと思います。

それって家庭料理と同じなんですよね。

家庭料理の考え方については、こちらの記事でまとめています。

→ なぜ「ばあちゃんの料理」は体にやさしいの?─家庭の知恵から考える、食と健康

家庭料理と同じように、無理なく続けていくことが大切なんですね。

「本記事は医療行為の代替ではなく、テレビ・論文・公的資料を一般の生活者向けに噛み砕いたものです」

この街を初めて訪れた方へ

この記事は、例えるなら「ばあちゃんの料理教室(ハクライドウ)」という街の中の「ひとつの家」です。

この街には、生活・料理・健康についての記事が、

ここまで書いてきた内容は、

この街では、

もし、

なぜこういう考え方になるのか

他の記事はどんな視点で書かれているのか

この話が、全体の中でどこに位置づくのか

が少しでも気になったら、

▶ はじめての方はこの街の歩き方ガイド から全体を見渡すのがおすすめです。

▶ この街の地図 を見る(全体像を把握したい方へ)

※ 無理に読まなくて大丈夫です。

この考え方の全体像(意味のハブ)

この記事で触れた内容は、以下の概念記事の一部として位置づけられています。

▶ 料理から見る健康

この街の考え方について

この記事は、

▶ この街の中心に置いている憲法 を読む