by Sharon Hahn Darlin (画像:Creative Commons)

■スマホでHIVと梅毒を検査する技術を開発|米コロンビア大学 スマートフォンでHIVと梅毒を検査、新技術開発 米研究

(2015/2/5、AFP)

米コロンビア大学(Columbia University)の技術者らが主導した研究によると、この新たに開発されたスマートフォン向けのアクセサリー機器で、血液数滴を用いたHIVと梅毒の抗体検査が実施可能になるという。

途上国に住む人の失明の危機をスマホで解決!? やスマホのフラッシュやカメラ機能を使い、血糖値管理ができる技術が研究されている!? などをこれまで取り上げてきましたが、コロンビア大学の研究によれば、スマホでHIVと梅毒の検査ができる技術が開発されたそうです。

VIDEO

A smartphone dongle to diagnose sexually transmitted infections

検査の仕組みとしては、次の通り。

1.テスト機器をスマートフォンに接続します。

2.血液サンプルを採り、使い捨てのプラスチックコレクターに血液を挿入します。

3.サンプルを分析するためのマイクロ流体チップにプラスチックコレクターを挿入します。

4.アプリを開き、患者IDを入力します。

5.液体サンプルが入ったチップのカセットをテスト機器に接続します。

6.15分後結果が出ます。

十分な医療サービスが提供できない遠隔地医療がスマホによって変わっていきそうですね。

【参考リンク】

【関連記事】

by Pimkie (画像:Creative Commons)

ジェニファー・アニストン、失読症を激白!

(2015/1/22、ウォーカープラス)

以前、スティーヴン・スピルバーグ、ディスレクシア(学習障害の一つ)を告白 という記事をお伝えしましたが、ジェニファー・アニストンさんが、失読症(ディスレクシア)であることを告白しました。

それまでは、自分は頭がよくなくて何も覚えられない人間だって思ってたから。それで子ども時代に経験した色んなトラウマが解明できた

病気であることがわかったことでこれまで抱えていた悩みの元がわかるということがあるんですね。

自分がやりたいことをやるためには、いろんな困難があるかもしれません。

しかし、失読症(ディスレクシア)を抱えていたスティーブン・スピルバーグやジェニファー・アニストンが自分の道を切り拓いたのですから、困難があなたの可能性を狭めるものではないということです。

そこで試されているのは「勇気」なのかもしれませんね。

【関連記事】

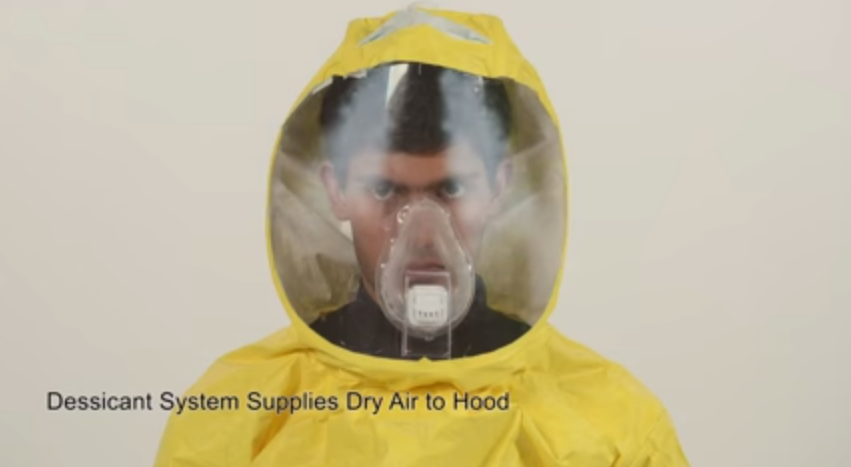

参考画像:YouTube |スクリーンショット

新しいエボラ用防護服の「人を安心させる」デザイン

(2015/1/14、WIRED)

ジョンズ・ホプキンズ大学の研究開発チームでは、エボラ出血熱が蔓延する現場の最前線で働く医療従事者の保護を強化する防護服の試作品を開発した。

この防護服は、着用者が服の外側に触れなくても済むように、複数のファスナーや留め具を使って外側にめくれるように落ちて、着用者から離れるようになっている。

この記事のポイントは、防護服のデザインが医療従事者の保護を強化するためだけでなく、患者が受ける恐怖心を和らげることも目的とされていることです。

「患者たちはエボラ治療チームを恐れる。彼らの姿はまるで宇宙飛行士のようで、口元も見えない。それに、彼らの文化では(従来の防護服の)白い色は葬式を連想させるので、これも恐れられる理由になる」と、ジョンズ・ホプキンズ大学の研究開発チームのひとりであるユーセフ・ヤズディは説明する。

以前のニュースを見た記憶によれば、エボラ出血熱に感染の疑いがある人も防護服を着た医療従事者を恐れて「自分はエボラ出血熱ではない」と偽り逃げていました。

それは、医療従事者の防護服から「死」を連想されるというのもあったのかもしれません。

今回の防護服のデザイン変更によって、医療従事者がより安全に治療をすることができるようになり、また、患者も安心して治療が受けられるようになることを望みます。

VIDEO

【関連記事】

by starmanseries (画像:Creative Commons)

肥満でも4人に1人は健康、米ファストフード実験で検証

(2015/1/4、AFP)

米ミズーリ(Missouri)州セントルイス(St Louis)にあるワシントン大学医学部(Washington University School of Medicine)のチームが主導したこの研究では、被験者に1日当たりの食事量を1000キロカロリーずつ増やすことを推奨。主にファストフードを頻繁に食べるという方法で、体重の6%増加を目指してもらった。

すると、インスリン抵抗性や高コレステロール、高血圧、脂肪肝といった肥満に伴う症状が実験開始時にみられなかった人たちは、実験後に体重が約7キロ増加したものの、これらの代謝性合併症を新たに発症することはなかった。

一方、実験前から代謝性合併症があった人たちは、体重の増加に伴いこれらの症状が悪化した。

今回の実験でわかったことは、肥満の人でも病気になりやすい人となりにくい人がいるということです。

例えば、代謝異常のある人は体重の増加に伴い肝臓に脂肪が蓄積しやすいが、代謝に問題の少ない人は体重が増えても肝臓に脂肪が蓄積しないことが明らかになったという。

ただ、この実験を逆の視点から見れば、代謝異常のある人は、体重の増加に伴い、インスリン抵抗性 や高コレステロール 、高血圧 、脂肪肝 といった肥満 に伴う症状が悪化するということを示しています。

単純に肥満だからといって不健康とは限らないということですが、4人に3人は太れば太るほど不健康になるわけですから、やはり注意が必要ですね。

by Nicolas Alejandro (画像:Creative Commons)

駒大まさかの4位 5区馬場が低体温症に

(2015/1/2、日刊スポーツ)

しかし、芦ノ湖へ向けた山登りで、箱根の山の寒さに馬場が低体温症(大八木監督)を発症。

駒沢大学の選手が5区山登りで低体温症(監督談)のような症状を発症したそうです。

その日の箱根は前日から雪が降り、朝から冷え込んでいたそうで、汗をかいたところに、山登りで身体が冷えたことによって、低体温症のような症状を発症したと考えられるそうです。

映像を見ましたが無事でよかったと思えるほどの様子でした。

【関連ワード】

投稿ナビゲーション

このブログは、 テレビやニュースの健康情報を “ばあちゃんの台所レベル”まで落とし込み、 実際の料理と生活にどう使うかをまとめた記録です。