by Sean Hagen(画像:Creative Commons)

座ったままでパソコン作業を長年続けているとやっぱり姿勢がどうも悪くなっている気がします。

そこで、長時間椅子に座ったままだとあまり健康に良くないという記事を多く見つけました。

このブログでも長時間イスに座っているのは、健康に良くないらしいについて取り上げました。

立ったまま机に向うと快適!

(2011/1/23,LifeHacker)

なぜ、立ち机を使うんですか?

理由は2つあります。1つはカロリー消費が大きいから。もう1つは姿勢がよくなるからです。座って仕事をしていると、人間工学に基づいた高価な椅子でも、前かがみの姿勢になってしまい、呼吸が浅くなりがちです。立って作業をすると、肘から手首にかけて、体が机に対して90度になり、肩がしっかり後ろへいき、背骨がちゃんと伸びて胸が開きます。最初の段階の足の痛みや太ももの筋肉痛を除けば、とてもいい気分です。

ダイエットの観点からみると、ちょこちょこ動くことがダイエットに効果的だということがわかっています。

カロリー消費を増やすためにも、長時間座るよりも立ったままの方が何かしら動くようになり、ダイエットに効果的だと思います。

もうひとつは、姿勢です。

長時間椅子に座ると、前かがみの姿勢になります。

前かがみの姿勢になると、内臓の位置が本来あるべきところとはズレている気がします。(これはあくまで自分の実感です。)

記事の中では、呼吸が浅くなりがちとも書かれています。(自分ではわかりませんがそうなのかもしれません。)

立ち机のデメリットとしては、足が痛くなるということがあります。

その解消法としては、記事の中では、以下のような解消法が取り上げられていました。

何を履けば良いですか?

私は普通のランニングシューズを履いています。サポートがしっかりしていて快適です。時々裸足にもなりますが、そんなに長くはできません。

やわらかいマットの上に乗っていますか?

まだです。しかし、グニャグニャしたマットは注文しました。台所用の100ドルもするマットではなく、25ドルのレジや工場で使われるようなマットです。

ただ立ったままの姿勢も慣れの問題でしょうし、疲れてきたら椅子に座って休むというのをリズムにすればいいと思います。

■下肢静脈瘤|立ち続けていることへの健康への悪影響

あともう一つ、立ち続けていることへの健康への悪影響として、こうしたことも取り上げられていました。

何人かに、立ちすぎていると静脈瘤などに影響があるのでは? と心配されました。何事もやりすぎはよくないので、ずっと立ち続けているのではなく、立ったり、座ったり、歩いたり、ストレッチをしたりしています。

下肢静脈瘤の話 – ゼリア新薬

下肢(ふくらはぎ、すねなど)に、血管がポコポコ膨れていたり、浮き出て見えるようなことはありませんか?

これを下肢静脈瘤と呼びます。

下肢静脈瘤は、血液の逆流を防ぐ静脈の弁が正しく閉じなくなり、血液が逆流することによって起こる病気です。

下肢静脈瘤は、立ち仕事をしている方(美容師・調理師・店員さん)に多い病気です。

何事もやり過ぎはよくないので、約1時間おきに休むようにするなどしたいですね。

■下肢静脈瘤の予防

下肢静脈瘤の話 – ゼリア新薬

長時間の連続した立ち仕事などは避け、1時間に5から10分は、脚を心臓より高くして休憩しましょう。休息がとれない方は、足踏みをしたり、歩きまわってください。筋肉のポンプ作用で血液の流れが良くなります。

ささいなかき傷・虫さされなどが、色素沈着・下腿潰瘍の原因となります。静脈瘤のある足は清潔にし、外傷を防ぎましょう。

むくみ解消方法(食べ物・ツボ・マッサージ)|手と足のむくみの原因によれば、医療用弾性ストッキングは、足に適度な圧力を加えて余分な血液がたまることを予防し、足の深部にある静脈への流れを助けます。

医療用弾性ストッキングで、足に適度な圧力を加えて余分な血液がたまることを予防し、足の深部にある静脈への流れを助けます。

選ぶ時のポイントは「血行を促進」「段階着圧設計」と記載されているものを選ぶことです。

【関連記事】

【追記(2011/10/11)】

知的生産ワークアウト(著・奥野宣之)に立ち机について書かれていました。

立ち机は日本ではほとんど見かけないけれど、海外ではよく知られた存在です。

ゲーテやトルストイ、ヘミングウェイといった作家も使っていたし、近年では米国のラムズフェルド元国務長官が執務をすべて立ち机で行なっていることを新聞で知りました。

P.S.

定期的に運動していれば、「座る」と「立つ」に健康リスクへの差はない!?によれば、重要なことは、座ることと立つことを比べるのではなく、日常生活の運動を増やすことにあります。

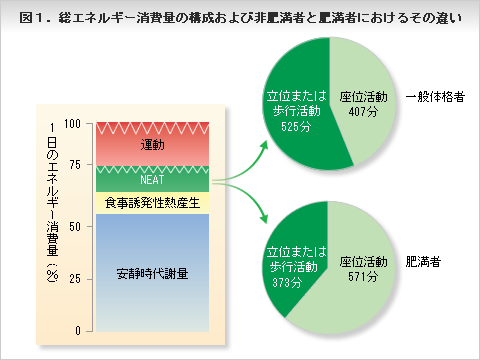

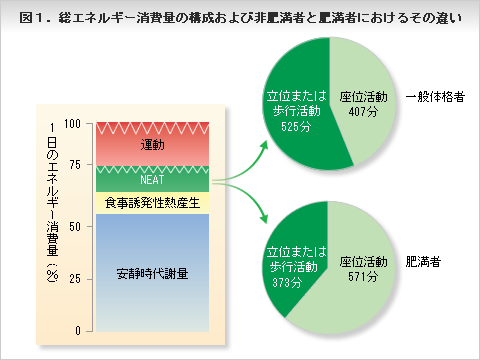

ニートをしないから太る?!(森谷敏夫)|たけしのニッポンのミカタ 1月28日

今、世界各国の研究者から注目されている「ニート」とは、“ノン・エクササイズ・アクティビティ・サーモジェネシス”の頭文字を取った言葉で、日本では「非運動性熱産生」、つまり日常生活でエネルギーを消費する運動以外の身体運動のこと。実は“ニート”は、人間の1日のカロリー消費の約4割を占めるという。

家事をすると肥満予防につながる?

身体活動とエネルギー代謝 – e-ヘルスネット

近年、家事などの日常生活活動が該当する、非運動性身体活動によるエネルギー消費、別名NEAT(non-exercise activity thermogenesis)と肥満との関連が注目されています。

Levine et al., は、肥満者と非肥満者を比べると、非肥満者は歩行なども含めた立位による活動時間が、平均で1日約150分も少なかったと報告しました(図1)。

つまり、なるべく座位活動を減らして、家事などの日常生活活動を積極的に行なうことも、肥満予防のキーポイントといえます。

出典:Ravussin E. A NEAT Way to Control Weight- Science, 530-531, 307, 2005

このページによれば、肥満の人とそうでない人を比較すると、肥満の人は、立位または歩行活動が平均で1日約150分も少なかったそうです。

少しでもじっとしている時間を減らして、体を動かしましょう。

【関連記事】

糖尿病関連ワード

糖尿病関連ワード