> 健康・美容チェック > 糖尿病 > 血糖値 > 血糖値高い糖尿病患者ほど心不全に|国立循環器病研究センター

■血糖値高い糖尿病患者ほど心不全に

by fractured-fairytales(画像:Creative Commons)

(2014/4/22、日本経済新聞)

国立循環器病研究センターによれば、血糖値が高い糖尿病患者ほど心不全で入院する割合が多いということから、血糖値と心不全には関係があることがわかったそうです。

<糖尿病患者の心不全発症頻度を調査> 糖尿病管理が心不全にも影響

(22014/4/21、国立循環器病研究センター)

(表1)HbA1cが8.4%以上の糖尿病管理が極めて不良の群ではそれ以下の群に比較して心不全入院が多かった。

<中略>

(表3)さらに、心筋梗塞の既往のある方とない患者で、より詳細にHbA1c値を分けて解析したところ、心筋梗塞の既往がある患者では、HbA1cが 8%以上と6.9%以下で心不全の危険性が高まる傾向にあった。他方、もともと心筋梗塞の既往のない患者では、HbA1cが低い方が心不全が少ない傾向を認めた。

「HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)」は、赤血球に含まれるヘモグロビンにブドウ糖が結びついたもので、赤血球の寿命が長いため、過去1~2カ月の血糖状態を把握できます。

HbA1cが8.4%以上のグループでは心不全入院が多かったそうです。

また、心筋梗塞の持病をもともと持っている患者では、HbA1cが 8%以上と6.9%以下で心不全の危険性が高まる傾向にあり、心筋梗塞の持病をもともと持っていない患者では、HbA1cが低い方が心不全が少ない傾向がわかったそうです。

低血糖でも脳梗塞リスクがある?|ヘモグロビンA1cが低くても脳梗塞や心筋梗塞のリスクが上がる|国立がん研究センターによれば、HbA1cが6・5%以上の人は、5・0~5・4%の人に比べ、心血管疾患になるリスクが1・8倍で、5%未満の低い人でもリスクが1・5倍という結果が出ていました。

参考画像:ヘモグロビンA1c (HbA1c)と心血管疾患リスクとの関連について|多目的コホート研究|国立がん研究センター|スクリーンショット

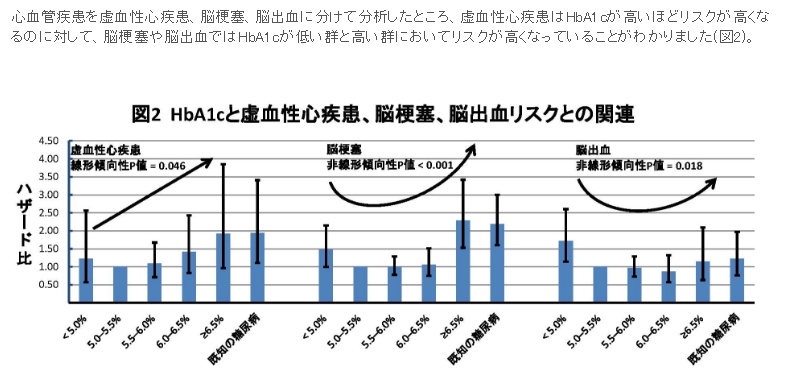

心血管疾患を虚血性心疾患、脳梗塞、脳出血に分けて分析したところ、虚血性心疾患はHbA1cが高いほどリスクが高くなるのに対して、脳梗塞や脳出血ではHbA1cが低い群と高い群においてリスクが高くなっていることがわかりました(図2)。

虚血性心疾患はHbA1cが高くなるほどリスクが高くなっており、脳梗塞や脳出血ではHbA1cが高い場合だけでなく低い場合においてリスクが高くなっています。

■まとめ

今回の研究結果から分かったことは次の通り。

1.血糖値(HbA1c)が高い糖尿病患者ほどが心不全で入院する割合が高い。

2.心筋梗塞の持病をもともと持っていない患者では、HbA1cが低い方が心不全が少ない傾向がある。

3.心筋梗塞の持病をもともと持っている患者では、HbA1cが 8%以上と6.9%以下で心不全の危険性が高まる傾向にある。

血糖値が高い人は心不全で入院する割合が高くなるため、食事や運動などで血糖値をコントロールすることが、糖尿病の状態を少しでも改善することにつながるだけではなく、心臓の病気の予防にもつながると考えられます。

ただ、心筋梗塞の持病をもともと持っている患者の場合は、血糖値が低くても心不全の危険性が高まる傾向があるため、ほかの要因がかかわっていることも考えられます。

→ 血糖値とは|血糖値を下げる食品・正常値・空腹時血糖値・食後血糖値 について詳しくはこちら

→ 糖尿病の症状・初期症状 について詳しくはこちら

【心不全 関連記事】

続きを読む 血糖値高い糖尿病患者ほど心不全に|国立循環器病研究センター