日本人間ドック学会と健康保険組合連合会は、健康な人であっても、性別や年齢によっても基準値を超えてしまうことがあり、現在使われている基準値は厳しすぎるとの研究結果をまとめました。

現在の健康診断に使われている基準値とはどのようになっているのでしょうか?

【目次】

- 2018年4月1日より日本人間ドック学会の判定区分表が一部改訂

- 健康診断の新たな基準値(血圧・BMI・肝機能・総コレステロール・LDLコレステロール)とは?|健診基準値が厳しすぎて健康な人でも上限超えてしまう!?

- 現行の判断値と新しい基準値の比較

■2018年4月1日より日本人間ドック学会の判定区分表が一部改訂

【追記(2017/12/26)】

2018年4月1日より日本人間ドック学会で定める基本検査項目表及び判定区分表が一部改訂されるそうです。

判定区分表2018年4月1日改定版|日本人間ドック学会

詳しくはご覧いただくとして、A異常なしについての数値の項目を紹介させていただきます。

BMI 18.5-24.9

腹囲(男性)84.9cm以下 (女性)89.9以下

収縮期血圧 129以下

拡張期血圧 84以下

心拍数(仰臥位)45-85

呼吸機能(スパイロメトリー)一秒率(%)70.0以上 %一秒量80.0以上(一秒率70.0%以上) %肺活量(%) 80.0以上

総たんぱく(g/dL)6.5-7.9

アルブミン(g/dL)3.9以上

クレアチン(mg/dL)(男性)1.00以下(女性)0.70以下

eGFR 60.0以上

尿酸(mg/dL)2.1-7.0

HDLコレステロール(mg/dL)40以上

nonHDLコレステロール(mg/dL)90-149

LDLコレステロール(mg/dL)60-119

中性脂肪(mg/dL)30-149

AST(GOT)(U/L)30以下

ALT(GPT)(U/L)30以下

γGTP(U/L)50以下

■健康診断の新たな基準値(血圧・BMI・肝機能・総コレステロール・LDLコレステロール)とは?|健診基準値が厳しすぎて健康な人でも上限超えてしまう!?

by Clever Cupcakes(画像:Creative Commons)

健診基準値、厳しすぎる…健康な人でも上限超え

(2014/4/4、読売新聞)

その結果、例えば最大血圧は、解析したデータの上限は男女とも147で、学会が定めた基準値129を上回っていた。一方、中性脂肪は女性の場合、基準値(30~149)の範囲に収まっていたが、男性は上限が大幅に上回り、男女差が見られた。

また、悪玉と言われるLDLコレステロールや、糖尿病の診断に使われるヘモグロビンA1c(エーワンシー)は、男女とも上限値が基準値を上回った。

いずれの項目も、男性では年齢による差はなかったが、女性は年齢が上がるにつれて数値も高くなった。

日本人間ドック学会と健康保険組合連合会は、健康な人であっても、性別や年齢によっても基準値を超えてしまうことがあり、現在使われている基準値は厳しすぎるとの研究結果をまとめました。

健診を受けることで健康かどうかをわかりやすくするための基準値を設けるというのは重要だと思いますが、現在の検診の状況というのは、本末転倒であって、健診を受けることで、健康な人が不安になってしまい、健康を損ねてしまうという状況を生み出しています。

総合的に判断できるように何らかの方法を考える必要があるのではないでしょうか。

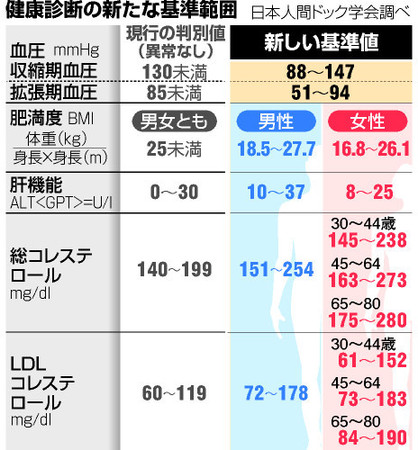

■現行の判断値と新しい基準値の比較

【追記(2014/4/7)】

「健康」基準、緩めます 血圧・肥満度など、学会見直し

(2014/4/5、朝日新聞デジタル)

参考画像:朝日新聞デジタル

■現行の判断値

収縮期血圧 130mmHg未満

拡張期血圧 85mmHg未満

肥満(BMI値) 25未満(男女とも)

肝機能(ALT<GPT>) 0-30

総コレステロール 140-199

LDLコレステロール 60-119

■新しい基準値

収縮期血圧 88-147mmHg

拡張期血圧 51-94mmHg

肥満(BMI値) 男性18.5-27.7 女性16.8-26.1

肝機能(ALT<GPT>) 男性10-37 女性8-25

総コレステロール 男性151-254 女性(30-44歳)145-238 女性(45-64歳)163-273 女性(65-80歳)175-280

LDLコレステロール 男性72-178 女性(30-44歳)61-152 女性(45-64歳)73-183 女性(65-80歳)84-190

健康診断の新たな基準範囲が発表されました。

肝機能は、男性が緩和されているのに対して、女性は少し厳しくなっています。

理由としては、アルコールを分解する肝臓の大きさも男性より小さいため肝障害のリスクが高いからと考えられます。

→ 脂肪肝 について詳しくはこちら

→ 肝臓 について詳しくはこちら

→ 肝臓の病気 について詳しくはこちら

→ → NASH(非アルコール性脂肪性肝炎) について詳しくはこちら

【関連記事】

- 女性は飲酒量が男性と同じでも、肝臓は先に悪化する

- 女性は男性より肝臓へのリスクなどアルコールの影響を受けやすい。

- 男性より若い女性の方が「肝臓を酷使」している!?

- 9割の女性が疲れている!?肝臓が疲れているのかも?

- 女性のダイエットは肝臓を大切に

- 女性が危ない!脂肪肝|あさイチ 9月10日

- 肝臓が悪いと肌荒れをする?

総コレステロール・LDLコレステロールは、男性女性ともに基準値が大幅に緩和されており、女性の場合は、年齢で三段階設けられています。

→ コレステロール について詳しくはこちら

→ 悪玉コレステロール について詳しくはこちら

【関連記事】

続きを読む 健康診断の新たな基準値(血圧・BMI・肝機能・総コレステロール・LDLコレステロール)とは?|健診基準値が厳しすぎて健康な人でも上限超えてしまう!?|2017-2018