> 健康・美容チェック > 中性脂肪 > 中性脂肪の減らし方(食事・運動・サプリメント) > 食物繊維の多い食品 > イヌリン > 【たけしの家庭の医学】キクイモが中性脂肪を減らす食材!イヌリンを含む野菜ランキングベスト5!

【目次】

- 【復習編】【たけしの家庭の医学】「キクイモ」が中性脂肪を減らす食材!

- キクイモ以外でなおかつお手ごろな価格の野菜でイヌリン量が多い野菜ランキングベスト5

- 【予習編】【たけしの家庭の医学】中性脂肪を減らす食材は「イヌリン」を含む徳島県美馬産の「キクイモ」

■【復習編】【たけしの家庭の医学】「キクイモ」が中性脂肪を減らす食材!

2018年2月6日放送の「たけしの家庭の医学」のテーマは『中性脂肪を減らす食材』でした。

健康診断などの血液検査の項目の中で、「空腹時血糖」「LDLコレステロール」「中性脂肪」の3つは血管にダメージを与える三大要因であり、最悪の場合「心筋梗塞」や「脳梗塞」を発症する可能性があります。

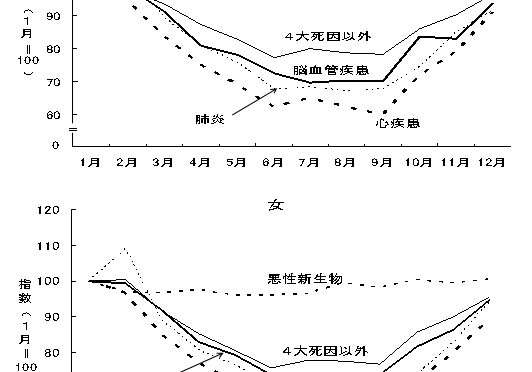

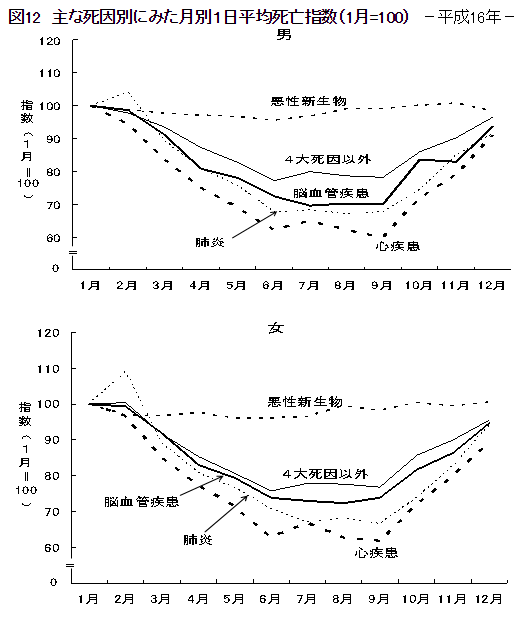

参考画像:死亡月別にみた心疾患-脳血管疾患死亡|厚生労働省

冬(1月・2月)は心筋梗塞・脳梗塞が起こりやすい季節!?で紹介した厚生労働省のデータを参考に月別の死亡者数を比較すると、心筋梗塞などの心疾患、脳卒中・脳梗塞などの脳血管疾患による死亡は冬(1月・2月)に多く、春になるにつれて徐々に減っていき、夏は少なく、9月から次第に冬にかけて増加していることがわかります。

つまり、1月・2月は心筋梗塞・脳梗塞にとって最も気をつけたい時期なのです。

東邦大学医療センター大森病院の弘世貴久先生によれば、「空腹時血糖」「LDLコレステロール」「中性脂肪」の3つの中でも、特に気をつけてほしいのが「中性脂肪」なのだそうで、中性脂肪の数値が高い患者の多くが薬だけでは改善が難しいのだそうです。

中性脂肪が増える原因は、炭水化物や甘いものなどの糖質の摂り過ぎです。

糖質はエネルギー源である一方、加齢で筋肉量が低下することによってエネルギーが余ってしまった結果、中性脂肪として血液中に溢れてしまいます。

そうなると、脂肪肝になったり、心筋梗塞の原因となってしまいます。

中性脂肪の最大の難点は「体にたまりやすく、減らしにくい」こと。

番組では、減らしにくい「中性脂肪」を効率良く減らす方法を調べたところ、徳島県美馬市脇町に行き着いたそうです。

50~80代15名のうち、11名が中性脂肪が基準値より低く、基準値内だった人に共通していたのが「キクイモを食べている」ことでした。

by allispossible.org.uk(画像:Creative Commons)

「キクイモ」はキク科の野菜でゴボウなどの仲間です。

弘世貴久先生によれば、キクイモに含まれる水溶性食物繊維の「イヌリン」が中性脂肪を減らす効果をもたらしているそうです。

イヌリンとはどういうものなのでしょうか?

実験ではイヌリンが水分と混ざるとゼリー状のようになったのですが、小腸でもこのことと同様なことが起こると考えられ、つまり、イヌリンが体内に入り、小腸で糖を包み込むと、栄養を吸収する穴がある小腸で吸収されず、血管の中に移動することがなくなり、つまり大量の糖であふれることがなくなります。

また、小腸に残っている糖はゆっくりと吸収され、大腸へ運ばれたイヌリンは腸内細菌の善玉菌だけのエサとなり、乳酸菌やビフィズス菌などの善玉菌が増えていきます。

→ イヌリンとは|イヌリンの効果・効能|イヌリンの多い食品・食べ物 について詳しくはこちら

■キクイモ以外でなおかつお手ごろな価格の野菜でイヌリン量が多い野菜ランキングベスト5

★キクイモ 18g/100g

第1位 にんにく 12.5g

第2位 ごぼう 5.4g

第3位 玉ねぎ 4.3g

第4位 アスパラガス 2.5g

第5位 レンコン・かぼちゃ・山芋 0.1g

イヌリンの目標摂取量は1日10g。

→ 中性脂肪の減らし方(食事・運動・サプリメント) について詳しくはこちら

→ イヌリンを含む「菊芋(キクイモ)」のサプリメントにはどんなものがあるの? について詳しくはこちら

菊いも茶(3g×10パック)【長崎県産有機菊芋使用】【機能性表示食品(血糖値の上昇を抑える)】【送料無料】【産直便】 2,435円(税込)

■【予習編】【たけしの家庭の医学】中性脂肪を減らす食材は「イヌリン」を含む徳島県美馬産の「キクイモ」

2018年2月6日放送の「たけしの家庭の医学」のテーマは『中性脂肪を減らす食材』です。

果たして、今回紹介される食材はどんな食品なのでしょうか?

番組予告から考えてみたいと思います。

徳島県に、中性脂肪を効率よく減らしている街があった!その秘密は…『○○イモ』!?

徳島県で有名なイモといえば「鳴門金時(サツマイモ)」を想像しましたが、そんな単純なのでしょうか?

もう少し細かく見てみましょう。

○○イモに含まれる「イヌリン」という成分が中性脂肪を減らす?「イヌリン」を豊富に含む他の野菜もご紹介!

「イヌリン」といえば、イヌリン(食物繊維)を摂って糖尿病改善|イヌリンを含む食品・食べ物|#ためしてガッテン(#NHK)で紹介した慶應義塾大学の伊藤裕先生によれば、血糖値を下げる腸内細菌を元気にするためには、善玉菌の餌となる水溶性食物繊維「イヌリン」を与えてやる必要があるということで紹介した水溶性食物繊維です。

【#たけしの家庭の医学】食後高脂血症・隠れ中性脂肪を改善し動脈硬化を予防する方法(水溶性食物繊維&運動)では、動脈硬化の原因の一つとして食後高脂血症(空腹時にコレステロール値や中性脂肪値が正常でも、食後の値が下がりにくいもの)があり、水溶性食物繊維を食事の最初に食べておくと、中性脂肪の急上昇を防ぐことができると紹介しました。

誰しも食後は中性脂肪が増えます。

しかし、人によっては食後の中性脂肪値やコレステロール値が下がりにくくなることがあります。

中性脂肪が増えると、中性脂肪を分解する「リポ蛋白リパーゼ」という酵素が分泌され、中性脂肪が分解されます。

しかし、何らかの原因でリポ蛋白リパーゼの働きが弱まると、中性脂肪を分解することができずに、中性脂肪の基準値をオーバーしてしまうことがあるのです。

水溶性食物繊維は、腸に入るとゲル状に変化し、腸の内壁に付いて、脂肪分などの吸収を抑える効果があるそうです。

また、中性脂肪を分解するリポ蛋白リパーゼの働きを活性化してくれるそうです。

→ 食物繊維の多い食品 について詳しくこちら

つまり、今回は「イヌリン」が重要なポイントであり、水溶性食物繊維「イヌリン」を豊富に含む食材がポイントということになります。

そこで、さらに調べてみると、水溶性食物繊維「イヌリン」を豊富に含んだ徳島県美馬産菊芋を発見しました。

(2016/2/4、徳島県)

塊茎にはデンプンを含まず、水溶性食物繊維「イヌリン」が豊富に含まれています。

栄養成分表示 キクイモ可食部100g当たり

エネルギー35kcal

たんぱく質 1.9g 脂質 0.2g 糖質 13.1g

食物繊維 2.0g ナトリウム 2mg

(日本食品標準成分表2010による目安値)

菊芋には水溶性食物繊維「イヌリン」が豊富に含まれているとあります。

今回紹介したページでは、キクイモのこうじ漬けやキクイモ入りちらし寿司、キクイモのきんぴら、ポトフなどのレシピが紹介されている他、キクイモに含まれるイヌリンは水溶性であるため料理に利用する際には汁ごと召し上がった方がいいというアドバイスもされています。

→ 中性脂肪の減らし方(食事・運動・サプリメント) について詳しくはこちら

→ 中性脂肪とは・数値(正常値)・高い原因・下げる(減らす) について詳しくはこちら

「本記事は医療行為の代替ではなく、テレビ・論文・公的資料を一般の生活者向けに噛み砕いたものです」

この街を初めて訪れた方へ

この記事は、例えるなら「ばあちゃんの料理教室(ハクライドウ)」という街の中の「ひとつの家」です。

この街には、生活・料理・健康についての記事が、

同じ考え方のもとで並んでいます。

ここまで書いてきた内容は、

単発の健康情報やレシピの話ではありません。

この街では、

「何を食べるか」よりも

「どうやって暮らしの中で調整してきたか」を大切にしています。

もし、

なぜこういう考え方になるのか

他の記事はどんな視点で書かれているのか

この話が、全体の中でどこに位置づくのか

が少しでも気になったら、

この街の歩き方をまとめたページがあります。

▶ はじめての方は

👉 この街の歩き方ガイドから全体を見渡すのがおすすめです。

▶ この街の地図を見る(全体像を把握したい方へ)

※ 無理に読まなくて大丈夫です。

気になったときに、いつでも戻ってきてください。

この考え方の全体像(意味のハブ)

この記事で触れた内容は、以下の概念記事の一部として位置づけられています。

▶ 料理から見る健康

この街の考え方について

この記事は、

「人の生活を、断定せず、文脈ごと残す」

という この街の憲法 に基づいて書かれています。

▶ この街の中心に置いている憲法を読む