【目次】

■9カ月ベジタリアン(菜食生活)を続けると、体にどんな異変が起こるのか?

by Gemma Billings(画像:Creative Commons)

9カ月菜食生活を続けて体に起きた異変|Yahoo!映像トピックス

カランの西田さんは2年前に、野菜しか食べないので健康にいいと期待して、肉を食べない「ベジタリアン」の食生活を送っていたそうですが、実践してみると体に異変が起きたそうです。

●代謝が落ちて太りだす

たんぱく質を摂っていないために、筋肉が落ちて代謝が落ちてしまい、太りやすくなる。

●おならが臭くなる

腸で野菜が発酵してしまい、ガスが発生する

2015年11月5日放送の「ザ!世界仰天ニュース」に出演した中谷美紀さんは、ベジタリアンが多いインドを旅行したことがきっかけで、お肉を6年間食べなかった生活を告白しました。

その生活の中で、めまいや突発性難聴になるといった身体の不調が起きたそうです。

めまいとは|めまいが起こる仕組み・めまいが起こる病気によれば、姿勢や動きに関する情報を、目(視覚)、内耳(耳の奥の三半規管)、足の裏の感覚などを通じて、脳で情報を統合し、目(眼球)、首、手足を動かし、バランスをとっていますが、この仕組みのどこかで異常があるとめまいが起こるそうです。

ベジタリアン生活によって、めまいが起きたと安易に考えるのはよくありませんが、今回は栄養不足によって起きたと仮定して考えてみたいと思います。

仮説1.貧血

めまいの原因には様々なものがあるので、はっきりとはいえませんが、可能性の一つとしては、鉄分不足による貧血が考えられます。

女性に貧血が多いのは、月経での出血・無理なダイエットや偏食が原因です。

なぜ夏場に若い女性の「隠れ貧血」が増えるの?|隠れ貧血対策によれば、隠れ貧血(『潜在性鉄欠乏症』と呼ばれる状態で、『貧血の基準にはあてはまらないけれど、このままだと貧血になるかもしれない』という状態)が特に最近の若い女性に多いのは、日々の食生活が偏向していることや、睡眠不足が慢性化していること、朝食をとらないこと、ダイエットによる食事制限などによる部分が大きいと考えられます。

仮説2.コレステロール不足

更年期障害の場合は、エストロゲン(女性ホルモン)が減少によって、脳の視床下部が混乱し、自律神経が乱れてしまい、めまい・耳鳴り・ふらつきの症状を起こしていると考えられています。

コレステロールと聞くと、「悪い」というイメージを持っている人が多いと思いますが、乳がんは女性ホルモンが原因?女性ホルモンのもとはコレステロール|#仰天ニュースによれば、コレステロールは女性ホルモンのもととなる大切な材料なのです。

女性ホルモン(エストロゲン)の材料となるのは、コレステロールなのですが、ベジタリアン生活をすることで、お肉を食べなくなったことで、コレステロールが不足し、ホルモンバランスが崩れ、自律神経が乱れてしまい、めまいを起こしたのもしれません。

サンプラザ中野くんは、1日1食をすでに20年続け、さらに、動物性食品を一切摂らない食生活を10年続けている徹底した菜食主義者なのだそうです。

2015年11月30日放送の「私の何がイケないの?」でサンプラザ中野くんがアンチエイジングドックを受けたところ、現在55歳の中野くんの血管年齢が59歳、大腿骨の骨年齢に至っては70代後半という「異常値」が出てしまいました。

なぜ、動物性食品を一切摂らない食生活をすると、血管年齢と骨年齢で異常値が出たのでしょうか。

●血管年齢が高い原因

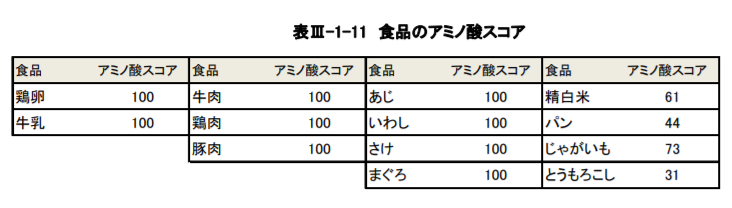

人間の体は、筋肉や内臓だけでなく、肌や髪も骨さえも、たんぱく質が主成分であり、そのたんぱく質をつくり上げているのが、20種類のアミノ酸なのです。

体をつくるために必要なアミノ酸は20種類あり、なかでも、必須アミノ酸と呼ばれる9種類は体内でつくり出すことができないため、毎日、食品から補給しなければなりません。

そのためには、肉や魚、卵、乳製品、大豆製品などの、たんぱく質を多く含む食品をとることが有効となるのですが、たんぱく質を摂取しないことによって、血管年齢が高くなったと考えられます。

●骨年齢が高い原因

【みんなの家庭の医学】骨粗しょう症予防にゴマ(カルシウム・マグネシウム・亜鉛)|10月20日によれば、骨を健康に保つには6つの栄養素が重要です。

その6つの栄養素は、次の通り。

- カルシウム

- タンパク質

- ビタミンD

- ビタミンK

- マグネシウム

- 亜鉛

サンプラザ中野くんは、このうちのビタミンDが不足しているため、骨年齢が高くなっているようです。

また、アルブミンを上げる食事|肉を食べてアルブミンを上げたグループは死亡リスクが低い!?によれば、アルブミンとヘモグロビンが不足すると、身体中に栄養と酸素が行き届かず、細胞が脆くなり、その結果、脳卒中や心筋梗塞といった血管の病を引き起こしやすくなるのです。

ヴィーガン生活を続けているうちに、体に異変が起き、体力が落ちて、疲労感が現れ、唇は青くなり、髪が抜けたり、顔にシミが出たり、月経が来なくなったそうです。

ビーガン(vegan)とは、いわゆるベジタリアン(菜食主義者)が卵や乳製品を食べるのに対し、ビーガンはそれらも一切口にせず、動物性の素材を用いた靴・衣服も身につけない、完全菜食主義者のことです。

●疲労感の原因→たんぱく質を摂取しないことでアミノ酸不足で肝臓が働きにくくなったから

肝臓には代謝機能や解毒機能があるのですが、肝臓の働きを高めるたんぱく質に含まれるアミノ酸を摂取していないことで、疲れやすくなっていると考えられます。

【関連記事】

●脱毛・シミの原因→たんぱく質を摂取しないことで、身体を作るために必要なアミノ酸が不足したから

ヴィーガンの食生活では、タンパク質を摂取しないことによって、たんぱく質に含まれるアミノ酸が不足しています。

人間の体は、筋肉や内臓だけでなく、肌や髪も骨さえも、たんぱく質が主成分であり、そのたんぱく質をつくり上げているのが、20種類のアミノ酸なのです。

体をつくるために必要なアミノ酸は20種類あり、なかでも、必須アミノ酸と呼ばれる9種類は体内でつくり出すことができないため、毎日、食品から補給しなければなりません。

そのためには、肉や魚、卵、乳製品、大豆製品などの、たんぱく質を多く含む食品をとることが有効となるのですが、たんぱく質を摂取しないことによって、髪が抜けたり、肌のターンオーバーの働きが機能しなくなったと考えられます。

●生理不順(月経不順)の原因→鉄分不足

生理不順(月経不順)によれば、偏った食生活によるミネラル・ビタミンの不足が、冷え、低体温、生理不順、貧血などを引き起こす重要な原因になっています。

ナタリー・ポートマンがビーガンダイエットをやめるきっかけとなったのは、妊娠でした。

「私は妊娠をしてからベジタリアンな生活に戻しているの、それはただ私が自分の体が欲しているものは食べた方が良いと感じたからなの。

もし卵が食べられなかったら普通のパン屋さんに行ってもパンやクッキーが食べられないのよ」

<中略>

私が思うにビーガンダイエットをしていると鉄分が不十分である可能性があるから、サプリメントを取るなどして自分の健康状態に気をつける必要があると思うの

若い女性の中には貧血が原因で生理不順になっている場合も多いです。

→ 貧血に良い食べ物・食事 について詳しくはこちら

ナタリー・ポートマンさんが指摘によれば、ヴィーガンの食生活だと鉄分が不足することによって鉄欠乏性貧血となり、月経不順になっていると考えられます。

→ 鉄分|鉄分の多い食品・鉄分不足からくる症状 についてはこちら

●月経不順の原因→コレステロール不足による女性ホルモンの分泌が減少

女性ホルモン(エストロゲン)の原材料はお肉などに含まれるコレステロールなのですが、ヴィーガンの食生活ではたんぱく質を摂取しないので、そのことも月経不順にかかわっているものと思われます。

■たんぱく質を摂取することの重要性

今回の記事からわかることは、たんぱく質を摂取することの重要性です。

健康的にやせるには「たんぱく質」が欠かせない!によれば、たんぱく質が不足すると、以下のようなことが起こることが考えられます。

- 筋肉のもととなるたんぱく質が不足することで、筋肉量が減少し、代謝が落ち、太りやすい体になる。

- たんぱく質が不足することで、体の熱のもととなる筋肉量が減少すると、冷えやすい体になる。(低体温・冷え性)

- アミノ酸が多い良質のタンパク質は肝臓などの内臓の再生・修復に役立っているのですが、そうした体を作るもととなるたんぱく質が不足すると、肌荒れなどを起こす原因となる。

低栄養の原因はアルブミン不足|ためしてガッテン(NHK) 4月28日によれば、たんぱく質が不足すると次のようなことが起こります。

- 赤血球の材料が少ない→「貧血」

- 血管を作る材料が少ない→「脳出血」

- 免疫細胞を作る材料が少ない→「肺炎」「結核」

- 筋肉を作る材料が少ない→「転倒」→「骨折」

ベジタリアンとはいかないまでも、若い女性の中では、たんぱく質が不足している食生活をしている人がいます。

ぜひたんぱく質を忘れないように摂取するようにしてください。

→ 血管年齢を若くする方法|血管年齢を下げるために効果的な食べ物・運動 について詳しくはこちら

【たんぱく質関連記事】

続きを読む 9カ月ベジタリアン(菜食生活)を続けると、体にどんな異変が起こるのか? →

.png)