by Jun OHWADA(画像:Creative Commons)

(2012/6/28、東京ウォーカー)

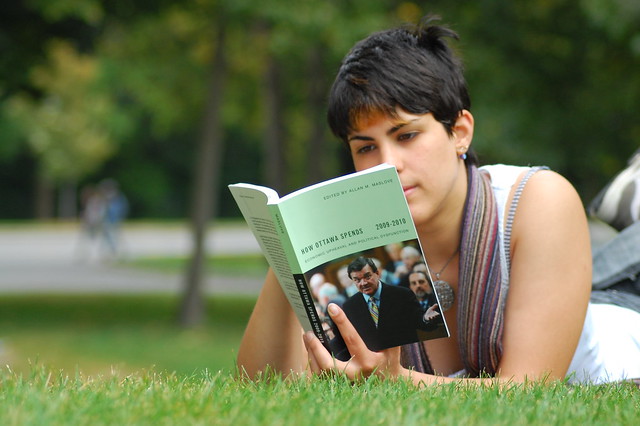

総合探偵社MRは、現在、職場不倫中の未婚女性20歳から39歳の200人を対象に、職場不倫についてのアンケート調査を実施。その中で、どういったきっかけで不倫が始まったかを尋ねたところ、76人の女性が「飲み会や食事会など」と回答。飲み会や食事会で意気投合し、そのまま不倫へ発展している人が多いことが分かった。

職場不倫をしている女性の7割以上が「飲み会や食事会」がきっかけだったそうです。

お酒を飲むことで理性がゆるくなったり、食事をしながら話を聞くと説得されやすいということが関係するのかもしれません。

■物を噛みながら話を聞くと説得され易い!?

グミ・ピーナッツなど咀嚼が必要な固い物を口に入れている時に説得され易い。

食事の接待は説得され易い→交渉には有効的

アメリカの調査によれば、咀嚼の硬さを調べると、柔らかい物よりピーナッツのようなカリッカリッとするような固いもの。

■不倫したきっかけ

不倫したきっかけを詳しく見てみると、「一緒に仕事をしているうちに仲良くなった」(44人)という“社内恋愛”パターンや、「仕事の相談」(16人)など、仕事の目標や悩みを共有していくうちに同僚が恋愛対象へと変わっていくことも。さらに、「残業中に声を掛けられて」や「休憩時間に2人きりになって」といった“突発事故”から次第に距離を縮めていくパターンもあるようだ。

仕事をしている内に仲良くなったり、仕事の目標や悩みを共有することで同僚から恋愛対象になったりすることがきっかけとなっているようです。

【関連記事】

浮気相手・不倫相手との出会いの場所は、職場関係が多いようです。

約3,000人の人妻から見る“浮気妻の特徴”は、結婚して5年以内の30代、3歳以下の娘が1人というママだという。

職業では教師や専業主婦、医療関係者の女性が目立つらしい。