2026年1月10日放送のTBS系『熱狂マニアさん!』に出演したたんぽぽの川村エミコ(46)さんは「腸活鍋ダイエットマニアなら10日間で何キロ減らせる?」企画で、体重71.4kg→10日後67.3kgでマイナス4.1kg減、ウエストも95.0cm→87.7cmで7.3cm減に成功しました。

■主な腸活鍋のレシピ・バリエーション

番組では複数のマニア直伝鍋が登場し、視聴者の間で特に話題になったものをピックアップ

豆乳鍋:豆乳をベースにした発酵系。腸活に最適とされ、満足感が高い。

腸二郎(ラーメン二郎風):野菜や発酵調味料を大量投入したガッツリ系だが低カロリー調整。

トリプル発酵鍋:複数の発酵食品(味噌・ヨーグルトなど)を組み合わせ。

無水トマト鍋:トマト缶を活用した水分控えめ鍋。

その他:ヨーグルト鍋、アロマ鍋(レモン風味)、チーズフォンデュ風、アヒージョ風など、多彩な味で飽きにくい工夫がされている。

朝食例として、大豆ミート・トマト缶・きのこ類・豆腐・野菜・チーズなどをコンソメ味で煮込んだ腸活鍋も紹介されていました。

■腸活鍋へのSNSの反応

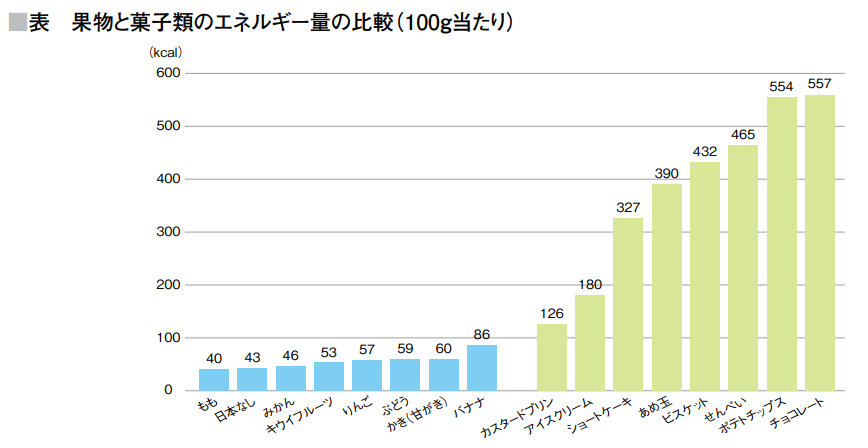

●腸活というよりもカロリー制限(1日約1000kcal程度に抑えられる)によってやせたのでは?

●ポジティブな反応としては、「美味しそう!やってみたい」「豆乳買わなきゃ」といったビジュアルや味のバリエーションに惹かれて挑戦意欲が湧いた人が多いようです。

■【家庭料理の視点から】

10日間のダイエットでマイナス4.1kgというのは食物繊維や発酵食品を一緒に食べることで、便秘改善やむくみ解消による効果が大きいと思います。

【補足1】

【#金スマ】腸活・便秘解消7つのメソッド(便秘外来小林弘幸先生)|便秘の女性芸能人

便秘解消に良い食品として紹介していたのは、発酵食品や水溶性食物繊維。

→ 乳酸菌の多い食品 について詳しくはこちら

→ 食物繊維の多い食品|水溶性食物繊維・不溶性食物繊維 について詳しくはこちら

【補足2】

【腸活】「短鎖脂肪酸」を増やす「発酵性食物繊維」を多く含まれる食べ物/NHK「あさイチ」

短鎖脂肪酸が増えると次のような効果があるそうです。

〇脂肪が燃えるので、やせ体質になる

〇免疫の暴走を抑えるので、アレルギー改善

〇ほうれい線などのシワを薄くする

〇自律神経が整い、ストレスが減り、疲れにくい体になる

短鎖脂肪酸を増やすためには「発酵性食物繊維」が多く含まれる食べ物をとることが大事。

※正確に言えば、発酵性食物繊維を摂り、腸内細菌が別の物質に変え、その物質を食べた腸内細菌(ビフィズス菌など)が「短鎖脂肪酸」を生み出してくれるそうです。

【補足3】

【世界一受けたい授業】痩せないのは腸内の”デブ菌”が原因!?

ダイエットしても痩せない原因として、腸内には「フィルミクテス門」という菌が原因になっていることがあるそうで、この菌には糖や脂肪をため込む性質があり、この菌の割合が多くなると太りやすい体になってしまうそうです。

やせない原因は腸にあった!?やせ型腸内細菌と肥満型腸内細菌|腸サビ|#世界一受けたい授業

ダイエットしてもなかなかやせない人や、あまり食べないにもかかわらず太っている人は、その原因が腸にあるかもしれないそうです。

辨野 義己先生によれば、腸内細菌の中に「肥満型腸内細菌」と「やせ型腸内細菌」がいることが分かってきたそうです。

肥満型腸内細菌とヤセ型腸内細菌は両方とも誰もが持っており、同じものを食べていても、肥満型腸内細菌が多い場合は、栄養の吸収をどんどん促進させて肥満になってしまうのだそうです。

ヤセ型腸内細菌を多く持っている人は太りにくい体質ということになります。

米ワシントン大学の研究によると、肥満型腸内細菌を与えたマウスとやせ型腸内細菌を与えたマウスを同じエサで育てた実験で、肥満型腸内細菌を与えたマウスは体脂肪が47%も増えたのに対し、やせ型腸内細菌を与えたマウスは27%しか増えなかったという結果になったそうです。

アメリカ人には肥満型腸内細菌を持つ人が多いと言われており、日本人にはヤセ型腸内細菌を持つ人が多いと言われています。

それは和食や食物繊維の多い野菜をよく食べているため、肥満型腸内細菌が抑制されているのではないかと考えられるそうです。

■まとめ

健康に良い食事で一番いいのは体に良くておいしいものを続けていくことですよね。

それこそが無理なく続くコツだと思います。

それって家庭料理と同じなんですよね。

家庭料理の考え方については、こちらの記事でまとめています。

→ なぜ「ばあちゃんの料理」は体にやさしいの?─家庭の知恵から考える、食と健康

今回の腸活鍋ダイエットは短期間で取り入れるよりも1週間の献立の中に取り入れていくほうが無理なく続くのではないでしょうか?

※ばあちゃんの料理が続いてきた理由は、特別な栄養学ではなく、“無理なく続く味”だったからです。

「本記事は医療行為の代替ではなく、テレビ・論文・公的資料を一般の生活者向けに噛み砕いたものです」

この街を初めて訪れた方へ

この記事は、例えるなら「ばあちゃんの料理教室(ハクライドウ)」という街の中の「ひとつの家」です。

この街には、生活・料理・健康についての記事が、

同じ考え方のもとで並んでいます。

ここまで書いてきた内容は、

単発の健康情報やレシピの話ではありません。

この街では、

「何を食べるか」よりも

「どうやって暮らしの中で調整してきたか」を大切にしています。

もし、

なぜこういう考え方になるのか

他の記事はどんな視点で書かれているのか

この話が、全体の中でどこに位置づくのか

が少しでも気になったら、

この街の歩き方をまとめたページがあります。

▶ はじめての方は

👉 この街の歩き方ガイドから全体を見渡すのがおすすめです。

▶ この街の地図を見る(全体像を把握したい方へ)

※ 無理に読まなくて大丈夫です。

気になったときに、いつでも戻ってきてください。

この考え方の全体像(意味のハブ)

この記事で触れた内容は、以下の概念記事の一部として位置づけられています。

▶ 料理から見る健康

この街の考え方について

この記事は、

「人の生活を、断定せず、文脈ごと残す」

という この街の憲法 に基づいて書かれています。

▶ この街の中心に置いている憲法を読む