認知症の高齢者2040年に584万人、7人に1人…九州大などの研究チーム推計(2024/5/8、読売新聞)によれば、全国の認知症の高齢者は2040年に584万人、軽度認知障害(MCI)の高齢者数も612万人になると推計されているそうです。

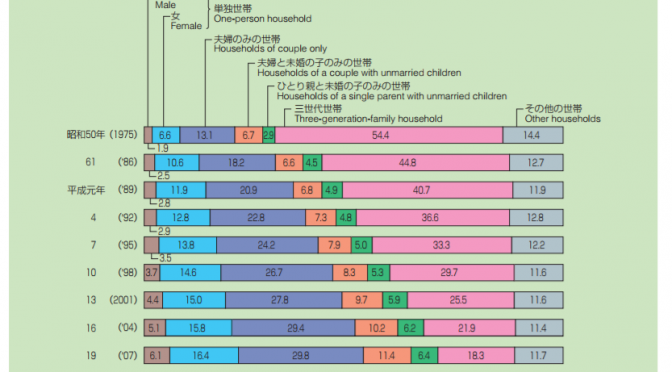

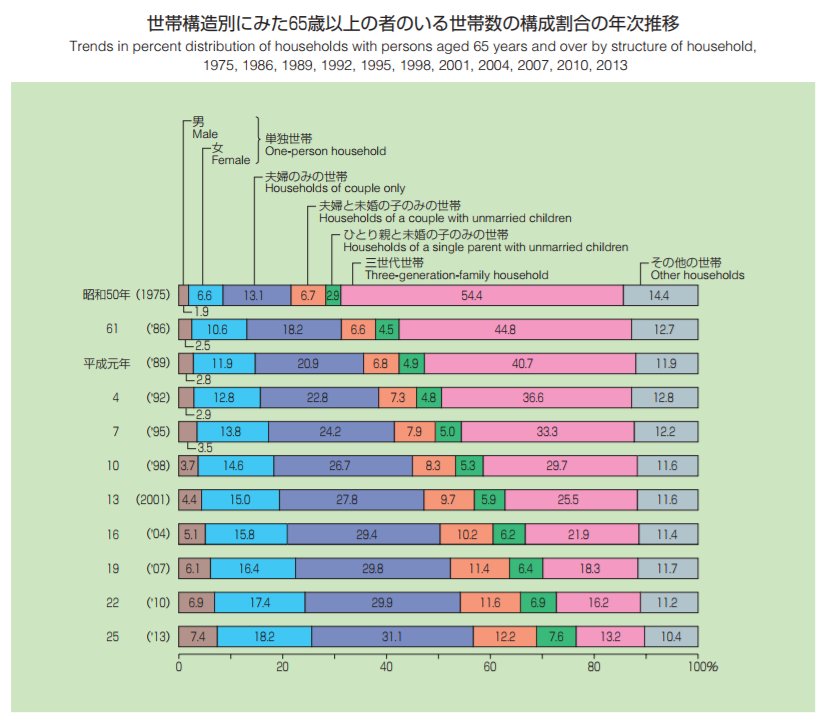

参考画像:世帯構造別にみた65歳以上の者のいる世帯数の構成割合の年次推移|グラフで見る世帯の状況|国民生活基礎調査(平成25年)の結果から(平成26年、厚生労働省)

高齢世帯は2040年に44.2%に、一人暮らしの高齢者も増加|「日本の世帯数の将来推計」厚労省推計で紹介した国立社会保障・人口問題研究所が行なった2018(平成30)年推計の「日本の世帯数の将来推計(全国推計)」によれば、全世帯主に占める 65 歳以上世帯主の割合は2015年の36.0%から2040年には44.2%を占めるそうです。

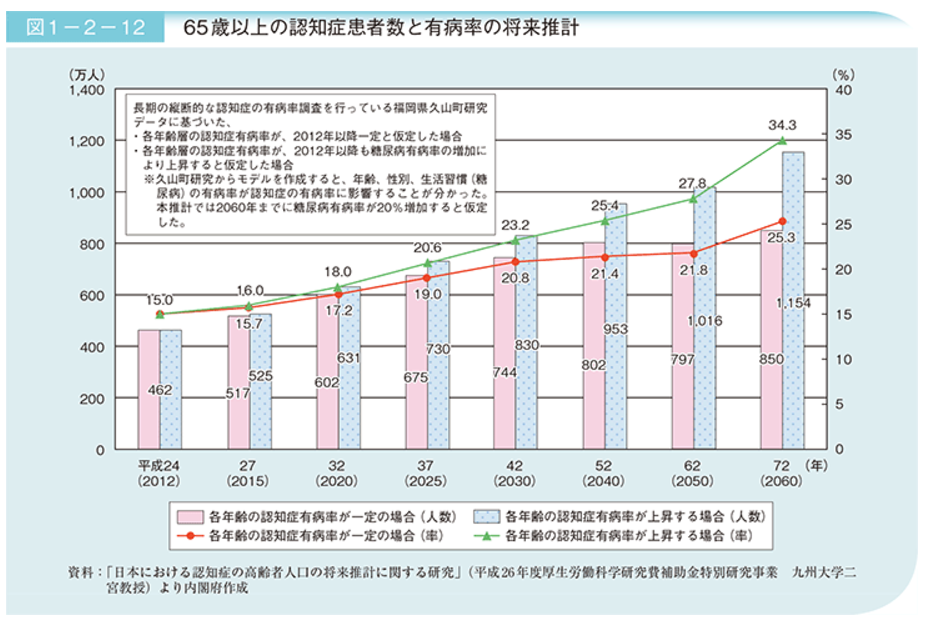

今回のニュースのポイントは厚労省が推計する認知症の高齢者数が大幅に下回っていることです。

認知症の高齢者は2025年には730万人と推計|認知症に役立つ食べ物と生活習慣によれば、2025年には認知症の高齢者は多い場合で730万人に達すると推計されるとしていましたが、今回のニュースではその数字を大きく下回っています。

参考画像:高齢者の健康・福祉|内閣府

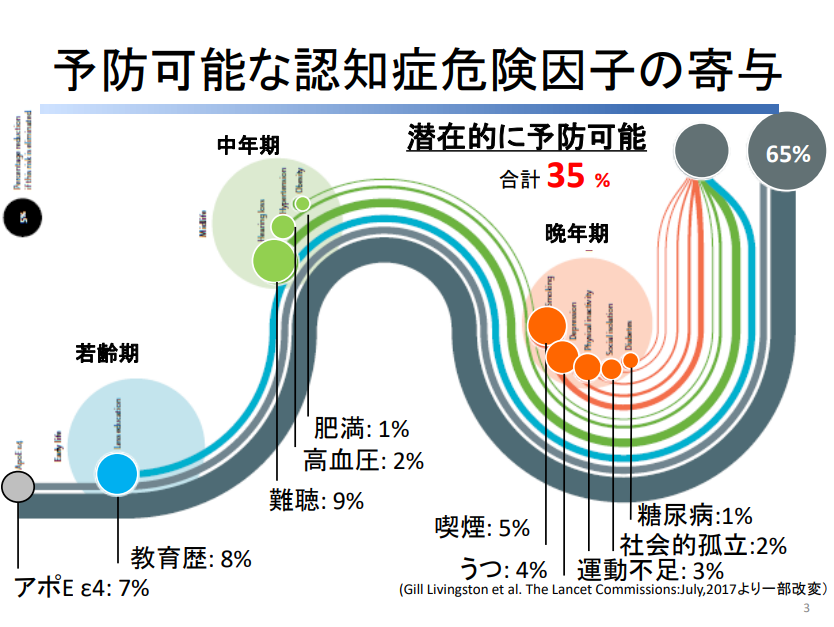

認知症の有病率が低下した背景には何があるのでしょうか?

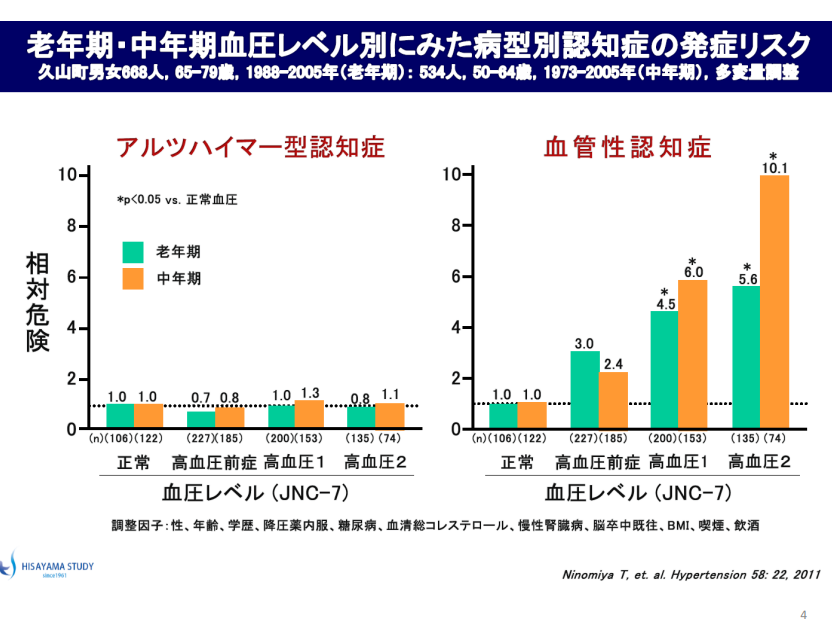

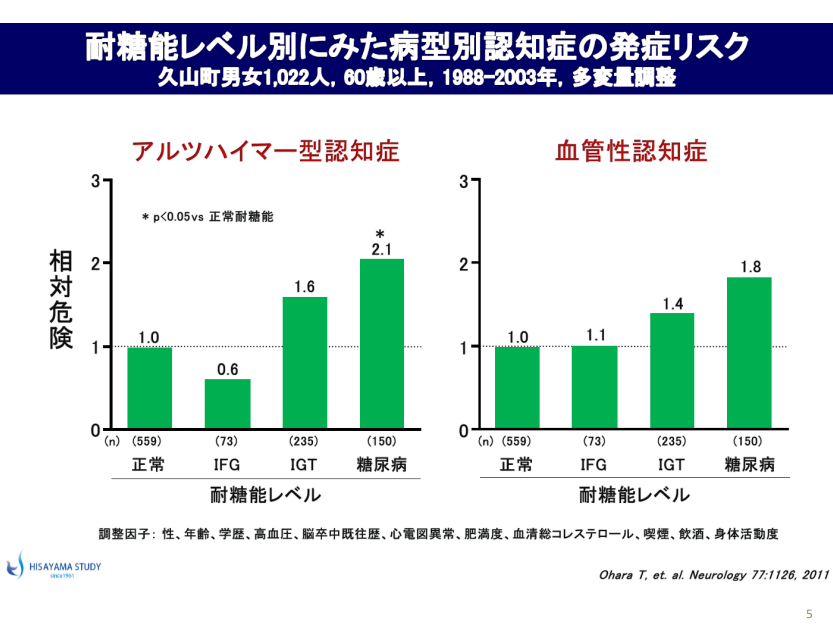

有病率が低下した背景について、研究チーム代表の二宮利治・九州大教授(疫学)は「喫煙率の低下や、高血圧、糖尿病など生活習慣病管理の改善などによって、認知機能低下の進行が抑制された可能性がある」と分析した。

MCI(軽度認知障害)の14%が認知症に進み、46%は正常に戻る|国立長寿医療研究センターで紹介した国立長寿医療研究センターによれば、「MCI(軽度認知障害)」の65歳以上の愛知県大府市の住民を4年間追跡調査したところ、14%が認知症に進んだ一方、46%は正常に戻ったそうです。

MCI(Mild cognitive impairment:軽度認知障害)とは、認知症の前段階で、認知機能が年相応といえない程度に低下している状態を指しますが、MCIになると必ず認知症になるわけではなく、正常に戻るケースも多々あることがわかっています。

12の危険因子を知って認知症を予防しよう!を参考にしてみると、難聴への対策、高血圧対策(減塩推進や降圧薬の普及)、過度のアルコール摂取を避ける、肥満対策(高脂血症薬による治療の普及)、禁煙、社会的孤立を防ぐ、運動不足を解消する、糖尿病予防(女性における糖尿病患者の減少)といったことによって、MCIの人も認知症にならずに正常に戻る可能性があるということではないでしょうか?

【子供・青年期】

1)子供たちに初等・中等教育を提供する

【中年期】

2)難聴への対策(補聴器など)

3)外傷性脳損傷を防ぐ(頭部のけがを防ぐ)

4)高血圧対策

5)過度のアルコール摂取を避ける

6)肥満対策

【晩年期】

7)禁煙

8)うつ病予防

9)社会的交流・社会的接触を増やして社会的孤立を防ぐ

10)大気汚染を減らす

11)運動不足を解消する

12)糖尿病予防

→ 認知症対策|認知症に良い食べ物・栄養 について詳しくはこちら

参考画像:認知症のリスク因子について|首相官邸

MCI(軽度認知障害)は女性の方が速く悪化し、腎機能の低下という特徴がみられる|東大教授の調査で紹介した東大教授の岩坪威さんらのグループによれば、軽度認知障害(MCI)の女性は男性よりも症状が悪化しやすく、また、認知障害の悪化が早い女性には腎機能の低下がみられるという特徴がみられたそうです。

軽度認知障害(MCI)の女性は症状が悪化しやすく、また認知障害の悪化が早い女性には腎機能の低下がみられるという特徴があることを参考にして、予防対策をとっていくということも認知症を防ぐ一つの手段になるでしょう。

また、「認知症予防アプリ」|歩行速度を測定し認知症・MCI(軽度認知障害)のリスクが高い場合に通知する|太陽生命によれば、歩行速度を継続的に測定し、将来の認知症・MCI(軽度認知障害)のリスク予兆が発見された場合に本人と家族に通知するアプリがあるそうです。

つまり、歩行速度を将来の認知症・MCI(軽度認知障害)の一つのサインとして対策を行なっていくことも考えられます。

「フレイル(高齢者の虚弱)」の段階で対策を行ない、要介護状態の高齢者を減らそう!によれば、高齢者は健康な状態から急に要介護状態になるわけではなく、食欲の低下や活動量の低下(社会交流の減少)、筋力低下、認知機能低下、多くの病気をかかえるといった加齢に伴う変化があり、低栄養、転倒、サルコペニア、尿失禁、軽度認知障害(MCI)といった危険な加齢の兆候(老年症候群)が現れ、要介護状態になると考えられます。

つまり、今回紹介したような、歩行速度に着目してMCIを早期発見するアプリのように、要介護状態になる前段階である「フレイル(フレイルティ)」の段階で、MCIの予防につながることを行なうことによって、認知症を防ぐことができれば、それだけ要介護状態になる高齢者を減らすことにつながることが期待されます。

今回のニュースでは生活習慣の改善によって認知症の有病率が低下した可能性もあるので、社会としてしっかりと認知症対策に取り組んでいくことが大事ですね。

→ 認知症の症状|認知症予防に良い食べ物・栄養 について詳しくはこちら

【関連記事】