> 健康・美容チェック > 肝臓 > ヒト多能性幹細胞から肝炎の状態を再現したミニ肝臓の作製に成功|東京医科歯科大学

■ヒト多能性幹細胞から肝炎の状態を再現したミニ肝臓の作製に成功|東京医科歯科大学

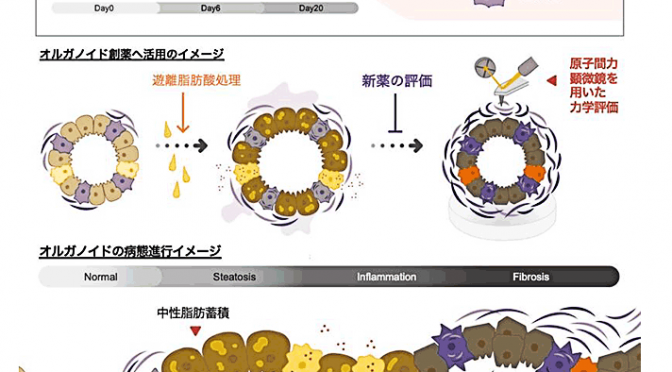

参考画像:「ヒューマンオルガノイド技術による炎症・線維化病態の再現に成功!」―脂肪性肝炎に対するオルガノイド創薬に期待―(2019/5/31、日本医療研究開発機構)|スクリーンショット

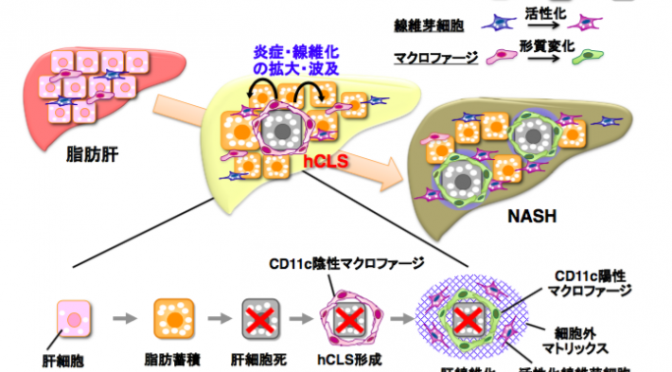

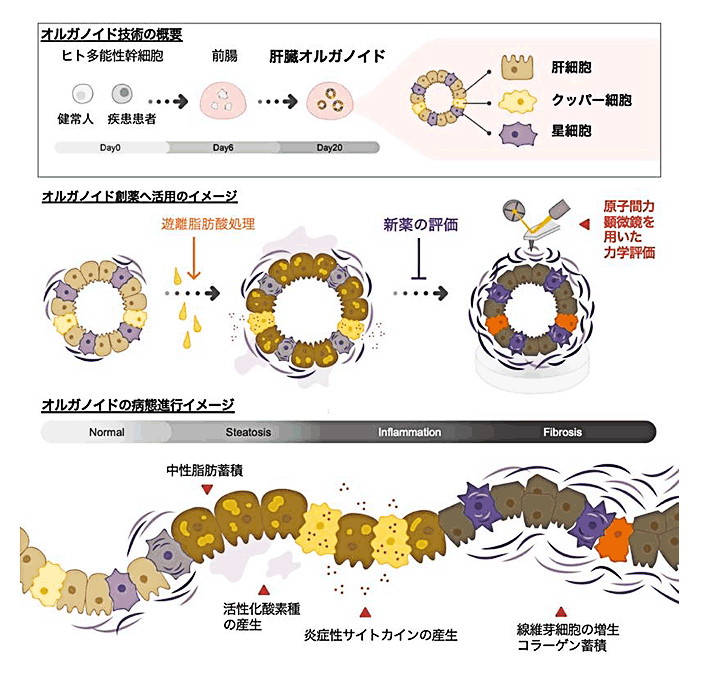

「ヒューマンオルガノイド技術による炎症・線維化病態の再現に成功!」―脂肪性肝炎に対するオルガノイド創薬に期待―(2019/5/31、日本医療研究開発機構)によれば、東京医科歯科大学の武部貴則教授、大内梨江特任研究員らの研究グループが、埼玉大学大学院の吉川洋史教授らのグループと、シンシナティ小児病院との共同研究で、ヒト多能性幹細胞(iPS細胞やES細胞)から、肝炎の状態を再現した「ミニ肝臓(ヒト肝臓オルガノイド)」を作ることに成功し、今後「オルガノイド創薬(オルガノイドを用いた創薬スクリーニング)」という新たな概念に基づき、いまだ有効な薬剤が存在しない脂肪性肝炎などの新薬開発への応用が期待されます。

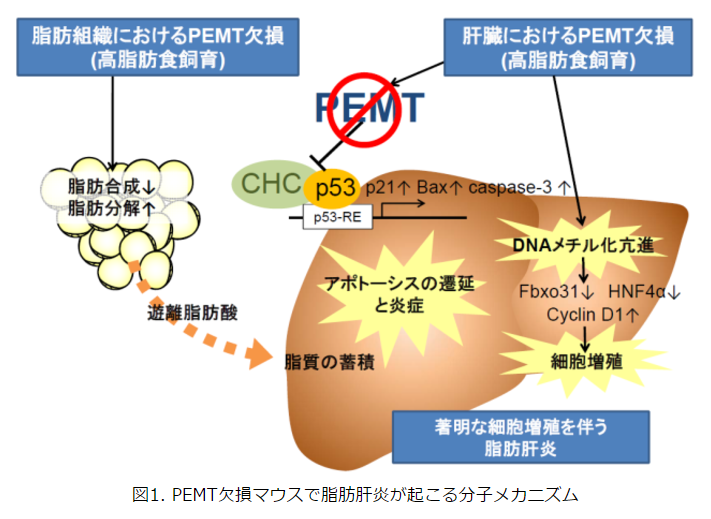

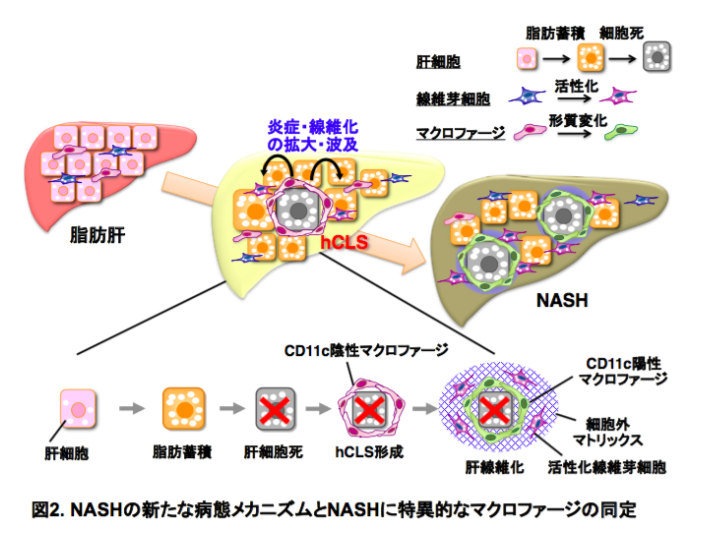

近年、非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)が増えており、その中でも非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)は、脂肪肝から進行して肝臓の炎症や繊維化を伴い、悪化すると肝硬変や肝臓がんを引き起こすことがあり、治療が必要とされます。

しかし、この病気にはまだわかっていないことが多く、有効な治療法が存在していないそうです。

日本を含めて世界的に有病率のさらなる増加が見込まれていますが、脂肪性肝炎の発症メカニズムには不明な点が多く、有効性の高い治療法が存在しないことが大きな問題となっています。

また、脂肪性肝炎の研究には、これまでモデル動物を使って行なわれてきましたが、人の脂肪性肝炎の病態を十分に再現できないために、治療効果の高い薬の開発ができていなかったそうです。

今回の研究で炎症や線維化といった脂肪性肝炎の病理的な特徴を再現することができたことによって、病気の発症メカニズムの解明や治療法の開発に使われることが期待されます。

【用語】■オルガノイド

近年、iPS細胞やES細胞といったヒトの多能性幹細胞から、「オルガノイド」と呼ばれる生体組織・器官に類似した立体構造を試験管内で創出する技術が、発生生物学や創薬研究に至るまで、幅広く活用されています。

生体内で存在する器官に類似した組織構造体のこと。近年盛んに研究が進んでいる技術領域であり、武部らも2013年、2015年、2017年にさまざまな臓器のオルガノイド(ミニ臓器)が作製可能であることをNature誌(Nature 499(7459):481-4, 2013)、Cell Stem Cell誌(Cell Stem Cell 16(5):556-65, 2015)、Cell Reports誌(Cell Reports 21:2661–2670, 2017)にそれぞれ報告しています。

【参考リンク】

- Rie Ouchi, Shodai Togo, Masaki Kimura, Tadahiro Shinozawa, Masaru Koido, Hiroyuki Koike, Wendy Thompson, Rebekah Karns, Christopher Mayhew, Patrick S. McGrath, Heather A. McCauley , Ran-Ran Zhang, Kyle Lewis, Shoyo Hakozaki, Autumn Ferguson, Norikazu Saiki, Yosuke Yoneyama, Ichiro Takeuchi, Yo Mabuchi, Chihiro Akazawa, Hiroshi Y. Yoshikawa, James M. Wells,Takanori Takebe Modeling Steatohepatitis in Humans with Pluripotent Stem Cell-Derived Organoids Cell Metabolism