> 健康・美容チェック > 目の病気 > 近視 > 眼球壁への線維芽細胞移植による近視進行抑制効果|東京医科歯科大学

■眼球壁への線維芽細胞移植による近視進行抑制効果|東京医科歯科大学

参考画像:「皮膚から採取可能な線維芽細胞の眼球壁への移植により、近視進行を抑える」― ラット近視モデルに対するヒト線維芽細胞移植による近視進行抑制効果― (2017/4/7、東京医科歯科大学プレスリリース)|スクリーンショット

「皮膚から採取可能な線維芽細胞の眼球壁への移植により、近視進行を抑える」― ラット近視モデルに対するヒト線維芽細胞移植による近視進行抑制効果―

(2017/4/7、東京医科歯科大学プレスリリース)

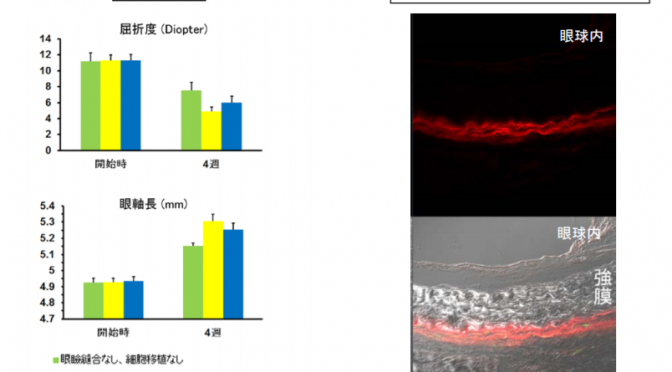

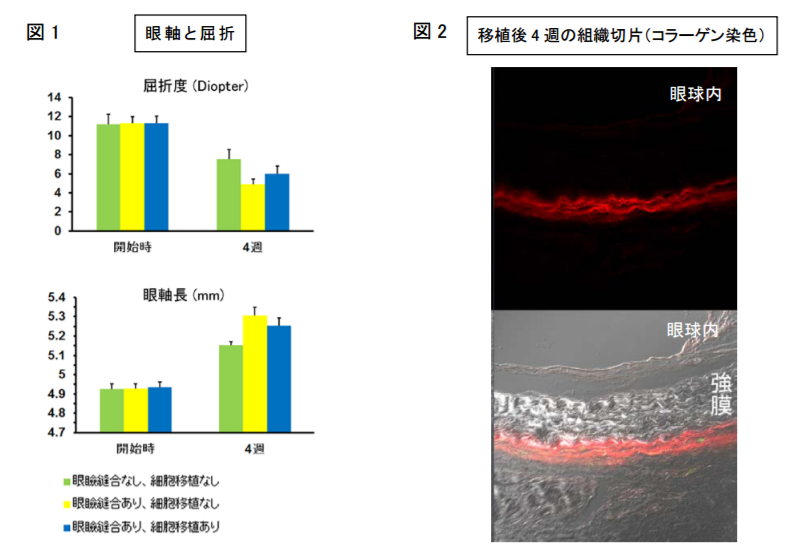

結果として眼軸長の延長と屈折度は線維芽細胞非移植群に比べ、ともに40%の抑制できることが明らかになりました(図1)。

また、眼球を摘出し、眼球に定着したコラーゲンについて組織染色を行ったところ、強膜外層に新しいコラーゲンの層が形成されており、強膜を補強していることがわかりました(図2)。

東京医科歯科大学の大野京子教授と吉田武史講師の研究グループは、近視進行モデルのラットの眼球壁である強膜周囲にヒト線維芽細胞を移植することで、強膜へのコラーゲン供給が強膜を補強し、眼球強化を行なった結果、屈折異常や眼軸長延長の抑制効果、つまり、近視の進行を抑制することができることがわかったそうです。

■研究の背景

今回、研究チームは、近視眼の強膜が、眼球延長に伴い、厚さが薄くなるだけでなく、強膜の主成分であるコラーゲンとコラーゲンを生成する線維芽細胞がともに減少することに着目し、線維芽細胞を強膜周囲に移植し、コラーゲンを生成、定着させることで強膜を補強すれば、眼軸長の延長を抑制できるのではないかと考えました。

強度近視は第2位の失明原因|強度近視で起こりやすい4つの病気によれば、近視は多くの場合、眼球の奥行きである「眼軸長(がんじくちょう)」が伸びることで、像が網膜より手前で結んでピンボケになる、つまり近視が進行すると考えられています。

近視進行抑制治療として眼軸長の延長を抑える試みは世界各国で行われてきましたが、これまでに確立された治療法はなかったそうです。

■まとめ

2050年までに50億人が近視(近眼)になると予想されている!?で紹介した豪州のニューサウスウェールズ大学のBrien Holden研究所によれば、2050年までに50億人が近視になっていると予想されるそうです。

また、デジタルデバイスの普及によって、目を酷使する人口が増えたために、近視(近眼)人口が増えていくことが予想されます。

今回の方法は、線維芽細胞の眼球への移植によって近視進行を予防できる可能性があり、また自分自身の細胞を用いる自己移植であれば安全性も高くなることが期待されます。

新しい治療法が開発されることで、世界の近視で悩む人が少なくなるといいですね。

→ 近視(強度近視・仮性近視)とは|近視の症状・原因・予防 について詳しくはこちら

カシス・ルテイン・ブルーベリーサプリが、今なら最大20%引きの初回購入者価格・スーパーセール中!

カシス・ルテイン・ブルーベリーサプリ選びに悩むあなたに

→サプリ無料お試しサンプルはこちら!