> 健康・美容チェック > 動脈硬化 > コレステロール > 悪玉コレステロール > フジモン、動脈硬化のリスクが高く突然死のリスクがあると診断|悪玉コレステロールの高さと睡眠時無呼吸症候群|#名医のTHE太鼓判

【目次】

■FUJIWARA藤本敏史さんは悪玉コレステロールが高く、動脈硬化と診断された

FUJIWARAの藤本敏史さんがTBS「#名医のTHE太鼓判」(5/22)で人間ドックを受診し、動脈硬化(左冠動脈の付け根に動脈硬化がある)のリスクが高く、余命9年&突然死のリスクがあると診断されたそうです。https://t.co/hs36vP2ehV

— ハクライドウ (@hakuraidou) 2017年5月21日

2017年5月22日放送のTBS系「#名医のTHE太鼓判」でFUJIWARAの藤本敏史さんがで人間ドックを受診し、動脈硬化(左冠動脈の付け根に動脈硬化がある)のリスクが高く、余命9年&突然死のリスクがあると診断されたそうです。

ポイントとなったのは、悪玉コレステロールの数値の高さ。

基準値は70~139のところ、217という非常に高い数値となっていました。

#動脈硬化 とは、動脈に #コレステロール や #中性脂肪 などがたまって、詰まったり、硬くなったりして弾力性や柔軟性を失った状態です。

心筋梗塞、脳梗塞等を引き起こす恐れがあります。

動脈硬化とは|動脈硬化の症状・原因・改善方法https://t.co/GJEdTTcViz pic.twitter.com/9SvLKYzfNI— ハクライドウ (@hakuraidou) 2017年4月8日

→ 動脈硬化とは|動脈硬化の症状・原因・改善方法 について詳しくはこちら

→ 悪玉コレステロールを減らす方法|LDLコレステロールを下げる食品・食事 について詳しくはこちら

■悪玉コレステロールが高い原因

ご家庭での食事は奥様である木下優樹菜さんが健康に気をつかい、油ものを控え、魚料理がメインのヘルシー志向の手料理だったにもかかわらず、なぜ悪玉コレステロールが高くなっているのでしょうか?

その原因は、仕事先でお菓子や油っこいものを好んで食べる食生活と一日中座りっぱなしの生活(ほとんど歩くことはなく、仕事にはタクシーで行く)にあるようです。

●油摂りすぎの食生活

番組で一日の食事をチェックしたところ、藤本さんが摂った油のトータルの量は約77gでした。

- チョコ菓子3個 29g

- から揚げ弁当 33.4g

- ピザMサイズ 103g

- 幕の内弁当 12.3g

- ポテトチップス(一袋70g) 31g

●一日中座りっぱなしの生活

長時間座ることはどのくらい健康に悪いのか?によれば、長時間座ることの健康への影響は次のようなものが挙げられています。

- 脂肪を分解する酵素が90%減少

- インスリン値は下がる

- 善玉コレステロール減少

- 血圧は上がる(高血圧)

- 脚の筋肉で支えていた体重は首と背骨にかかり、座ることで脳の血栓ができやすくなる

- 肥満、糖尿病、心循環系の病のリスクも高まり、心臓病のリスクも2倍になる

- 乳がんにも悪影響を与える

長時間イスに座っているのは、健康に良くないらしいによれば、座っているときは、体の代謝に必要な仕組みがストップされているそうです。

普段からよく歩く人達に歩く量を減らしてもらう実験を行うと、糖分や脂肪の代謝機能が低下し、体脂肪率が増加したそうです。

定期的に運動していれば、「座る」と「立つ」に健康リスクへの差はない!?で紹介したエクセター大スポーツ健康科学部のメルビン・ヒルズドン(Melvyn Hillsdon)さんによれば、「座っていようが立っていようが、同じ姿勢で動かないことは、エネルギー消費が低く、健康に有害である可能性がある」そうです。

つまり、座る姿勢に問題があるということではなく、同じ姿勢で動かないことが健康にとっては良くないということなのです。

長時間座り続けることがなぜ健康に良くないのかということについて、これまでは体を動かす時間が少なくなることでエネルギー消費が減ってしまうためとか、座ることによって代謝に必要な仕組みがストップしてしまうためなどと考えていましたが、【#ガッテン】1時間座り続けると22分寿命が縮む!?耳石が動かないと自律神経や筋肉の働きが衰えてしまう!30分ごとに立ち上がってアンチエイジング!によれば「耳石があまり動かないこと」が全身の筋肉や自律神経の働きが衰え、筋力の低下、循環機能低下、代謝の異常などが起こしてしまうということがわかりました。

■藤本さんは睡眠時無呼吸症候群!?

by Larry & Teddy Page(画像:Creative Commons)

また、藤本さんには、寝ている時に「いびきをかいて、急に呼吸が止まる」という症状が現れる睡眠時無呼吸症候群が疑われました。

睡眠時無呼吸症候群は、簡単に言うと、眠っている間に呼吸が何度も止まってしまう病気のことを言います。

睡眠時無呼吸症候群の診断基準は、「10秒以上の無呼吸が1時間に5回以上ある」場合です。

睡眠時無呼吸症候群とメタボリックシンドロームによれば、睡眠時無呼吸症候群とメタボリックシンドロームとの合併率は高いそうです。

メタボリックの原因は、肥満であり、特におなかにたまる内臓脂肪が危険因子であり、また睡眠時無呼吸症候群の原因も、肥満によって上気道に脂肪がたまることで気道が狭くなり、無呼吸を起こしています。

メタボリックシンドロームは動脈硬化の原因となり、心筋梗塞などの心血管病の危険因子となることが知られています。

そして、睡眠時無呼吸症候群によって、さらに心筋梗塞などのリスクが高くなってしまうのだそうです。

→ 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の症状・原因・検査・治療法 について詳しくはこちら

■悪玉コレステロールを下げる改善策

by Andrew Malone(画像:Creative Commons)

番組では、次のような改善策を提案していました。

●できるだけ立つ時間帯を増やす

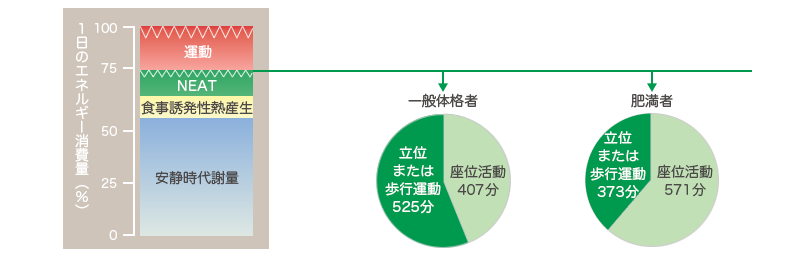

出典:Ravussin E. A NEAT Way to Control Weight- Science, 530-531, 307, 2005

なるべく座位活動を減らして、掃除や洗濯などの日常生活活動が該当する、NEAT(non-exercise activity thermogenesis:非運動性身体活動によるエネルギー消費)を増やすことが肥満予防のポイントです。

【関連記事】

- 家事をすると肥満予防につながる!?

- ニート(NEAT)をしないから太る!?(森谷敏夫)|たけしのニッポンのミカタ

- 座りながら「貧乏ゆすり」のように足を動かしてカロリー消費を増やしてむくみを予防するデバイス「HOVR」

●少油生活

1.唐揚げやコロッケなど加熱した植物油を控える

2.オメガ3の油を増やす

パーム油や菜種油、大豆油などのオメガ6の油の摂取量の目安は小さじ2杯(一日約9g 厚生労働省の基準)なのですが、日本人の平均摂取量はその基準を大幅に超えて、一日約36gと摂りすぎているそうです。

エゴマ油やアマニ油などの血栓予防や血管の炎症を抑える効果が期待できるオメガ3の油をオメガ6の油の代わりに使うようにしましょう。

→ オメガ3脂肪酸|オメガ3の効果・効能・食べ物(オイル)・ダイエット について詳しくはこちら

- 魚の缶詰を食べる

- 豆乳マヨネーズをサラダにかける

無調整豆乳 50ml

塩コショウ お好みで

酢 大さじ2杯

アマニ油 100ml

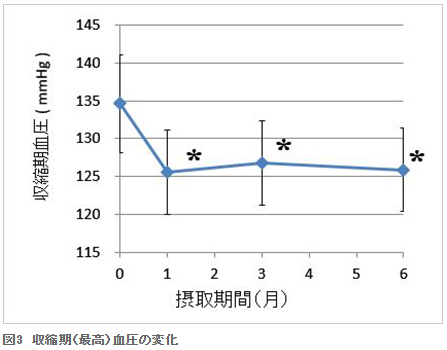

3週間の生活改善をおこなったところ、悪玉コレステロールの数値は217→129となり、余命も9年から30年と診断されました。

→ 動脈硬化改善・予防に良い10の食事・食べ物・食品・サプリ について詳しくはこちら

→ 悪玉コレステロールを減らす方法|LDLコレステロールを下げる食品・食事 について詳しくはこちら

【座る 関連記事】

続きを読む FUJIWARA藤本敏史(フジモン)さんは動脈硬化のリスクが高く突然死のリスクがあると診断|悪玉コレステロールの高さと睡眠時無呼吸症候群|#名医のTHE太鼓判

![[23/365]: Hold on](https://farm8.staticflickr.com/7405/15754826933_d2a119dfd2_b.jpg)