by Denis Bourez(画像:Creative Commons)

■体内時計の5つのタイプ

- 超朝型

- 朝型

- 中間型

- 夜型

- 超夜型

※朝型傾向の人は、1日が23時間に近く設定されているため、寝付くのも起きるのも早い時間になる傾向があるそうです。

※夜型傾向の人は、1日が25時間に近く設定されているため、就寝・起床時間が遅くなる傾向が強いそうです。

<メモ>

時計遺伝子は、脳内の視交叉上核の細胞に存在している遺伝子で、時間を刻む遺伝子。

時計遺伝子にも24時間を計る仕組みがある。

どのようにして、時間を計っているのか。

まず時計遺伝子は、細胞内にたんぱく質を分泌させる指令を出します。

このたんぱく質が砂時計で言う砂の役割で、そのたんぱく質が細胞質にたまる時間が約12時間。

そして、次に細胞内のタンパク質を減らす指令を出します。これが約12時間かかります。

このようにして、睡眠・血圧・体温のリズムを司っているそうです。

超夜型の人で朝起きれなくて悩んでいた方は、睡眠を促すホルモンのメラトニンを利用することや朝日を浴びることでその生活リズムを調整していました。

※毎日同じ時間に朝日を浴びれば朝型の生活パターンに調整できるため。

■体内時計調整法

1.朝の光を浴びる(強い自然光を浴びる)

毎日朝5時から昼12時を浴びることが重要。

■体内時計活用法

1.体力を最大限に引き出す時間

午前7時起床の場合、午後5時~午後9時が体力を最大限に引き出す時間なのだそうです。

※体温のピークと競技成績が同じになる傾向にあるので、体温のピークと競技時間を合わせることが、良い成績を出す方法なのだそうです。

2.知力を最大限に引き出す時間

スイスで行われた計算・記憶力の大規模な実験データによると、夕方5時から夜9時(午前7時起床の場合)の間に計算力・記憶力が最大になるそうです。

脳の温度=脳温が上昇すると、脳の代謝や血流量が上がり、考える力が上がるからだそうです。

3.食べても太りにくい時間

BMAL1は、肥満の原因物質。

BMAL1は数が多いと脂肪をためやすく、数が少ないと脂肪をためにくい。

BMAL1は時間帯によって数が変わる。最大で50倍もあるのだとか。

BMAL1が多い時に食事をすると、太りやすく、BMAL1が少ない時に食事をすると、太りにくいということなのだそうです。

食べても太りにくい時間は、午後2時~3時。(太りやすい時間午後10時~深夜2時)

11月17日放送のたけしの本当は怖い家庭の医学では、「体内時計」取り上げるそうです。

番組予告によれば、

人間に備わる体内時計・・・実は遺伝子によって生まれつき5つのタイプに決められている!

そうです。

体内時計が遺伝子によって5つのタイプに決められているというのは、はじめて聞く話なので、興味深いです。

今回一番興味があるのが、体内時計活用術。

「あなたの本当の能力を引き出す!体内時計活用術」

睡眠リズムだけでなく、様々な身体活動のサイクルを司っている体内時計。

これを上手に利用すれば、あなたが気付いていない「本当の能力」を引き出せる可能性があるのです。

体内時計をうまく活用し12年ぶりに新記録を樹立した、あるオリンピック選手に注目。

果たして彼が世界大会に向けて実践していた、体内時計調整法とは!?

さらに、体内時計を活用して、知力を最大限に引き出す時間帯も検証。

学習塾に通う中学生たちで実証された、計算力や記憶力がピークを迎える時間帯は・・・?

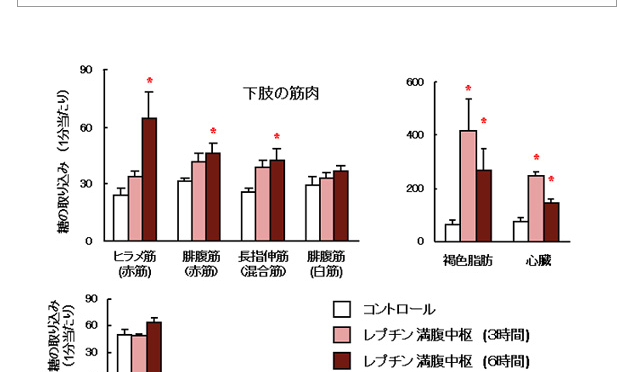

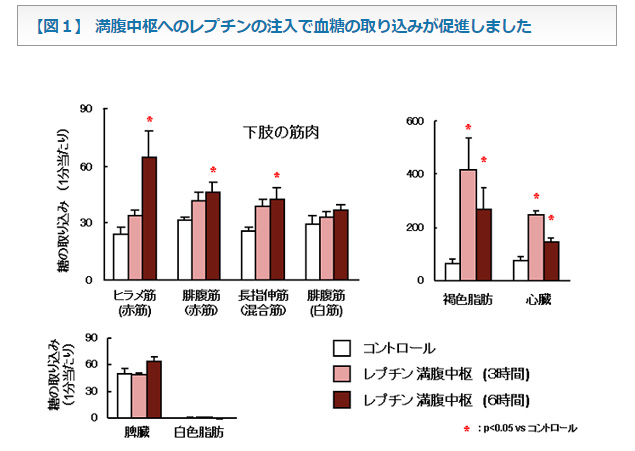

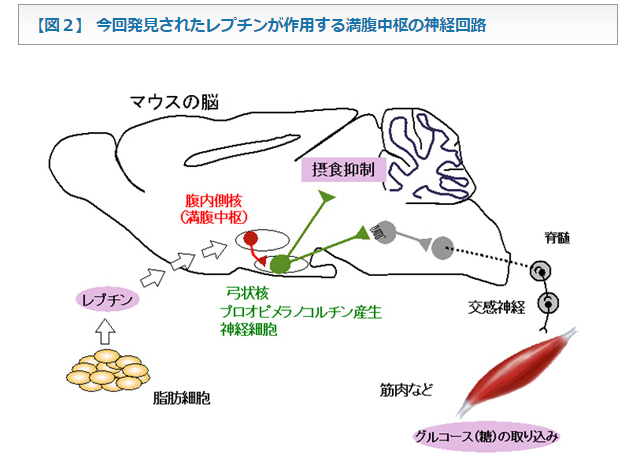

このほか、体内時計は肥満にも大きく影響しているというマウスによる最新研究も紹介。

第一人者が明かす「食べても太らない時間帯」とは一体?

体内時計と運動能力の向上、体内時計と学習能力の向上、体内時計と肥満との関係など興味深いですね。

興味がある方は、ぜひご覧ください。

ところで、食べても太りにくい時間については、以前このブログでも取り上げています。

同じ内容かもしれませんので、ご紹介しておきます。

3分57秒でわかる体脂肪|食べても太りにくい魔法の時間帯とは?「BMAL1」がカギ!?

食べても太らない魔法の時間帯とは、「午後3時」。

BMAL1という脂肪をため込むホルモンは、太陽の光と関係が深く、時間でその量が増減しているそうです。

BMAL1は、日が出ている昼間は少なくなり、日が出ていない時間帯が多くなるそうです。

そして、そのBMAL1が最も少なくなるのが、「午後3時」なのだそうです。

つまり、午後3時は、食べても太りにくい時間帯だということ。

さらに、午後3時は、最も体脂肪を燃焼しやすい時間だということは、ダイエットにも最適かもしれません。

【関連記事】

続きを読む 体内時計活用術|体内時計の5つのタイプ・体内時計調整法|たけしの本当は怖い家庭の医学 →