> 健康・美容チェック > 糖尿病 > 歯周病 > 歯周病は糖尿病の合併症の一つ!?糖尿病と歯周病の関係 > 糖尿病と歯周病との関連 免疫低下で原因菌増加

糖尿病と歯周病との関連 免疫低下で原因菌増加

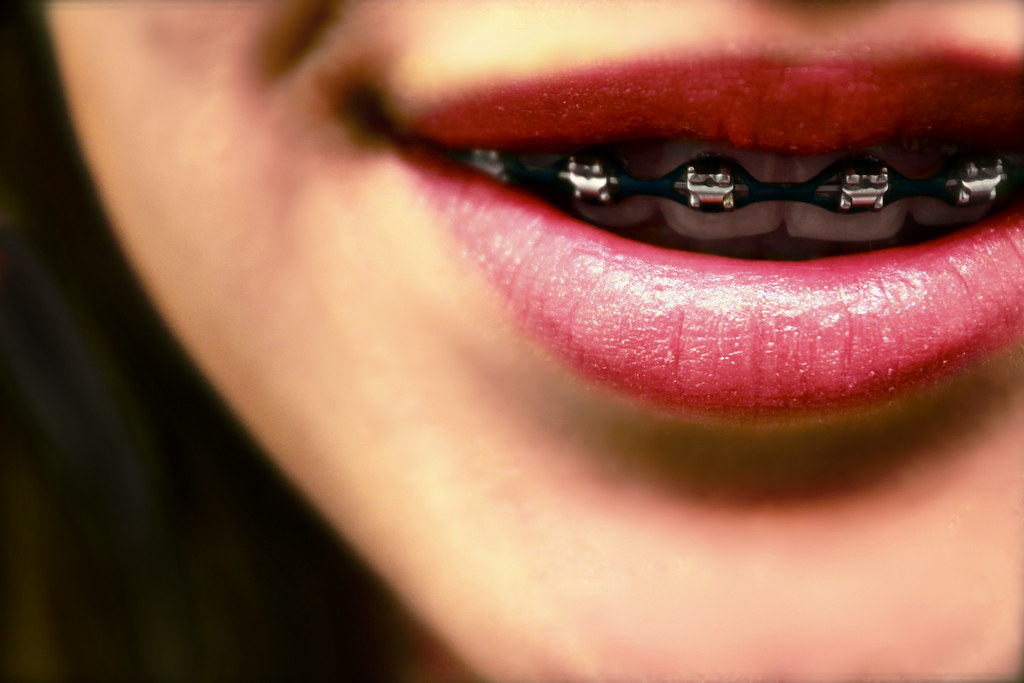

by Seth Stoll(画像:Creative Commons)

糖尿病と歯周病には関連があるのではないかということについては近年語られるようになってきています。

糖尿病患者は歯周病にかかりやすく、歯周病が糖尿病を悪化させるということがわかってきています。

→ 糖尿病の症状・初期症状|糖尿病とは について詳しくはこちら

→ 糖尿病危険度チェック について詳しくはこちら

今回の記事は、糖尿病と歯周病に関連する記事です。

糖尿病(下) 歯周病との関連 免疫低下で原因菌増加

(2010/2/19、東京新聞)

歯周病と糖尿病には共通点がある。

愛知学院大歯学部歯周病科(名古屋市)の野口俊英教授は、初期に顕著な自覚症状がない▽罹患(りかん)率が高い▽生活習慣病▽慢性疾患▽病気の進行のメカニズムが似ている-の五つを挙げる。

糖尿病と歯周病には5つの共通点があるそうです。

- 初期に顕著な自覚症状がない

- 罹患率が高い

- 生活習慣病

- 慢性疾患

- 病気の進行のメカニズムが似ている

関連性は疫学調査や動物実験などで明らかにされてきた。

「糖尿病を起こしたマウスの方が歯周病の進行が早い。

糖尿病を多く発症する米アリゾナ州のピマインディアンを対象にした調査では、歯周病の発症率が糖尿病ではない人に比べて二・六倍高い、といったことも分かっている」と説明する。

糖尿病を発症すると歯周病の進行が早くなるのはなぜでしょうか。

歯周病は細菌による感染症。

その細菌はどの人の口の中にも存在するが、生活習慣の乱れや加齢、糖尿病などの病気といったさまざまな要因が加わって発症する。

糖尿病が進むと、高血糖状態が続き、体の免疫機能が低下、歯周病を起こす特殊な細菌も増える。

また、歯周病がすでに口の中にあって重症化すると、細菌と戦おうと、炎症性細胞から「TNF-α」と呼ばれるタンパク質が大量に出される。

このTNF-αがインスリンの働きを悪くして、血糖コントロールも悪化させると考えられている。

この記事によれば、理由は2つ。

- 糖尿病が進行すると、免疫機能が低下し、歯周病を起こす細菌が増えることから。

- 歯周病が重症化すると、その細菌と戦おうと「TNF-α」と呼ばれるタンパク質が出されるが、そのTNF-αがインスリンの働きを悪くして、血糖値のコントロールをも悪化させるから。

歯周病になり、歯を失うことになれば、さらに糖尿病患者にとっては、マイナスなことが起きます。

歯を失う最大の欠点は、食べ物をかめなくなることだ。

糖尿病患者に適した繊維質の豊富な、かみ応えのある食事が取れなくなる。

「丈夫な歯でしっかりかめば少ない量で満足感を得られ、肥満の防止にもつながる」と野口教授は話す。

噛みごたえのある食事ができなければ、少ない食事量では食事の満足感が得られなくなってしまいます。

歯周病と糖尿病はさらに病気のリスクが高まるそうです。

堀田饒(にぎし)院長は「糖尿病患者に歯周病があると、心筋梗塞(こうそく)や脳卒中のリスクが高まるともいわれ、決して無視はできない。

歯周病は歯科医師と糖尿病専門医との連携が欠かせない」と話す。

糖尿病専門医とその他の専門医(歯科医・眼科医など)との緊密な連携ができるようにする必要がありそうです。

→ 歯周病の症状・原因 について詳しくはこちら

→ 歯周病は糖尿病の合併症の一つ!?糖尿病と歯周病の関係 について詳しくはこちら

→ 歯周病を予防する方法(歯磨き・歯ブラシ) について詳しくはこちら

【関連記事】

続きを読む 糖尿病と歯周病との関連 免疫低下で原因菌増加