■子どもの成長期に必要なトレーニングは運動能力を伸ばすトレーニング!?

by CMRF Crumlin(画像:Creative Commons)

競技スポーツとフィットネスの分野で活動するトレーニング指導者の団体であるJATI(日本トレーニング指導者協会)は成長期に必要なトレーニングとしては運動能力を伸ばすトレーニングを勧めているようです。

具体的には「敏捷性トレーニング」と感覚器から入ってくる多くの情報を適切に処理して身体の各部へ伝える「コーディネーショントレーニング」を挙げています。

成長期に必要なトレーニング~「敏しょう性」~|ジュニア|JATIトレーニング講座|ザバス|明治

神経型とは脳や神経の働きを示しており、10歳頃までに大人と同じくらいまで発達していることが分かります。これをスポーツ選手に置き換えると、素早い身のこなしや反射神経といった能力が、10歳頃までに完成するということを意味しているのです。

成長期に必要なトレーニング~「コーディネーショントレーニング」~|ジュニア|JATIトレーニング講座|ザバス|明治

「コーディネーション」とは、 1970年代に旧東ドイツのスポーツ運動学者が考え出した理論で、コーディネーション能力を7つの能力に分けてとらえています(図1)。その7つの能力とは、「リズム能力」「バランス能力」「変換能力」「反応能力」「連結能力」「定位能力」「識別能力」で、スポーツを行っている時は、これらの能力が複雑に組み合わさっているのです。

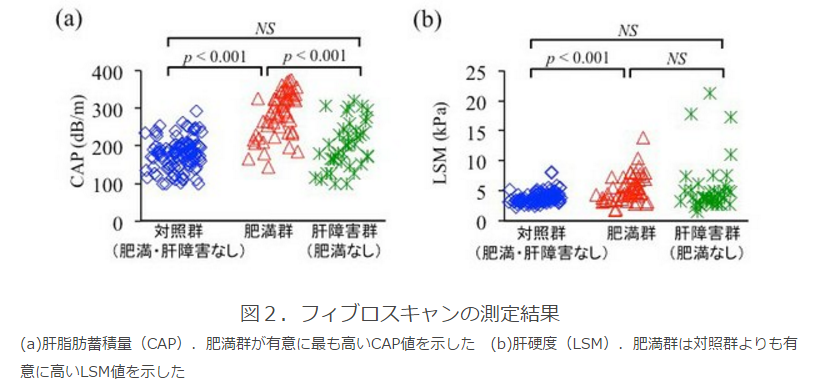

例えばサッカーをしている場合、身体をバランス良くリズミカルに動かす(リズム能力・バランス能力・連結能力)、ボールの落下地点へ身体を移動する(反応能力)など、さまざまな能力が絶えず複雑に機能しているのです(図2)。

体が大きく成長しても、運動能力が鈍ければ、その体を思うように動かせないというわけですね。

素早い身のこなしや反射神経という能力は10歳頃までに大人と同じくらい発達するそうで、10歳ころまではいかに敏捷性のトレーニングなどをすることで運動神経を良くすることが重要です。

運動神経とは、目や耳など感覚器から入ってきた情報を脳が上手に処理して、からだの各部に的確な指令をだす神経回路のことです。

運動能力というと、速く走れる、素早く動ける、高く飛べるといった風に考えがちですが、実は情報を適切に処理して、体に的確な指令を出す能力なのです。

「ピアニストの脳を科学する」(著:古屋晋一)では、ピアノ演奏に必要な運動能力を獲得するには、幼少期の練習が重要ではないかという研究について紹介されています。

|

|

新品価格 |

![]()

灰白質のさらに下の、いわば脳の岩盤部分には、「白質」といって、脳の神経細胞同士が情報のやりとりをするために必要な、何百万本もの白いケーブルが詰まった部分があります。

このケーブルは鞘(ミエリン)に包まれていて、20歳までに少しずつ発達していきます。これまでの研究で、この鞘の発達のしかたが、運動能力や認知機能に影響を及ぼすことがわかっています。たとえばオーディオのケーブルを高品質のものに変えると音質が良くなるように、脳の中のケーブルを包む鞘が発達すると、運動技能が向上するといったことが起こるのです。<中略>

彼は、「小さいころにたくさん練習を積んだピアニストは、この鞘が一般の人よりも発達しているのではないか?」と考え、プロのピアニストと、音楽家ではない人の脳を計測し、幼少期の練習時間と、ケーブルを包む鞘の発達との関係について調べました。

その結果、指を独立に動かしたり、両手の動きを強調させたりするときに使われるケーブルの周りの鞘は、11歳までの練習時間に比例して発達していました。ところが、12歳以降の練習時間とこの鞘の発達度合いとのあいだには、あまり関係がなかったのです。

これはつまり、11歳までにおこなう練習は、すればするほど鞘を発達させるが、12歳以降は、練習をたくさんすれば鞘が発達する、というわけではないということです。鞘が発達すると、たくさんの情報をより速く脳の中で伝達できるようになるので、複雑な動きをするには有利です。いわば、インターネットの回線をADSLから光ファイバーにするようなものです。

ピアノ演奏に必要な運動能力を獲得するには幼少期に練習をすることが重要で、練習時間に比例して、脳の中のケーブルを包む鞘が発達し、運動技能が向上するそうです。

近年不器用な子供が増えているといわれているのですが、園児の紐を結べない、箸が使えないといった日常生活の技能が低下|手を動かすことが、いかに脳を使うことにつながっているかによれば、全国国公立幼稚園・こども園長会が公表した調査によれば、幼稚園に通う子供たちに、紐(ひも)を結ぶ、箸(はし)を正しく持って使うといった日常生活の技能の低下が起きているそうです。

それは、紐を結ばずに済む靴が普及したことや握る動作が必要なジャングルジムなどの遊具の減少によって、手足を使う遊びの機会が少なくなり、手先の器用な動かし方や力加減を学びにくくなっているようです。

【関連記事】

手先を使う動作が減ったことで、生活技能が低下していることが心配されていますが、もう一つ心配されるのは手や指を動かすことが脳の発達とも関係している点です。

こちらの画像は有名なホムンクルス人形です。

by Mike(画像:Creative Commons)

「海馬 脳は疲れない」(著:池谷裕二・糸井重里)によれば、ホムンクルス人形(体のそれぞれの部分を支配している「神経細胞の量」の割合を身体の面積で示した図)によれば、手や舌に関係した神経細胞が非常に多いそうです。

|

|

新品価格 |

![]()

また、「愛撫・人の心に触れる力」(著:山口創)でも同様の説明がなされています。

解剖学者のワイルダー・ペンフィールドによる有名なホムンクルスの図である。様々な身体部位を司る脳の部位は異なっており、その大きさも異なる。そこで、それぞれの身体部位に占める脳の割合の大きさから逆算して、体の大きさを描いたものである。これをみると、脳の中で背や腹よりもいかに手と口の周辺が占める割合が大きいかがよくわかるだろう。

|

|

中古価格 |

![]()

「海馬 脳は疲れない」(著:池谷裕二・糸井重里)によれば、指をたくさん使えば使うほど、指先の豊富な神経細胞と脳とが連動して、脳の神経細胞もたくさん働かせる結果になるそうです。

現代の幼児はスマホやタブレットなどを簡単に使いこなしているため、手先が器用なように見えるかもしれません。

ただ、それは同じような動作をしているからうまくやっているように見えるだけであって、実は手先が不器用な子供が増えているのです。

運動神経を伸ばすという視点からも様々なバリエーションの動きを持つ種目に取り組むことで、体に様々な刺激が加わるようになるのではないでしょうか?

→ 子供の運動能力を伸ばすトレーニング|10歳頃までに素早い身のこなしや反射神経という能力は完成してしまう!? について詳しくはこちら

【関連記事】

続きを読む 【子どもの運動神経を伸ばす方法】子どもの成長期(10~11歳まで)に必要なトレーニングは運動能力を伸ばすトレーニング!?