> 40代・50代のための健康情報 > 健康・美容チェック > 肝臓 > 肝臓の病気 > 脂肪肝 > 脂肪肝を治す方法|脂肪肝の改善方法(食事・運動・サプリ) > 【たけしの家庭の医学】大豆に含まれるβコングリシニンが善玉ホルモンFGF21を増加させ脂肪肝改善!|12月4日

2018年12月4日放送の「たけしの家庭の医学」では「大豆で脂肪肝改善!」について取り上げました。

【目次】

■脂肪肝とは?

肝臓に中性脂肪が蓄積し、肝臓についた脂肪の量が5%を超えると「脂肪肝」となります。

→ 脂肪肝とは|脂肪肝の症状・原因・治し方 について詳しくはこちら

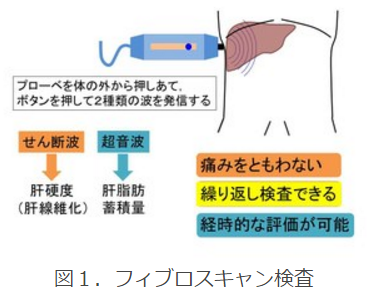

NASHを判定する指標となる「肝臓の線維化の程度(肝硬度:LSM)」と「脂肪の蓄積の程度(肝脂肪蓄積度:CAP)」を同時に測定することができる超音波などを出すフィブロスキャンという装置で計測を行ないました。

【肝臓にたまった脂肪の量(dB/m)】

230以上 脂肪肝の疑い

250以上 脂肪肝

※この数値は病院によって違いがあります。

【関連記事】

- NASHを超音波など2種類の波を用いて「脂肪の蓄積量」と「肝臓の硬さ」を測定し精度よく診断できる手法を開発|大阪市立大

- 【#主治医が見つかる診療所】Γ-GTPの数値|NASH|フィブロスキャン|肝臓を元気にする食材!

- 肥満の子供は脂肪肝になりやすく、肝硬変リスクも高い|大阪市立大

脂肪肝になると、糖尿病になりやすくなったり、男性では大腸がん、女性では乳がんになりやすくなるなど病気になるリスクが高まります。

つまり、脂肪肝を予防・改善することがその他の病気の予防につながるということです。

■大豆に含まれるβコングリシニンが善玉ホルモンFGF21を増加させ脂肪肝改善!

そこで、今回脂肪肝の改善に役立つ食材として紹介したのが「大豆」です!

“東京大学の佐藤隆一郎教授の研究グループは、大豆に含まれるタンパク質の約20%を占めるβコングリシニンを一度摂取すると、代謝を改善する効果のあるホルモン様因子FGF21の血中の濃度がマウスにおいて上昇することを明らかにしました。”https://t.co/m4XV2JRuka

— ハクライドウ@40代・50代向け健康美容ブログ (@hakuraidou) 2018年12月4日

東京大学の佐藤隆一郎教授の研究グループが行ったラットによる実験を参考にすると、大豆に含まれるβコングリシニンを摂取させると、肝臓から分泌される善玉ホルモンFGF21の分泌が活発化し、肝臓の余分な中性脂肪を燃焼させると考えられます。

【参考リンク】

- 大豆のタンパク質1回摂取で代謝を改善する因子が急増抗肥満・脂質代謝改善効果の分子機構を解明(2016/7/12、東京大学)

- Tsutomu Hashidume, Asuka Kato, Tomohiro Tanaka, Shoko Miyoshi, Nobuyuki Itoh, Rieko Nakata, Hiroyasu Inoue, Akira Oikawa, Yuji Nakai, Makoto Shimizu, Jun Inoue and Ryuichiro Sato, “Single ingestion of soy β-conglycinin induces increased postprandial circulating FGF21 levels exerting beneficial health effects“, Scientific Reports Online Edition: 2016/06/17 (Japan time), doi:10.1038/srep28183.

FGF21は脂肪肝の改善や中性脂肪値の改善だけでなく、血糖値やコレステロール値の改善にも効果があるそうです。

βコングリシニンといえば、様々な番組で取り上げられています。

【名医のザ太鼓判】長生きホルモンを増やす食品「大豆&オカラ」!|免疫力年齢が「蒸し大豆」食前20粒で若返り|カレーライスのウコン(ターメリック)に含まれるクルクミン|8月6日によれば、大豆のタンパク質に含まれるβコングリシニンが、内臓脂肪や中性脂肪を減らし、長生きホルモンを増加させ、糖尿病予防や血管修復などの健康効果が得られると紹介されています。

大豆や野菜で「アディポネクチン」を増やしてメタボリック対策をしよう!によれば、アディポネクチンは、糖尿病や高脂血症、高血圧を抑制し、動脈硬化を予防・改善することで注目を集めているホルモンですが、アディポネクチンを増やす食材として、大豆たんぱく質(豆腐・納豆などの大豆製品)が紹介されており、アディポネクチンを増やす「βコングリシニン(ベータコングリシニン)」は豆腐や納豆をはじめとする大豆食品(大豆たんぱく)に含まれているそうです。

難しいことはわからなくても、大豆製品が体にいいことはわかりましたが、では、毎日どれくらいの大豆製品を食べればよいのでしょうか?

■毎日どれくらいの大豆製品を摂取すればいいの?

大豆をどれだけ食べたらいいのかはまだ研究結果は出ていないそうです。

ただ、一日100gを食べれば脂肪肝の改善効果が期待できるのではないかと考えられるそうです。

大豆製品には、大豆そのものはもちろんのこと、豆乳・豆腐・納豆・油揚げ・味噌・きな粉などがあり、大豆をペースト状にしたみそ汁にした呉汁や大豆ごはんなどレシピもたくさんありますので、取り入れやすいですよね。

ぜひ脂肪肝を改善するためにも、1日100gの大豆製品を摂りましょう!

→ 脂肪肝の改善方法 について詳しくはこちら