> 健康・美容チェック > 認知症 > 難聴になると認知症になりやすい!難聴は認知症の最大の原因!!!

難聴になると認知症になりやすい!難聴は認知症の最大の原因!!!

難聴になると認知症になりやすい!難聴は認知症の最大の原因!!!

FrancoAntonio Giovanella|unsplash

今日はこの前”ばあちゃん(母)”が転倒したときに壊れたメガネのレンズを買い替えるためにメガネ屋さんに行ってきたのですが、その時に伺ったのが「難聴になると認知症になりやすい」という話。

認知症の予防については興味があったので、調べてみました。

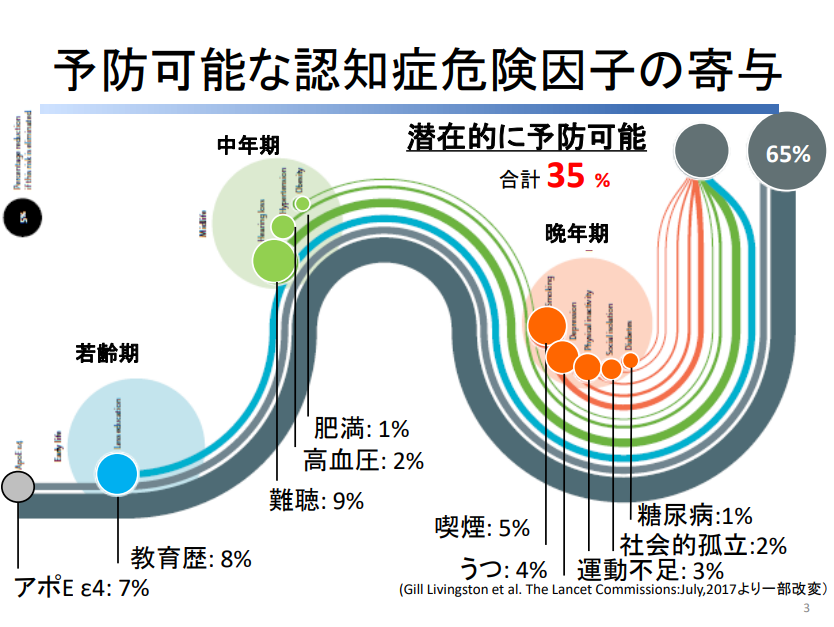

●認知症の予防につながる9つのリスク要因|中年期の聴力低下・中等教育の未修了・喫煙・うつ・運動不足・社会的孤立・高血圧・肥満・2型糖尿病で紹介した英医学誌The Lancet(ランセット)に掲載された論文によれば、中年期の聴力低下が認知症のリスク要因なのだそうで、聴力が低下すると、周囲から通常受け取るたくさんの情報が得られなくなり、社会的に孤立することにより、認知症になるリスクが高まるそうです。

●難聴は認知症の最大の原因になる!?(日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会)によれば、難聴によって、音の刺激や脳への情報量が少ない状態になると、脳の萎縮や、神経細胞の弱まりが進み、それが認知症の発症に大きく影響することが明らかになってきているそうです。

●認知症の発症リスクが高いのは、脳卒中の経験がある人、糖尿病や心臓病の持病がある人、握力が弱い人、うつ傾向がある人で紹介した国立長寿医療研究センターなどのチームによれば、難聴の人はない人に比べて1・4倍認知症を発症するリスクが高いそうです。

●加齢性難聴は動脈硬化が原因で引き起こされる|たけしの家庭の医学によれば、40代、50代の人にも加齢性難聴の症状が出ることがあるそうです。

食べ過ぎ・飲み過ぎといった生活習慣の乱れから動脈硬化になると、血管が硬くなり、血液の流れが悪くなり、その動脈硬化こそが加齢性難聴を進行させる大きな原因の一つなのだそうです。

最近様々な研究によって、動脈硬化と難聴との関連性が明らかになってきているそうです。

【参考リンク】

動脈硬化によって血流が悪化→末端にある耳の毛細血管

音を感知する有毛細胞のある蝸牛には、たくさんの毛細血管があります。

有毛細胞はこの毛細血管から酸素や栄養素を摂取しています。

しかし、動脈硬化になると、有毛細胞は酸素不足に陥り、機能が低下し、難聴を引き起こすそうです。

高い音を感知する有毛細胞は、大量のエネルギーを必要とするため、少しでも血流が滞ると、すぐに機能が低下してしまうそうです。

加齢性難聴を進行させる危険因子として、

が疫学調査などからわかっているそうです。

●5人中1人に難聴の症状、大音量の音楽が一因に|米調査では、米国では12歳以上の5人中1人に当たる4800万人以上が片耳または両耳に難聴の症状を持つという調査結果が米国の医学誌に発表されました。

その原因としては、加齢や遺伝的要因に加え、イヤホンなどを使って大音量で音楽を聴くことが原因の1つとして指摘されています。

有毛細胞は音響エネルギーを電気信号に変換して脳に伝達する役割を果たしているのですが、ボリュームが大きすぎるとこの細胞が損傷を受け、回復できなくなるそうです。

大事なポイントは、ヘッドホンやイヤホンで難聴に? 耳を守る音との接し方とはによれば、内耳、特に有毛細胞と呼ばれる部分の先端にある聴毛といわれる部分は大きな音にさらされていると抜け落ちたり傷ついたりして、ある程度以上ダメージを受けた聴毛や有毛細胞の機能は回復しないこと。

難聴のサインには、鳴りやまないような耳鳴りや持続的な耳のつまり感が挙げられており、例えば、ライブの翌日でも耳がキーンとするしている場合には実は内耳がダメージを受けている状況なのだそうです。

コンサート(ライブ)会場で大音量にさらされたり、毎日イヤホンで大音量の音楽を聴いている習慣のある人は、難聴→認知症のリスクを高めてしまう恐れがあります。

WHO(2022年3月7日)は

12歳から35歳までの 10 億人以上の人々が、大音量の音楽やゲーム音に長時間、過度にさらされることにより、聴力を失う危険性があります。

とコメントしましたが、大音量にさらされた若者が年をとるにつれて、難聴の人が増え、その影響で認知症になるという人が増えるかもしれません。

認知症を予防するためにも、イヤーマフを活用して耳を守るということも大事になるのではないでしょうか?

■まとめ

難聴が認知症と深い関係にあるという事実は、難聴にしっかりと対処することが認知症リスクを少しでも下げることにつながるということですね。

補聴器をつけるなどの対策をすることで、1)音の刺激や脳への情報量が多い状態を維持し、脳の萎縮や神経細胞の弱まりを遅らせる、2)家族や友人、周りの人々とのコミュニケーションをすることにより認知症の予防につながることが期待されます。

また、耳垢栓塞(いわゆる耳アカ)も認知症のリスクを高めるそうです。

耳垢をほっておくと、認知症のリスクを高める!?(日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会)によれば、高齢者の中には耳垢を排出する力が弱くなり、耳垢が栓のように詰まった状態になって、聞こえにくいという方がいるそうです。

アメリカの高齢者向け施設での調査では、耳垢栓塞を取ることで入所者の聴力が改善しただけでなく、認知機能も改善されたことも報告されているそうです。

気になる方はぜひ耳鼻咽喉科で診てもらってくださいね。

→ 認知症対策|認知症に良い食べ物・栄養 について詳しくはこちら

耳と難聴に関するクイズ

問題1(選択式)

米国での調査によると、12歳以上の何人に1人が片耳または両耳に難聴の症状を持っていますか?

a) 3人に1人

b) 5人に1人

c) 10人に1人

d) 2人に1人

問題2(選択式)

難聴の原因として指摘されているものに当てはまらないものはどれですか?

a) 加齢

b) 遺伝的要因

c) 毎日十分な睡眠をとること

d) 大音量で音楽を聴くこと

問題3(記述式)

有毛細胞の役割とは何ですか?また、大きな音がこの細胞に与える影響を簡単に説明してください。

問題4(選択式)

難聴のサインとして挙げられている症状は次のうちどれですか?

a) 視力の低下

b) 持続的な耳のつまり感

c) 味覚の変化

d) 手の震え

問題5(選択式)

WHOによると、12歳から35歳までの何人以上が大音量の音楽やゲーム音によって聴力を失うリスクがあるとされていますか?

a) 1億人

b) 5億人

c) 10億人

d) 50億人

問題6(記述式)

大音量にさらされることが、将来的に認知症のリスクを高める可能性があるとされています。その理由を簡単に説明してください。

問題7(選択式)

耳を守るために役立つとされているものは何ですか?

a) イヤーマフ

b) サングラス

c) マスク

d) 手袋

解答例

1.b) 5人に1人

2.c) 毎日十分な睡眠をとること

3.有毛細胞は音響エネルギーを電気信号に変換して脳に伝達する役割を果たしている。大きな音にさらされると、この細胞が損傷を受け、回復できなくなることがある。

(文章より要約)

4.b) 持続的な耳のつまり感

5.c) 10億人

6.大音量による難聴が進行すると、聴力低下が脳の認知機能に影響を与え、認知症のリスクを高める可能性があるから。

7.a) イヤーマフ

【参考リンク】

![]()