> 健康・美容チェック > 脂質異常症 > 中性脂肪 > 肝臓における中性脂肪の合成を空腹時に抑制し、食後に促進される仕組み解明 脂質異常症の治療法の開発につながる|筑波大

■肝臓における中性脂肪の合成を空腹時に抑制し、食後に促進される仕組み解明 脂質異常症の治療法の開発につながる|筑波大

by reynermedia(画像:Creative Commons)

食事状況に応じた脂肪合成のON・OFF機構の発見 ~脂質異常症治療へ一歩前進~

(2016/8/19、筑波大学)

筑波大学医学医療系 矢作直也准教授、武内謙憲助教らの研究グループは、食事状況に応じて肝臓における中性脂肪合成がON・OFFされる仕組みを初めて解明しました。

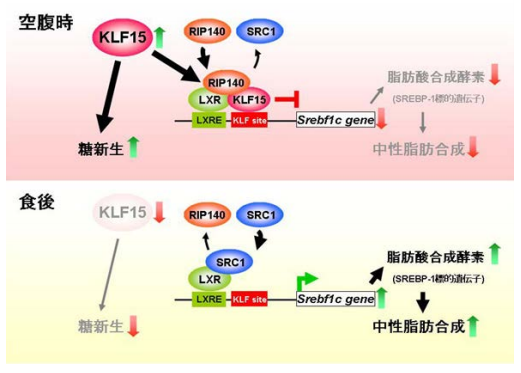

その仕組みとは、絶食時には、肝臓の核内でSREBP-1遺伝子プロモーター上に転写複合体(KLF15/LXR/RIP140)が形成され、その働きによって中性脂肪合成が抑制される、摂食後には逆に、その転写複合体がLXR/SRC1複合体に変化することにより、中性脂肪合成が促進される、というものです。

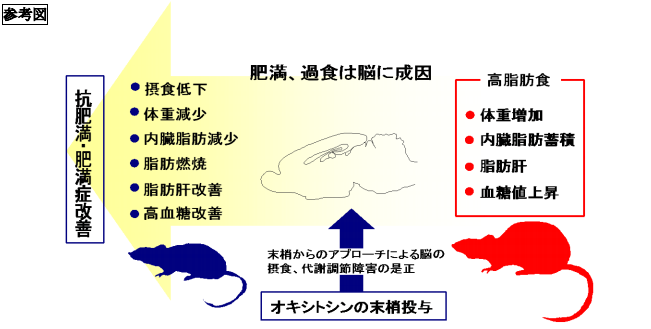

また、肥満モデルマウスにおいて、KLF15の発現増強は血中の中性脂肪値を低下させ、脂質異常症を改善させることを確認しました。

■より詳しく!

空腹時:肝臓でKLF15の発現が誘導される。KLF15はSREBP-1遺伝子プロモーター上でLXRと結合する。するとそこへさらに転写抑制因子RIP140が結合し、LXRの転写活性が抑制され、SREBP-1の発現がOFFになる。食後:KLF15の発現が低下し、RIP140がLXRから離れ、転写促進因子SRC1と置き換わることにより、SREBP-1の発現がONになる。SREBP-1はFAS(脂肪酸合成酵素)などの転写を行い、脂肪合成が開始される。 参考画像:食事状況に応じた脂肪合成の ON・OFF 機構の発見~脂質異常症治療へ一歩前進~ |筑波大プレスリリースPDFスクリーンショット

空腹時:肝臓でKLF15の発現が誘導される。KLF15はSREBP-1遺伝子プロモーター上でLXRと結合する。するとそこへさらに転写抑制因子RIP140が結合し、LXRの転写活性が抑制され、SREBP-1の発現がOFFになる。

食後:KLF15の発現が低下し、RIP140がLXRから離れ、転写促進因子SRC1と置き換わることにより、SREBP-1の発現がONになる。SREBP-1はFAS(脂肪酸合成酵素)などの転写を行い、脂肪合成が開始される。

筑波大学医学医療系の矢作直也准教授と武内謙憲助教らの研究グループによれば、肝臓における中性脂肪の合成を空腹時に抑制し、食後に促進される仕組みを解明したそうです。

肥満モデルマウスによる実験によれば、肝臓で転写因子KLF15の発現を増強させたところ、血中の中性脂肪値が低下し、脂質異常症を改善したそうです。

肝臓における KLF15 の遺伝子発現を制御する仕組みがわかれば、肥満・脂質異常症の直接的な治療法の開発に役立つことが期待されるそうです。

→ 中性脂肪を下げる食事・運動・サプリメント について詳しくはこちら