by Sherman Geronimo-Tan(画像:Creative Commons)

> 健康・美容チェック > 歯周病 > <歯周病予防>歯と歯ぐきの境目を磨いて

■40代以上の人は歯周炎や歯と歯の隙間の汚れに悩んでいる人が多い

【快適生活学】歯周病予防 歯と歯ぐきの境目を磨いて

(2010/3/18、msn産経)

厚生労働省の調査では、成人、特に45歳以上で歯周炎患者が4割を超えました。

花王の調査でも、歯と歯のすき間に物が詰まったり汚れがたまったりするという悩みを挙げた人が約4割いました。

口腔(こうこう)内のトラブルは、歯と歯ぐきの健康と密接につながっています。

厚生労働省の調査によれば、45歳以上の人で4割以上の方が歯周炎患者だったそうです。

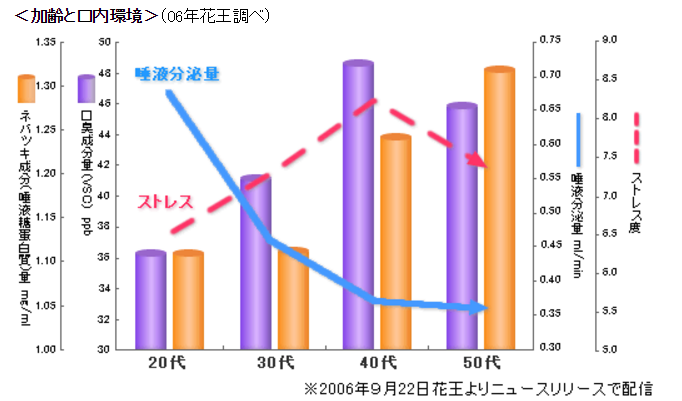

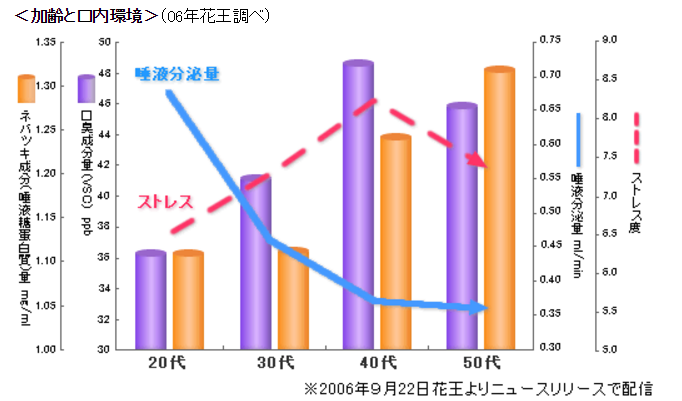

参考画像:口内環境の消費者意識実態調査(2007/10/29、花王ニュースリリース)|スクリーンショット

また、花王の調査でも40代以上の人は歯と歯の隙間の汚れに悩んでいる人が多いそうです。

参考画像:口内環境の消費者意識実態調査(2007/10/29、花王ニュースリリース)|スクリーンショット

口内環境の消費者意識実態調査

(2007/10/29、花王ニュースリリース)

・ 特に、唾液の分泌量はストレスを感じることの多い30代後半から40代にかけて低下していくことがわかりました。

・ 唾液には口内を清浄(浄化・殺菌)にする働きがあり、唾液分泌量の低下は、口内細菌の増加をまねきます。

それに伴い歯垢などの細菌の集合体が形成され、お口のネバつきや口臭が増えていきます。

ストレスを感じることの多い30代後半から40代にかけて、口内を洗浄する働きがある唾液の分泌量が低下し、口内細菌の増加を招き、歯垢ができて、口がねばついたり、口臭を感じることが増えていくようです。

■歯周病の原因は「歯垢」!

【快適生活学】歯周病予防 歯と歯ぐきの境目を磨いて

(2010/3/18、msn産経)

歯周病は、歯肉炎と歯周炎(歯槽膿漏(のうろう))の総称です。

ともに歯ぐきに炎症が起き、腫れたり出血を伴ったりします。

また、歯周炎では歯を支える土台となる歯槽骨が溶けて歯ぐきが下がり、歯を失うことにもつながります。

歯周病の原因の一つが、歯と歯ぐきの間にたまった汚れ(歯垢(しこう))。

その中の毒素などにより、歯ぐきなどの歯周組織が炎症を起こします。

炎症が進むと、歯と歯ぐきの間に「歯周ポケット」と呼ばれる深いすき間ができてしまいます。

歯周ポケットが汚れのたまり場となって炎症がより進行しやすくなります。

歯周病の原因の一つが、歯垢。

この歯垢を落とすことが、歯周病予防につながります。

歯周病予防には、歯と歯ぐきのすき間まで気をつけながら、毎日の歯磨きできちんと歯垢を落とすことが大切です。

歯肉が赤く腫れていたり、血が出たり、口臭が気になったりする症状があったら注意が必要です。

歯周病予防には、歯と歯茎の隙間・境目に注意しながら、毎日の歯磨きで歯垢をきちんと落とすことが重要とのこと。

具体的にはどのような点に注意をすればよいのでしょうか。

歯磨きの際には、歯と歯ぐきの境目に歯ブラシを斜め45度に当て、すき間に毛先が届くよう小刻みに丁寧に磨くことを心がけましょう。

歯ブラシの当て方が弱すぎると歯垢が残ってしまうので、痛くない程度の力で磨きましょう。

歯周病を防ぐ効能の歯磨き剤や、歯周ポケットに入りやすい歯ブラシを使うのも歯周病予防に効果的です。

症状がないと思っても、年に1回は医療機関で定期検診を受け、歯と歯ぐきの健康を守りましょう

以前、歯医者さんで歯磨きの仕方のアドバイスを受けたことがあるのですが、自分ではある程度磨けたと思っていても、歯と歯の間や歯と歯茎の境目が磨くことができていないところがたくさんあることに気付かされます。

歯磨きの仕方がわからない方は、ぜひ一度歯医者さんで聞いてみましょう。

■セルフケア

オーラルケアで歯周病予防|予防歯科(セルフケアと歯科医によるケア)

歯周病予防の基本はブラッシングですが、歯ブラシだけでなく、糸状のフロスやインタースペース・ブラシで歯のすき間の汚れも落とすことが重要です。

※フロスには、糸状のものや柄が付いたものがありますが、歯と歯の間に挿入してスライドさせながら歯垢を取り除くための道具です。

※インタースペース・ブラシとは、歯と歯の間や歯と歯肉の間、奥歯の周り、歯並びが悪いところを清掃するために役立つブラシのことです。

歯磨き剤には、歯の表面を硬くコーティングするフッ素入りのものをおすすめで、表面のエナメル質を補う成分の入ったものを、定期的に使うのもよいそうです。

また、歯周病を進行させる因子として喫煙(たばこ)も挙げられているので、禁煙することも重要なようです。

そして、日々のセルフケアに加えて、定期的にプロの歯科医によるケアを受けるのがより効果的なようです。

■プロの歯科医によるケア

オーラルケアで歯周病予防|予防歯科(セルフケアと歯科医によるケア)によれば、ブラッシングで落とせるプラーク(歯垢)は全体の50%で、フロスやインタースペース・ブラシを正しく使えば70%までは高められるそうですが、それ以上はプロでなければ難しいそうです。

プロの歯科医によるケアはどのようなことをするのでしょうか?

ブラッシングでプラークは落とせますが、実はその下にバイオフィルムと呼ばれる膜が付着しています。

細菌の巣窟であり、プラークをつきやすくするバイオフィルムを除去するために行なうのがPMTC。

「PMTC」(Professional Mechanical Tooth Cleaning)とは、日ごろ自分で行なっている歯磨きでは落ちない歯の汚れをプロ(歯医者)が専用機器を使ってクリーニングすることです。

専用のブラシやラバーカップでこすり取っていきます。

そのあとで、歯の石灰化度を高めて酸に溶けにくくするためにフッ化物(フッ素)を塗布します。

つまり、車でいう油膜であるバイオフィルムを除去し、歯の石灰化度を高めて酸に溶けにくくするためにフッ素を塗るわけですね。

次に、歯周病菌が多く存在する歯肉が作るポケットと呼ばれる溝に、専用の器具を挿入し、先端から薬剤を薄めた液を吹き出し、超音波の振動を作用させることで細菌を洗い流していくという予防処置を週に1回、4週間行なうと歯は驚くほどきれいになるそうです。

やはりここまで聞くと、セルフケアだけでは歯周病予防は難しいようです。

プロの力を借りたほうがより効果的なようですね。

P.S.

歯周病は、糖尿病や動脈硬化といった生活習慣病になる危険性が高める可能性があるともいわれています。

【関連記事】

歯周病

歯周病

■歯周病とは|歯周病(歯肉炎と歯槽膿漏)の症状・原因

■歯周病を予防する方法(歯磨き・歯ブラシ)

■歯周病は糖尿病の合併症の一つ!?糖尿病と歯周病の関係

糖尿病関連ワード

糖尿病関連ワード