by Oregon State University(画像:Creative Commons)

敗血症進行抑えるタンパク質特定 岡山大・西堀教授らのグループ

(2016/6/18、山陽新聞デジタル)

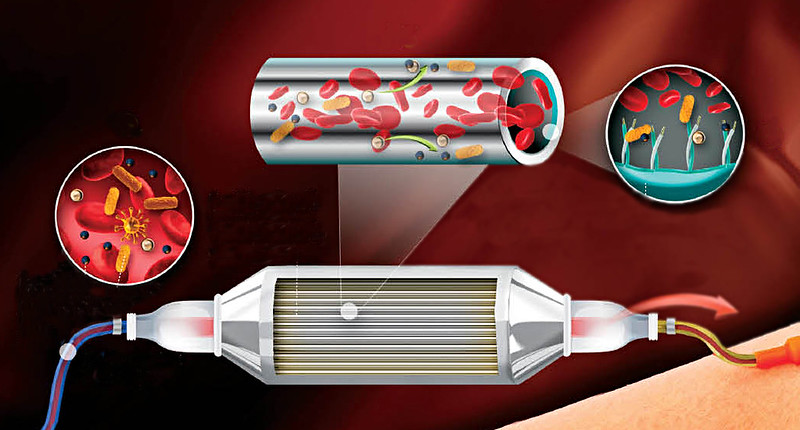

タンパク質は、肝臓で作られ、血漿(けっしょう)に含まれる「HRG」で、敗血症では濃度が低下していることを発見した。敗血症のマウスは通常5日以内に死ぬが、ヒトの血漿から精製したHRGを注射したところ、6日目も6割以上が生き残った。

研究グループは、HRGには細菌を殺す「好中球」(白血球の一種)の形や質を保ったり、血管の内壁の良好な状態を維持したりして血の塊(血栓)ができるのを抑える働きがあることも解明。この働きが失われることで多臓器不全に至るメカニズムも突き止めた。

岡山大大学院・西堀正洋教授らの研究グループは、細菌やウイルスなどの感染症により全身の炎症や多臓器不全が起きる「敗血症(はいけつしょう)」の進行を抑える血中のタンパク質「HRG」をマウスによる実験で特定したそうです。

「HRG」というたんぱく質が敗血症では濃度が低下していることがわかり、敗血症のマウスにHRGを注射したところ、6日目も6割以上が生き残ったという実験結果が出たそうです。

また、HRGには細菌を殺す「好中球(こうちゅうきゅう)」の形や質を保ったり、血管の内壁の良好な状態を維持したりして血栓ができるのを抑える働きがあることもわかったことにより、この働きが失われることで多臓器不全に至るメカニズムもわかったそうです。

■敗血症とは?

研究グループによると、敗血症は重篤な全身疾患で、正確な統計はないが、世界で年間2千万~3千万人、国内で37万人が発症し、20~30%が死亡すると推計されている。これまでは抗生物質を投与する以外の治療法がなかった。

敗血症とは、簡単に言うと、血液に細菌が入って繁殖し、全身に回った病気のことをいいます。

敗血症は、英語では、「Sepsis」といいます。

敗血症|「病院の言葉」をわかりやすくする提案

「からだの一部に細菌がはびこり,そこから血液中に絶え間なく菌による毒が流れ込みます。その毒が全身に回って,からだの抵抗力が負けて,肺や腎臓(じんぞう)などの大事な臓器がおかされる病気です。治療が遅れると命にかかわるので,抗菌剤などを使い,早めに治療します」

敗血症と聞いても身近な病気ではないので関係ないと考えている人も多いかもしれません。

しかし、敗血症は私達にとって身近な病気である「胆石」とも関係がある病気なのです。

胆石ができてしまう原因とは?|胆石の推定患者は1000万人!

胆石が胆のうの外に転がり出て、運悪く管に詰まると、さまざまな症状が引き起こされます。

最も多いのは「胆のう炎」。

胆汁の流れが悪くなるために起こるもので、慢性的な炎症や痛みが起こります。

また肝臓も、同じ理由でダメージを受け、場合によっては肝炎や肝硬変が起こります。

最悪の場合は、よどんだ胆汁の中で細菌が繁殖し、全身に回る「敗血症」という症状も起こりえます。

■まとめ

敗血症の複雑な発症メカニズムの一つを解明することができたことにより、抗生物質以外の新たな治療薬の開発が進むことが期待されます。