【目次】

■炭水化物食べた昼食後に猛烈睡魔の人 機能性低血糖症の恐れ

(2012/9/19、NEWSポストセブン)

「昼食にラーメンや丼ものなど炭水化物を頻繁に食べる方で、昼食後猛烈に眠くて仕事が手につかない、身体がだるい、夕方、突然イライラしてキレるといった自覚がある場合は要注意です。また、食事が変わらないのに太ってきた、健診で中性脂肪の数値が上がった方も機能性低血糖症の可能性があります」

新宿溝口クリニックの溝口徹院長によれば、炭水化物を頻繁に食べる人で、昼食後仕事が手につかないほど眠くなる人は、機能性低血糖症の恐れがあるそうです。

【参考リンク】

- 【第8回AKB総選挙】岡田奈々、14位で初の選抜入り 「機能性低血糖症」を告白(2016/6/18、オリコンスタイル)

スピーチでは、体調不良の原因を「機能性低血糖症」を告白。「そしてそこから摂食障害、過食おう吐を引き起こしました」と告白。

■機能性低血糖症とは?

機能性低血糖症は血糖値が正常の変動幅を超えて低くなることではなく、血糖値の調整ができず、血糖値が乱高下するため様々な症状がおこる病気である。

日本糖尿病学会によれば、

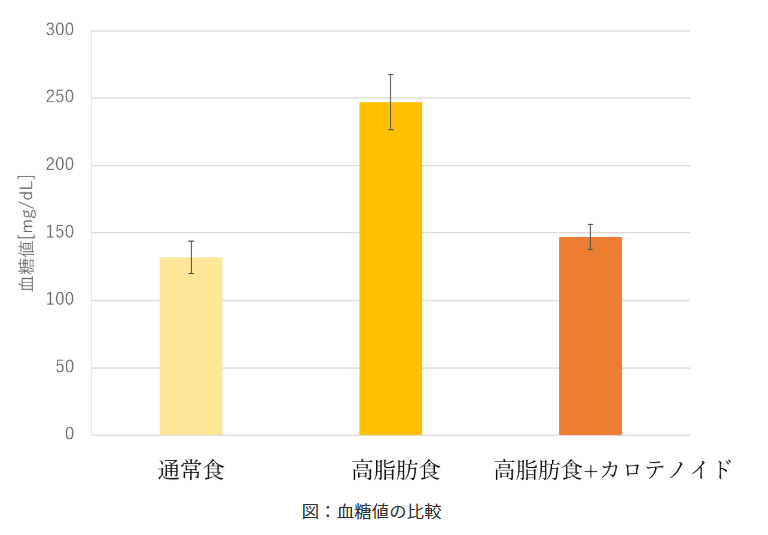

空腹時血糖値80~110mg/dL未満

食後2時間の血糖値140mg/dL未満

の範囲内であれば正常なのだそうですが、機能性低血糖症の場合は、血糖値の調整ができず、血糖値が乱高下するため様々な症状がおこる病気なのだそうです。

■機能性低血糖症の原因

原因としては、炭水化物や糖質の長年の過剰摂取や体質など複数の要因がかかわっている。

機能性低血糖症は、炭水化物や糖質を長年過剰摂取をしていたり、体質を持っていたりすることで起こるそうです。

■機能性低血糖症の症状

食後2~3時間以後の猛烈な眠気やだるさ以外に、突然イライラする、不安感が増すなどの精神的症状もあらわれる。

→ 糖尿病治療中の低血糖とは?症状とは? について詳しくはこちら

■機能性低血糖症の食事療法

早食いをやめ、昼食と夕食にご飯やパン、麺類、デザートなど炭水化物と糖質を制限する食事を2~3週間続けてみるだけで症状が改善する。

最初に繊維質の多い野菜を食べると血糖値の上昇が穏やかなので、その後に肉や魚、豆類などのタンパク質を十分に摂取する食事療法を継続することで症状が安定する。

機能性低血糖症の食事療法のポイントは、血糖値を乱高下させないようにするために、

- 早食いをやめる

- 昼食と夕食にご飯やパン、麺類、デザートなど炭水化物と糖質を制限する食事を2~3週間続ける

- 血糖値の上昇が穏やかにするために、最初に繊維質の多い野菜を食べ、その後に肉や魚、豆類などのタンパク質を摂取する

という食事をするといいそうです。

基本的には、糖尿病を予防する食事の仕方をするとよいようです。