2018年2月27日放送のたけしの家庭の医学は「握力を鍛えて血管若返り」がテーマでした。

握力と血管年齢にはどのような関係があるのでしょうか?

【目次】

■【たけしの家庭の医学】握力を鍛えて血管年齢若返り|NO分泌入浴法のやり方

by Devin Stein(画像:Creative Commons)

握力を維持できていない人は心血管疾患による死亡リスクが高いと考えられ、反対に握力が維持できている人は心血管疾患による死亡リスクが低いそうです。

【補足】

●握力が強いほど長生き?|循環器病の発症リスクも低い|厚生労働省研究班(2012/2/20)

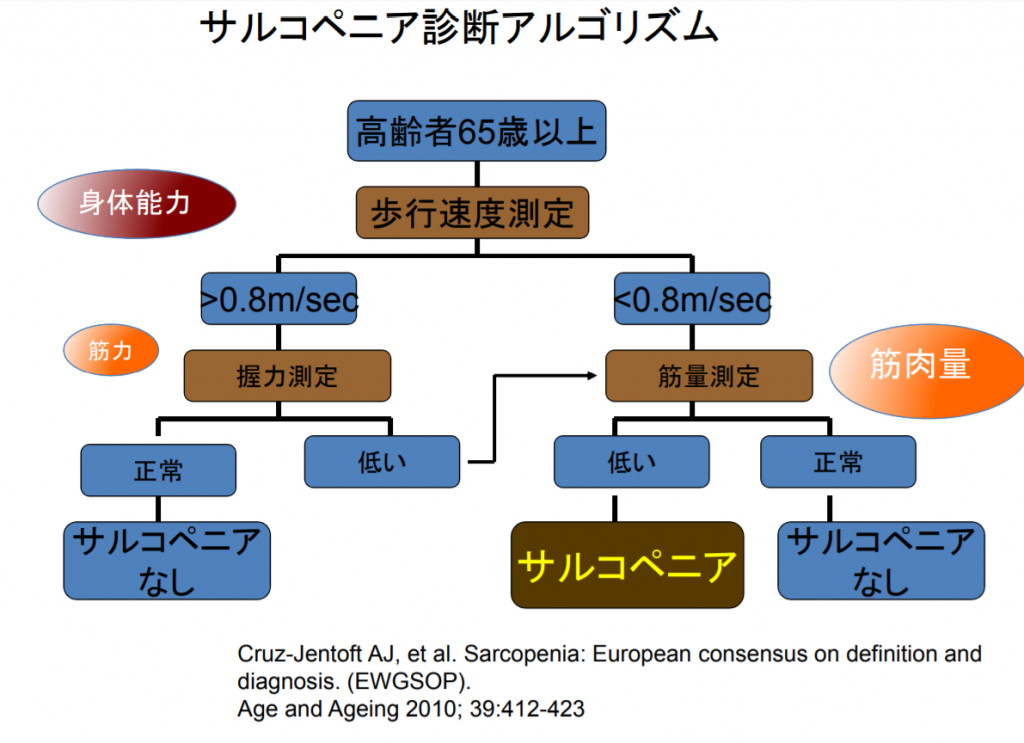

厚生労働省研究班の約20年間にわたる追跡調査によれば、握力が強いほど長生きする傾向があり、死亡リスクだけでなく、心臓病や脳卒中といった循環器病の発症リスクも下がっていたことがわかったことで、健康状態を表す指標として、握力が使える可能性があるそうです。

●握力は健康のバロメーター!?|握力低下は心臓発作・脳卒中リスク増加に関連(2015/5/15)

カナダ・マクマスター大学(McMaster University)が主導した国際研究チームは、握力が健康のバロメーターになる可能性についての研究を行ない、その結果、握力が低下すると、心臓発作や脳卒中の発症リスクの増加に関係していることがわかったそうです。

具体的には、握力が5キロ低下するごとに、何らかの原因による死亡リスクが16%増加する関連性が認められ、この握力低下は、心臓発作リスクの7%増、脳卒中リスクの9%増にそれぞれ関連していたそうです。

ここで注目される物質が「NO(一酸化窒素)」です。

NOは血管の内側の内皮細胞から分泌され、血管壁に作用することで、血管を拡張させて、しなやかにする働きがあります。

かたい瓶のふたを開けられない人(開けるのに時間がかかった人)=握力を維持できていない人は、手と腕の筋肉が衰えていて、血管年齢が高い可能性があるそうです。

握力を鍛える方法は「NO分泌入浴法」でした。

NO分泌入浴法とは、お風呂に浸かり、体を温めながら、ビニール製のボールを握るだけ。

お風呂に入ることで、血流がよくなり、NOが分泌され、また握力を鍛えることでNOが分泌されると考えられます。

【補足】

NO分泌入浴法とは、和温療法とハンドグリップ法を組み合わせたものといえそうですね。

熱ショックタンパク質(ヒートショックプロテイン)の効果|体温アップする方法|#ためしてガッテン

鹿児島大学医学部 鄭忠和教授

「心臓の筋肉にかなりのダメージが来てもう元に戻らない患者さんもいるんです。」

慢性心不全の人の心臓を見ると健康な人の心臓に比べて動きが小さい。

血液循環が滞ってしまい、症状が重くなると、心臓移植が必要になることも。

しかし、和温療法を継続することで日常生活を普通にできるそうです。

【和温療法の方法】

60度のサウナに入り体温を約1度上昇させたあと、保温30分

和温療法の目的は心臓の完治ではなく、血流を良くして症状を改善すること

血管若返り=血管が柔らかくなること

血管が硬くなると、高血圧になり、心筋梗塞や脳梗塞の危険があるそうです。

→ 血圧を下げる方法(食べ物・サプリメント・運動) について詳しくはこちら

●血管が若返る仕組み

体を温めて深部体温が上がると、熱を逃がそうとして血流が良くなります。

この時血管の内壁からNO(一酸化窒素)という物質が出てきます。

この一酸化窒素には血管を広げようとする働きがあります。

このことによって、内部の筋肉がほぐれて、血管が柔らかくなる、つまり血管が若返るそうです。

●和温療法と同じ+1℃はお風呂では何分くらいかかる?

湯温40度の状態(安全な温度)

さら湯の場合、+1℃になるまでに13分

入浴剤を入れた場合、+1℃になるまでに9分半、

※炭酸が肌から吸収されると血管が広がってその結果温まりやすくなると考えられるそうです。

※個人差があります。

”#血圧サージ”が危ない~命を縮める血圧の高波~|タオルグリップ法(ハンドグリップ法)|#NHKスペシャル #ガッテンで取り上げたカナダ・マクマスター大学の研究者によれば、8週間のアイソメトリックハンドグリップ(IHG)トレーニングをしてもらったところ、血圧が低下し、動脈の拡張能力が増加することがわかったそうです。

高血圧の代替療法として効果的なのはウォーキングなどの「有酸素運動」と「ハンドグリップ法」であるとして、その理由として、有酸素運動やハンドグリップ法をすると、血管の内皮細胞から血管の壁を柔らかくして血管を広げる作用がある一酸化窒素が出てくるためと紹介されています。

これまでにも、一酸化窒素によって動脈硬化を予防するという記事をいくつか紹介してきました。

血栓の原因は心房細動や動脈硬化でフィブリンが固まってしまうことにあった!?|#ためしてガッテン(#NHK)によれば、有酸素運動をすると、血管の内側の内皮細胞が整列して血流が良くなり、血管を広げる作用がある「NO(一酸化窒素)」という物質がより多く出るようになって広がりやすさがアップすると考えられているそうです。

ヒートショックプロテイン(熱ショックたんぱく質)の効果|体温アップする方法|#ためしてガッテンによれば、1日30分週3回の鼻歌ウォーキングをしたところ、3週間で血管弾力15%UPしたそうです。

【関連記事】】

- 毛細血管ケアで若返り!血流をアップする方法・食べ物(入浴・スキップ・シナモン)|#ガッテン(#NHK)

- 海女さんの血管年齢は11歳若い!?水圧や水中運動が動脈硬化を抑える?|産総研

- チョコレートで血圧が下がる!?|高血圧モデルラットを用いたカカオポリフェノール(CBP)の血圧上昇抑制効果を確認|明治

→ 血管年齢を若くする方法|血管年齢を下げるために効果的な食べ物・飲み物・運動 について詳しくはこちら

![[23/365]: Hold on](https://farm8.staticflickr.com/7405/15754826933_d2a119dfd2_b.jpg)