【目次】

■20歳代女性、9割以上運動習慣なし

by Blondinrikard Fröberg(画像:Creative Commons)

(2016/11/15、読売新聞)

主食と主菜、副菜(野菜、海藻、キノコなど)の3種類を組み合わせた食事を1日に2回以上食べる頻度について、「ほとんど毎日」と回答したのは、70歳以上は男性59%、女性62%だったのに対し、20歳代では男性39%、女性38%だけだった。

1回30分週2回以上の運動を続けている人の割合も、70歳以上の男性56%、女性38%に対し、20歳代の男性17%、女性8%と、若い世代ほど低かった。

厚生労働省の国民健康・栄養調査によれば、主食と主菜、副菜の3種類を組み合わせた食事を1日に2回以上食べる頻度について、「ほとんど毎日」と回答したのは、20代は70代と比べて低かったそうです。

また、1回30分週2回以上の運動を続けている人の割合も20歳代の男性17%、女性8%と低いことが分かったそうです。

最近では「腹筋女子」という言葉も生まれるくらい、健康や運動に関心がある女性が多いイメージがありましたが、実際は運動習慣のある女性が少ないようです。

20代女性のウエストは昔よりも太くなっている!?によれば、「株式会社ダイアナ」が26,811名の20代女性のウエストの平均値を算出したところ、「68.80cm」という結果で、今40代の女性が20代だった頃の平均値は「67.37cm」ということで、昔よりもウエストが太くなっているようです。

20代女性の5人に一人が「やせ」|摂取カロリーは終戦直後よりも少なくなっている!?によれば、2013年の20代女性の平均エネルギー摂取量は、終戦直後よりも少ないそうです。

簡単たるみ対策には「スロトレ」|EMCLが増えると、なぜたるむのか?|ためしてガッテンによれば、日本人女性の最近10年間の変化として、痩せ型の割合はおよそ3%増加しているのですが、一日の平均歩数は800歩減少しているそうです。

これらの情報を単純に考えると、20代女性の摂取カロリーは少なくなっているにもかかわらず、運動不足の結果、体がたるみやすくなり、ウエストが太くなっているのではないかという予測がたてられます。

■若い女性に「ロコモ」が急増している!

若い女性に「ロコモ症候群」が急増 2つのテストで「ロコモ度」診断

(2017/5/16、AbemaTIMES)

丸の内で働く20代・30代女性352人にテストを実施した結果、30%の女性に移動機能障害がすでに始まっている傾向が見られ、さらに4%に「障害が進行中」という調査結果が出た。

ロコモティブシンドロームは日本整形外科学会が提唱した、骨や筋肉、関節など運動器の働きが衰え、生活の自立度が低くなり、要介護の状態や要介護となる危険の高い状態の概念のことをいいます。

ロコモティブシンドロームの原因には、加齢による筋力やバランス能力の低下が考えられるため、高齢者に注意してもらいたいものとしてこれまでに紹介してきましたが、今回の記事によれば、若い女性にも「ロコモティブシンドロームが急増しているそうです。

東京大学医学部付属病院整形外科・脊椎外科の山田恵子医師によれば、

ロコモが目に見えるような形になるのが50代~60代以降になるが、当たり前だが、50代~60代になってから急激に運動機能が低下するわけではなく、個人差が大きくなるのが50代~60代以降ということ。それまでは少しずつ運動機能が低下していく。例えばバランス機能は30代ぐらいから明らかに低下していくので、少しずつでも体を動かす習慣をつけたほうがいい

ということで、若い時から運動する習慣を持っていないと、徐々に運動機能が低下していき、それがロコモティブシンドロームにつながると考えられます。

■根本的な原因はもしかすると「貧困」にある!?

なぜこのようなことになっているのかについてさらに深く想像を膨らませると、若者の貧困が隠れているかもしれません。

「所得と生活習慣等に関する状況」のグラフから見えてくるもの|厚生労働省調査によれば、性別を問わず、運動習慣がある人ほど年収が高い、もしくは、年収が高い人ほど運動習慣を持っているといえます。

低所得者ほど生活習慣に問題=野菜食べず、運動しないによれば、低所得者ほど野菜を食べる量が少なかったり、運動の習慣がなかったりと、生活習慣に問題がある傾向があることがわかったそうです。

単身女性、3人に1人が貧困 母子世帯は57%によれば、勤労世代(20~64歳)の単身で暮らす女性の3人に1人が「貧困」であることが、国立社会保障・人口問題研究所の分析でわかっています。

今まで紹介した記事を単純にモデル化すると次のようなモデル像が浮かび上がります。

- 低所得者

- 健康に対する意識・関心が低い

- 貧困であるため、健康に対するお金をかけられない

- 健康的な食事に対する関心が低いため、食事をとらないようにして摂取カロリーを抑える

- 運動する習慣がないため、体がたるみやすくなり、ウエストが太くなっている

低所得者ほど健康への関心が低く、運動する習慣を持っておらず、その低所得者は若者に多いことがこのような結果を生んでいるかもしれません。

■運動不足の2つの原因

その理由としては、2つ考えられます。

1つは、座って過ごす時間が増えていること、もう一つは、家事をする時間が減っていることです。

1.座って過ごす時間が増えている

昔に比べるとおそらくデスクワークが増え、座って過ごす時間が増えているかと思います。

長時間イスに座っているのは、健康に良くないらしいによれば、長時間座る習慣を続けていると、ウエストが太くなるようです。

ちなみに、長時間座る習慣を続けていると、肥満や糖尿病、心臓病、ガンなどのリスクが高まったり、血圧や血糖値の数値が悪くなるともいわれています。

【関連記事】

【#ガッテン】1時間座り続けると22分寿命が縮む!?耳石が動かないと自律神経や筋肉の働きが衰えてしまう!30分ごとに立ち上がってアンチエイジング!によれば、長時間座り続けること=「耳石があまり動かないこと」が全身の筋肉や自律神経の働きが衰え、筋力の低下、循環機能低下、代謝の異常などが起こしてしまうということがわかりました。

耳石は、全身の筋肉や内臓・血管をコントロールしている自律神経とつながっています。

耳石が動いている状態だと、全身の筋肉や自律神経の働きが良くなることによって、心臓などの働きが良くなって血流がよくなったり、コレステロールや糖の代謝も良くなるそうです。

耳石を効率よく動かす方法は「立ち上がること」なのだそうです。

立ち上がるという動作は、頭が前後左右上下に動くため、耳石を効率よく動かすことができるそうです。

研究によれば、32回立ち上がる動作をするとよいそうで、それを一日の中で計算をすると、30分ごとに立ち上がるとよいそうです。

2.家事をする時間が減っている

ニートをしないから太る?!(森谷敏夫)|たけしのニッポンのミカタ 1月28日

今、世界各国の研究者から注目されている「ニート」とは、“ノン・エクササイズ・アクティビティ・サーモジェネシス”の頭文字を取った言葉で、日本では「非運動性熱産生」、つまり日常生活でエネルギーを消費する運動以外の身体運動のこと。実は“ニート”は、人間の1日のカロリー消費の約4割を占めるという。

現代人はニートが減少した結果、肥満が増えたという意見があります。

身体活動とエネルギー代謝 – e-ヘルスネット

近年、家事などの日常生活活動が該当する、非運動性身体活動によるエネルギー消費、別名NEAT(non-exercise activity thermogenesis)と肥満との関連が注目されています。

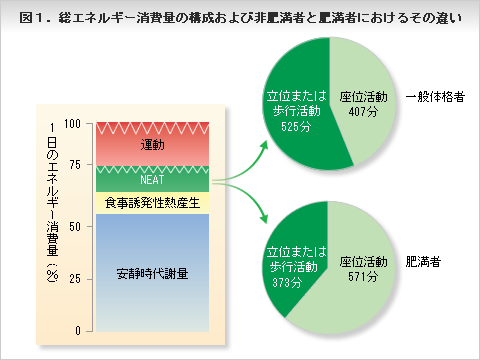

Levine et al., は、肥満者と非肥満者を比べると、非肥満者は歩行なども含めた立位による活動時間が、平均で1日約150分も少なかったと報告しました(図1)。

つまり、なるべく座位活動を減らして、家事などの日常生活活動を積極的に行なうことも、肥満予防のキーポイントといえます。

出典:Ravussin E. A NEAT Way to Control Weight- Science, 530-531, 307, 2005

このページによれば、肥満の人とそうでない人を比較すると、肥満の人は、立位または歩行活動が平均で1日約150分も少なかったそうです。

■まとめ

なぜ子ども・高齢者の体力は向上しているのに30代女性の体力は低下しているのか?|2015年度体力・運動能力調査で紹介したスポーツ庁が公表した2015年度「体力・運動能力調査」の結果によれば、小学生~大学生と高齢者で向上傾向があるのに対し、30代女性は仕事や育児などで運動する時間を取れないことから低下傾向にあるそうです。

若者の運動不足を解消するためには、若者に運動するように促すことよりも先に、金銭的にも、時間的にも運動する余裕のある生活ができるようにしないといけないのかもしれません。

【腹筋女子 関連記事】

続きを読む 20歳代女性、9割以上運動習慣なし|若い女性に「ロコモ」が急増している!|国民健康・栄養調査