■微小粒子状物質(PM2.5)を吸い込むことは脳の発達を損なう恐れがある|1歳未満児1,700万人、基準値6倍の汚染地域に|#ユニセフ『大気汚染:子どもの脳の発達に及ぼす影響』 微小粒子状物質(PM2.5)を吸い込むことは脳の発達を損なう恐れがある|1歳未満児1,700万人、基準値6倍の汚染地域に|#ユニセフ『大気汚染:子どもの脳の発達に及ぼす影響』 参考画像:『大気汚染の危険:子どもの脳の発達に及ぼす影響(原題:Danger in the Air: How air pollution can affect brain development in young children)』 |スクリーンショット

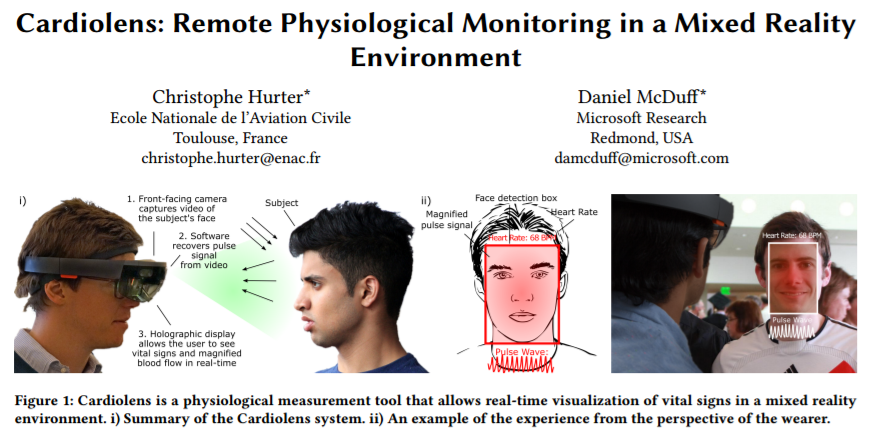

約3億人の子どもが高レベルの大気汚染の中で生活している|#ユニセフ #UNCEF では、約3億人の子供が高レベルの大気汚染の中で生活しており、その大気汚染が肺炎や脳の発達を阻害しており、毎年、5歳未満で死亡する約60万人の子供たちの主要な死因となっていることについて取り上げましたが、ユニセフ(国連児童基金)の最新の報告書 によれば、世界の1歳未満児約1,700万人が、国際的な大気汚染の基準値を少なくとも6倍上回るレベルの汚染された大気の地域に暮らしていること、そのうちの7割にあたる1,200万人は南アジアで暮らしていること、微小粒子状物質(PM2.5)を吸い込むことは肺だけでなく脳の発達を損なう恐れがあるそうです。

『大気汚染の危険:子どもの脳の発達に及ぼす影響(原題:Danger in the Air: How air pollution can affect brain development in young children)』 は、微小粒子状物質(PM2.5)を吸い込むことで、脳の細胞を損ない(子どもの乳幼児期の発達を損なう超微小粒子状物質は極めて小さく、血管を通って脳に到達し、脳血管壁を破壊し、脳細胞の炎症を起こし得る)、認知的な発達を妨げ、生涯にわたる影響または低下を及ぼす可能性があることを指摘しています。

■まとめ 汚れた空気(大気汚染)にさらされていると高血圧になりやすい!? (2016/2/13)によれば、世界では大気汚染のために年間550万人以上がなくなっているそうで、米ワシントン大学(University of Washington)保健指標評価研究所(Institute for Health Metrics and Evaluation、IHME)では、大気汚染は高血圧、食生活、喫煙に続き4番目に高い死亡のリスク要因となっているそうです。

ユニセフの今回の報告書では、大気汚染対策への提案がなされています。

クリーンエネルギーに切り替えを促し、公共交通手段を提供し、緑地を増やし、有害化学物質の屋外燃焼を防ぐためのごみ管理方法などによって大気汚染の原因を減らし、子どもたちはマスクを付けたり、大気汚染濃度が低い時間帯に移動ができるようにするなどの対処療法的な提案がなされています。

この問題を解決するためにテクノロジーが活かされるといいですよね。

●ゴミを丸ごとエタノールに変換する世界初の技術を #積水化学 などが開発|化石資源に頼らない究極の資源循環社会システムに役立つ!?

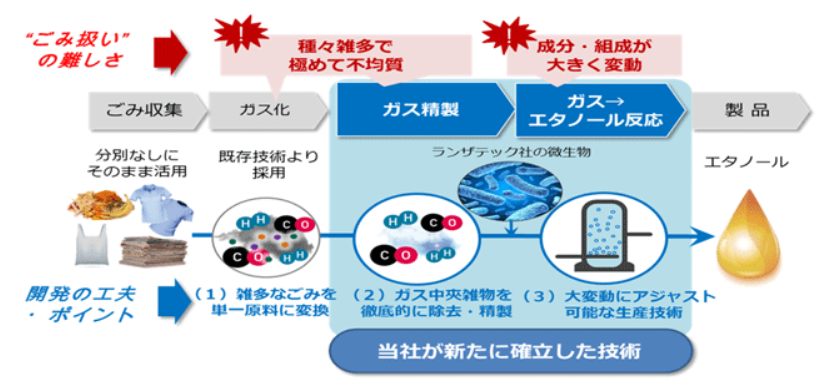

“ごみ”を“エタノール”に変換する世界初※1の革新的生産技術を確立~化石資源に依らない究極の資源循環社会システムの創生に向けて~

(2017/12/6、積水化学プレスリリース)

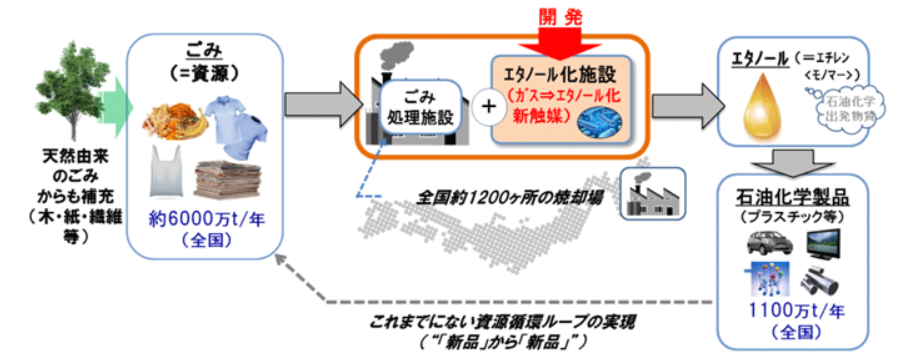

ごみからエタノールを生産する本技術は、まさに“ごみ”を“都市油田”に替える技術ともいえ、当社は、本技術の普及を図ることで、ごみからプラスチック等の生産ができるようになることによる「化石資源に依らない究極の資源循環社会システムの創生」を期待しています。

積水化学工業と米国LanzaTech(ランザテック)は、ごみ処理施設に収集されたごみを一切分別することなくガス化し、このガスを微生物により、熱・圧力を用いることなくエタノールに変換する技術を開発したそうです。

“ごみ”を“エタノール”に変換する世界初の革新的生産技術を確立|積水化学 参考画像:“ごみ”を“エタノール”に変換する世界初※1の革新的生産技術を確立~化石資源に依らない究極の資源循環社会システムの創生に向けて~ (2017/12/6、積水化学プレスリリース)|スクリーンショット

“ごみ”を“エタノール”に変換する世界初の革新的生産技術を確立|積水化学 参考画像:“ごみ”を“エタノール”に変換する世界初※1の革新的生産技術を確立~化石資源に依らない究極の資源循環社会システムの創生に向けて~ (2017/12/6、積水化学プレスリリース)|スクリーンショット

このアイデアが実用化され、世界の各自治体やごみ処理関連企業等で利用されるようになれば、有害化学物質の屋外燃焼を防ぐためのごみ管理方法とごみが化石資源に替わる資源として活用できる一石二鳥の解決策といえるでしょう。

●IoTを活用したスマートゴミ箱

“IoT対応のゴミ箱“の実証実験を国内最大規模で実施〜ゴミの滞留を遠隔から見える化し、ゴミ収集業務を効率化〜

(2017/12/5、ハウステンボス)

『スマートゴミ箱』は、内蔵センサーがゴミの量を計測して、インターネット上でゴミの滞留を遠隔から把握できるゴミ箱です。ゴミの量を正確に検知できる「高精度」、多様なゴミ箱の種類(※)に対応できる「汎用性」が特徴です。

GMOクラウドと、ハウステンボスおよびhapi-robo st(ハピロボ)の3社は、IoT技術を活用した遠隔でゴミの量を把握できる『スマートゴミ箱(仮称)』をハウステンボス内のアムステルダムシティに設置し、ゴミ収集効率化の有用性を探る実証実験を開始したそうです。

ゴミの量を検知するセンサーをゴミ箱に搭載することで、インターネットを通じて遠方からゴミの溜まり具合を把握することができることより、ハウステンボス内で働くスタッフのゴミ収集業務の効率化が図れるということですが、大気汚染地域では、有害化学物質の屋外燃焼を防ぐためのごみ管理方法が大事だということでしたので、スマートゴミ箱のようなアイデアが活かせるかもしれません。

●空気清浄機タワー

また、中国の大気汚染「PM2.5」日本への影響は? (2013/2/8)では、中国で大気汚染が深刻化している問題で、パナソニックが、広東省順徳市にある空気清浄機工場の稼働率を1.5倍に引き上げたというニュースを取り上げたことがありますが、大気汚染が深刻化している地域全体の空気をきれいにする空気清浄機があるとよいかもしれませんね。

このアイデアはすでに考えられていて、スモッグを回収してジュエリーを作る!?世界最大の空気清浄機「SMOG FREE TOWER(スモッグフリー・タワー)」 では、デザインとテクノロジーの力で都市環境の改善を目指している、オランダのデザイナーDaan Roosegaarde(ダーン・ローズガールデ)のチームは、世界最大のスモッグ掃除機を開発したそうです。

また、スモッグ・タワーで回収したスモッグの粒子を圧縮してジュエリーを作っているそうで、このジュエリーを購入することはきれいな空気を寄付したことにもつながるそうです。

スマートシティが計画される際にはこうした子どもたちの健康を守るためという視点をもって都市計画が進められるといいですね。

【参考リンク】続きを読む 微小粒子状物質(PM2.5)を吸い込むことは脳の発達を損なう恐れがある|1歳未満児1,700万人、基準値6倍の汚染地域に|#ユニセフ『大気汚染:子どもの脳の発達に及ぼす影響』 →