「医者に金を払うよりもみそ屋に払え」

病気になる前に、みそを日常的に食べて健康維持に努めるべきだという意味の江戸時代のことわざがあったそうです。

『本朝食鑑』(1695年、元禄8年刊)は、江戸時代初期の食文化を記した実在の書物(著者;細井広沢)で、「みそはわが国ではむかしから上下四民とも朝夕に用いた」「1日もなくてはならないもの」など味噌の効能について書かれています。

この格言は、味噌が「百薬の長」(万病に効く薬)として民間で広まった表現で、『本朝食鑑』では、味噌(大豆と麹の組み合わせ)が消化促進、血行改善、毒素解消などの効果を持つとされ、病気を防ぐ予防食として推奨され、これが「医者より味噌屋に金を使う方が得」という形でことわざ化したものなのだそうです。

江戸時代には庶民が手前味噌を仕込み、味噌を中心とした食生活が根付いていましたが、これは、味噌が栄養価が高く、飢饉時にも健康を守るために欠かせない食品だったことを示しています。

興味深いのは、健康を守るためには予防医療が大事という考え方だったり、医療費を節約する考え方であったり、味噌の健康効果を伝えるものだったりと現代に通づるものがあります。

■予防医療で健康を守る

予防医療・予防医学に取り組んでいくことは医療費の削減するためにも今後重要になっていくと考えられますし、また、QOL(生活の質)の向上といった間接的なコスト削減も期待できると考えられます。

積極的に計画・実行する人はがん・脳卒中・心筋梗塞の死亡リスクが低い|国立がん研究センター で紹介した国立がん研究センターによれば、日常的な出来事に対して、積極的に解決するための計画を立て、実行する「対処型」の行動をとる人は、そうでない人に比べて、がん で死亡するリスクが15%低く、また、脳卒中 リスクが15%低く、脳卒中 や心筋梗塞 などで死亡するリスクが26%低いという結果が出たそうです。

その理由としては、日常的な出来事に対して、積極的に解決するための計画を立て、実行する「対処型」の人は、がん検診や健康診断を受診するため、病気の早期発見につながり、病気による死亡リスクが低下して可能性があるようです。

つまり、定期検診などの予防医学・予防医療を導入するということは、病気による死亡リスクが減少し、医療費の削減にもつながるということです。

■予防医療で医療費を節約する

国民皆保険による医療、医師の半数「持続不能」|「#健康格差」を広げないために私たちができること で紹介した日本経済新聞社などが実施したアンケート調査によれば、医師の半数が国民皆保険による医療が「持続不能」と答えているそうです。

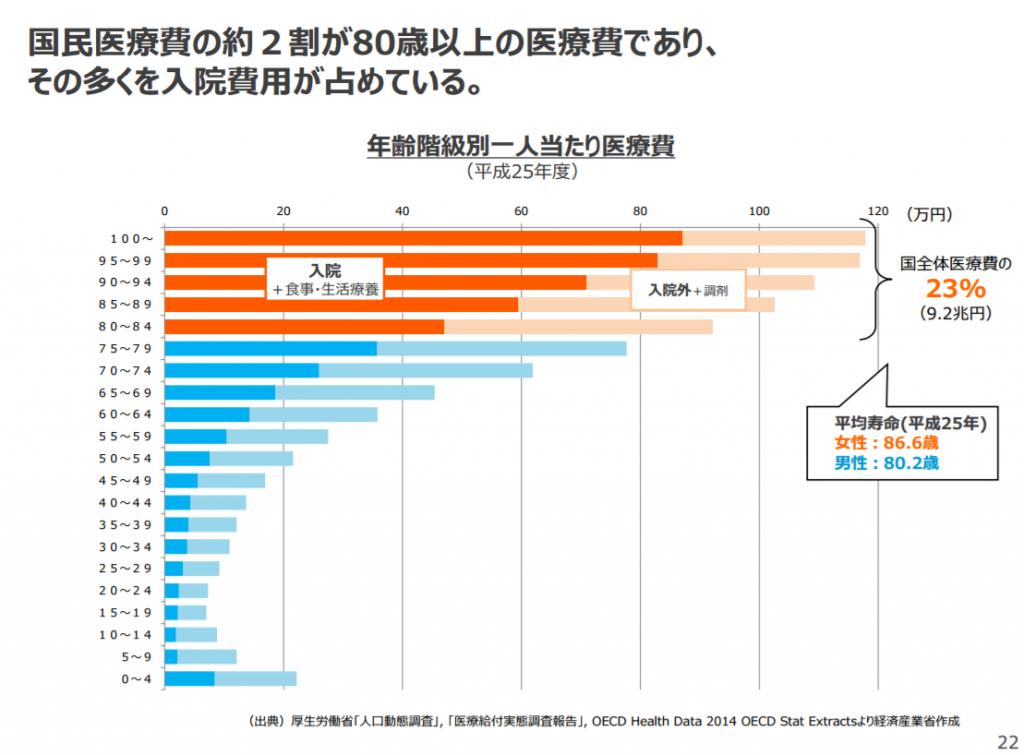

国民医療費の約2割が80歳以上の医療費であり、その多くを入院費用が占めている。(年齢階級別一人当たり医療費(平成25年度)) 参考画像:不安な個人、立ちすくむ国家~モデル無き時代をどう前向きに生き抜くか~ |経済産業省PDF

健康保険組合の4分の1超が2025年度に解散危機を迎える試算ー健保連|改善するために必要な2つのプラン で紹介した厚生労働省「人口動態調査」, 「医療給付実態調査報告」, OECD Health Data 2014 OECD Stat Extractsによれば、国全体医療費の23%(9.2兆円)が80歳以上の医療費であり、その多くを入院費用が占めているそうです。

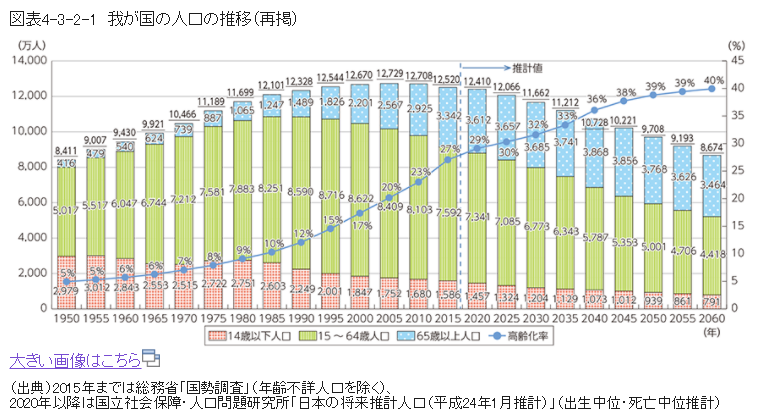

日本の人口の推移|平成28年版情報通信白書|総務省 参考画像:少子高齢化の進行と人口減少社会の到来|平成28年版情報通信白書 |総務省スクリーンショット

つまり、高齢化は今後も進んでいき、医療費の増大が見込まれることから、財政が悪化していく傾向は変わりないでしょう。

この状況を変えるためにも、大きく舵を切る必要があるのではないでしょうか?

そのプランとしては2つあり、1つは、現役世代は予防医療・予防医学・予測医療に変えていくということ、もう一つは、高齢者がフレイルの段階で、適切な介入・支援を行なうことです。

フレイルについてはこちら → 「フレイル(高齢者の虚弱)」の段階で対策を行ない、要介護状態の高齢者を減らそう!|厚生労働省

健康保険組合の4分の1超が2025年度に解散危機を迎える試算ー健保連|改善するために必要な2つのプラン で紹介した在日米国商工会議所(ACCJ:The American Chamber of Commerce in Japan)と欧州ビジネス協会(EBC:European Business Council in Japan)は、持続的な経済成長を促すことを目的に、健康寿命を延ばし病気による経済的負担を軽減するための政策を提言した「ACCJ-EBC医療政策白書2017年版」を共同で発表し、病気の予防や早期発見、早期治療を柱とする「予防型医療」への転換の重要性を訴えています。

例えば、がん検診といった予防医療・予防医学に取り組んでいくことは医療費の削減するためにも今後重要になっていくと考えられますし、また、QOL(生活の質)の向上といった間接的なコスト削減も期待できると考えられます。

積極的に計画・実行する人はがん・脳卒中・心筋梗塞の死亡リスクが低い|国立がん研究センター で紹介した国立がん研究センターによれば、日常的な出来事に対して、積極的に解決するための計画を立て、実行する「対処型」の行動をとる人は、そうでない人に比べて、がん で死亡するリスクが15%低く、また、脳卒中 リスクが15%低く、脳卒中 や心筋梗塞 などで死亡するリスクが26%低いという結果が出たそうです。

その理由としては、日常的な出来事に対して、積極的に解決するための計画を立て、実行する「対処型」の人は、がん検診や健康診断を受診するため、病気の早期発見につながり、病気による死亡リスクが低下して可能性があるようです。

つまり、定期検診などの予防医学・予防医療を導入するということは、病気による死亡リスクが減少し、医療費の削減にもつながるということです。

■味噌の健康効果

●1日1杯みそ汁を飲むと、血圧が下がり、血管年齢が若返るって本当?

2010年に出された論文によれば、4か国の40-59歳の人を対象に塩分摂取量を調査したところ、日本人の塩分摂取量は12gとトップでしたが、日本人の血圧の平均は最も低いという結果が出ました。

【関連記事】

Anderson CA1, Appel LJ, Okuda N, Brown IJ, Chan Q, Zhao L, Ueshima H, Kesteloot H, Miura K, Curb JD, Yoshita K, Elliott P, Yamamoto ME, Stamler J. Dietary sources of sodium in China, Japan, the United Kingdom, and the United States, women and men aged 40 to 59 years: the INTERMAP study. J Am Diet Assoc. 2010 May;110(5):736-45. doi: 10.1016/j.jada.2010.02.007.

この研究から一つの仮説として考えられたのが、日本人が塩分を味噌から摂取しているからではないかというもの。

味噌の中の塩分はNaClとは異なる|広島大学 によれば、発酵産物に含まれている塩分は食卓塩のような純食塩とは作用機序が異なるので、味噌を食べても血圧には影響しないし、脳卒中も遅延すると書かれています。

みそ汁の塩分 血圧に影響せず(1日1杯のみそ汁のある食生活が血管年齢を10歳程度改善する傾向も確認) (平成25年11月)で紹介されている上原誉志夫教授(共立女子大学)が行ったみそ汁と塩分に関する最新研究「習慣的味噌汁摂取が血管年齢に与える影響」(第36回日本高血圧学会総会/平成25年10月26日発表)によると、みそ汁の摂取頻度と血圧の間に関係性は認められなかったそうです。

また、1日1杯程度のみそ汁のある食生活が血管年齢を10歳程度改善する傾向があることも確認されました。

これまで減塩といえば味噌汁を減らすことと考えられてきましたが、減塩のために味噌汁を減らすことにほとんど意味がなく、それどころか一日一杯の味噌汁のある食生活のほうが血管年齢の指標CAVI値(心臓から足首までの動脈の硬さを反映する指標)を低下させ、血管年齢を10歳程度改善する傾向があることが確認されました。

VIDEO

適度の味噌摂取 高血圧になりにくく動脈硬化予防も 共立女子大 上原教授が研究成果発表 で紹介されている共立女子大学家政学部臨床栄養研究室の上原誉志夫教授らの研究によれば、男性102人を対象に行った調査で、1日3回までの味噌汁摂取では食塩の過剰摂取時に比べ血圧への影響はなく、1日1杯味噌汁を飲んでいる場合はCAVI(動脈硬化指標)が低下する傾向がみられたことから、適度な味噌の摂取は血圧を下げ血管年齢を若く保つ作用があることがわかりました。

味噌と血圧の驚きの関係! (2018/5/1、美と若さの新常識~カラダのヒミツ)によれば、味噌の中には、発酵の過程で血圧を下げる成分が生まれているのではないかと考えられ、また、(味噌に含まれる)複数の物質で血圧が下がることが原因ではないかと考えるそうです。

【#林修の今でしょ講座】心筋梗塞検定|血管の回復に良い食事・運動 によれば、味噌にはLTP(ラクトトリペプチド)が含まれています。

LTPはアミノ酸 の一種で血圧降下、動脈硬化 予防が期待できるそうです。

【参考リンク】

味噌汁を飲むと、血圧が下がって、若返るってホント? (2017/3/2、共立女子大学)Dietary Sources of Sodium in China, Japan, the United Kingdom, and the United States, Women and Men Aged 40 to 59 Years: The INTERMAP Study Journal of the American Dietetic Association Volume 110, Issue 5, May 2010, Pages 736-745Du DONGDONG, 海老澤 香里, 宮本 悠紀, 吉永 真理子, 上原 誉志夫 習慣的味噌汁摂取の抗高血圧作用の機序 日本醸造協会誌 2014 年 109 巻 3 号 p. 126-136

●糖尿病になりにくい県ナンバーワン愛知県の食習慣から学ぶ糖尿病予防の方法|赤味噌(メラノイジン)・アサリ(マグネシウム)・喫茶店のモーニング(セカンドミール効果)|#サタプラ

愛知県にある「味噌」の食文化が糖尿病になりにくい理由の1つと考えられるそうです。

発酵食品である味噌には「メラノイジン」という抗酸化物質 が多く含まれており、糖分の消化吸収のスピードを遅くし、食後の血糖値の上昇を抑える働きがあるそうです。

「メラノイジン」が多く含まれているかどうかをチェックするポイントは「色」!

「メラノイジン」は味噌の色が濃いものほど多く含まれているそうで、愛知県で多く使用されている濃い色の赤味噌にはメラノイジンが多いそうです。

一般的な味噌は大豆をゆでて作られているそうですが、赤味噌は大豆をゆでずに高温で蒸して作られており、その製造過程で大豆の糖とアミノ酸が結合し「メラノイジン」が作られているそうです。

また、赤みそは2年ほど寝かせるのですが、この長期熟成も「メラノイジン」が増える理由なのだそうです。

【補足】

みそを上手にとって健康生活

(2017/11/17、NHK)

メラノイジンとは、みそが時間をかけて発酵・熟成する中でアミノ酸や糖類が反応してできた色素成分で、食物繊維のような働きをして、腸内の善玉菌を増やし、悪玉菌を減らしてくれます。また、病気や老化の原因となる活性酸素を減少させる働きももっています。

さらにメラノイジンは、コレステロール低下作用や、血糖値の著しい上昇の抑制やインスリンの分泌亢進(こうしん)作用などが知られています。

●1975年型の日本食を食べると健康になる!ヒトの実験でも証明|その食事の特徴とは?|東北大【論文・エビデンス】

醤油やみそ、みりんなどの発酵調味料は栄養価が高く、がんや脳卒中を予防し、美肌効果が期待できるそうです。

■まとめ

「医者に金を払うよりもみそ屋に払え」という言葉は味噌が消化を助け、気を穏やかにし、血を生み出すなど多様な効能を持つことを昔の人が経験的に知っていたため、味噌を中心にした食生活を推奨するものです。

現代の研究でも、味噌の発酵成分(イソフラボン、乳酸菌)が腸内環境改善や抗酸化作用に寄与することが科学的に裏付けられています

江戸時代の人々が経験的に知っていたことが現代でも健康を守るためには予防医療が大事という考え方だったり、医療費を節約する考え方であったり、味噌の健康効果を伝えるものだったりと通じるものがあるというのは面白いですね。

有機しょうゆ・みそ詰め合わせセット(YL) 4,513円(税込)