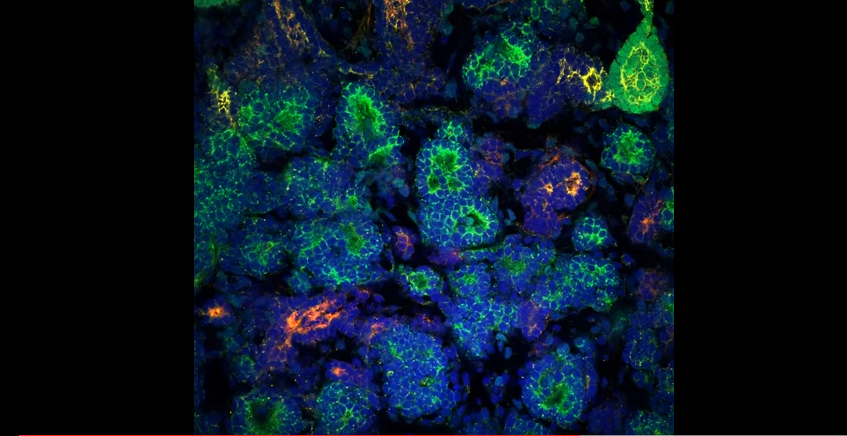

by InOutPeaceProject(画像:Creative Commons)

※写真はイメージです。画像と本文とは関係ありません。

> 健康・美容チェック > 糖尿病 > 「メタボ猿」が激ヤセ 人と同じ糖尿病の疑い? 堺の大浜公園

「メタボ猿」今度は激痩せ 人と同じ糖尿病? 堺の公園

(2015/10/28、朝日新聞デジタル)

見物客が餌を与えすぎて「メタボ猿」とまで呼ばれた大浜公園(堺市堺区)のアカゲザルのうち数匹が、今度は激痩せしてしまった。担当獣医師らは症状から1匹は末期の糖尿病の可能性が強いとみる。見物客の身勝手な餌やりによる幼少期の過食が原因とみられるが、有効な治療法はないという。

見物客がえさを与えすぎて太っていたサルが激ヤセしてしまったそうで、症状から判断すれば糖尿病の可能性が高いそうです。

→ 糖尿病の症状 について詳しくはこちら

■2009年にはダイエットに成功していた!?

(2009/6/30、47ニュース)

公園はさらなるダイエットと体形維持のため、来園者からの餌やりを防ぐ新たな飼育施設を整備。

<中略>

公園事務所によると、2007年には飼育する約50匹の3割以上が10キロ以上と太り気味。来園者が投げ込む菓子パンなどが原因とみられ、公園は同年6月から食事制限を実施した。

2009年の時点では来園者からのエサやりを防ぐ対策を行ない、食事制限によって、ダイエットに成功していたそうです。

しかし、それまでの影響がたたったのか、糖尿病らしき症状が出ているようですね。

■英動物園、サルの餌にバナナ禁止

「英動物園、サルの餌にバナナ禁止」から学ぶ糖尿病を予防する方法によれば、イギリスのペイントン動物園では、バナナは健康に良くないという理由からサルに与えるのをやめたそうです。

人間が食べる分には甘さを強めるように改良されたバナナは良くても、サルにとっては高カロリーで糖分が多く、糖尿病や虫歯の原因、胃腸の具合が悪くなるといった影響があるそうです。

野生のバナナのえさを提供してくれる業者がないため、徐々にバナナの量を減らし、野菜中心の餌に切り替えたところ、サルに変化が見られたそうです。

また、各地の動物園では動物たちに運動させようと、刻んで食べやすくした餌を与えるのではなく、餌をあちこちに置いて探させるなどの工夫を凝らすところが増えているそうです。

■まとめ

糖尿病は「過食」「運動不足」が原因で加速する!ので、糖尿病を予防するためには、食事と運動を動物園側でコントロールする必要があります。

今回のケースは見物客がエサやりをしていることによって、食事をコントロールできなくなっていることが原因にあるようです。

高カロリーで糖分が多い食事によって糖尿病になりやすくなるのは人間もサルも同じです。

しっかりと食事と運動をコントロールして、健康体にしてあげてほしいものです。

糖尿病関連ワード

糖尿病関連ワード

■薬局でもできる糖尿病の検査|検尿(尿糖検査)と採血による血糖検査