by Andrea Benjamin Manenti(画像:Creative Commons)

■あなたは歩き方から感情を読み取ることができますか?|人間の感情を先読みして、日常生活を支援するロボットの開発も期待|東京農工大・筑波大

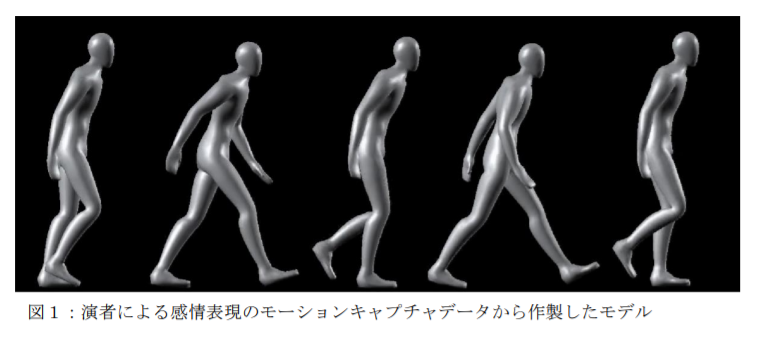

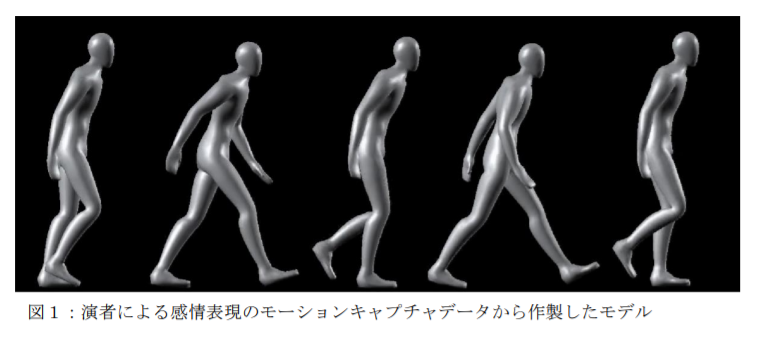

参考画像:『歩き方』によって人の感情を認識可能と証明~感情認識ロボットの飛躍的な機能進化に期待~(2014/7/14、筑波大学)|スクリーンショット

『歩き方』によって人の感情を認識可能と証明~感情認識ロボットの飛躍的な機能進化に期待~

(2014/7/14、筑波大学)

ヒトの歩き方で感情察知 生活支援ロボットに期待 東京農工大、筑波大など確認

(2014/7/20、産経新聞)

東京農工大大学院のベンチャー・ジェンチャン准教授と筑波大サイバニクス研究センターの門根秀樹助教らの研究チームは、人間の歩く動作の一部から感情が読み取れることを確認したと発表した。この原理を活用すれば、近い将来、人間の感情を先読みして、日常生活を支援するロボットの開発も期待できるという。

東京農工大大学院のベンチャー・ジェンチャン准教授と筑波大サイバニクス研究センターの門根秀樹助教らの研究チームは、「喜怒哀楽」と「恐怖」の5つの感情の歩行パターンをデータ化することにより、歩く速度や頭、胴体の姿勢など動作の一部から約70%の確率で感情を読み取れることに成功したそうで、近い将来、人間の感情を先読みして、日常生活を支援するロボットの開発も期待できるかもしれないそうです。

これまでは、声の調子や表情の変化を読み取って、相手の感情を判断していたそうですが、今回の研究によって、歩き方から感情を読み取れるようになったことで、より人間らしいロボット開発に活かされるとのことです。

【関連記事】

P.S.

今回の記事は、歩き方から感情を読み取るというものでしたが、もしかすると、人間よりもロボットのほうが感情を読み取ることがうまくなるかもしれません。

というのも、最近は、直接人とコミュニケーションするよりも、スマホなどツールを通じてコミュニケーションをすることのほうが多いような気がするからです。

【関連記事】

コミュニケーション能力には、顔や態度から感情や考えを読み取る能力があります。

【関連記事】

モテない人のコミュニケーション能力は低いことが証明される

摂南大学の牧野幸志が異性間における恋愛を想定して男女に調査をした結果、異性に対するコミュニケーション能力には、4つのスキルがあること明らかになりました。

1:異性との会話スキル(異性と楽しく会話する話題がある)

2:状況判断スキル(異性の考えが顔や態度でわかる)

3:異性への自己表現スキル(異性に自分の意見をはっきり伝えられる)

4:葛藤解決スキル(異性が自分と違う考えをもっていても上手くやっていける)

コミュニケーションスキルは、多くの人とコミュニケーションをとることによって、トレーニングしていくものですが、ネットやスマホとばかり向き合っていると、直接人とコミュニケーションする機会が少なくなり、感情の読み取り方を学ぶことができなくなるのではないでしょうか。

【関連記事】

ネット漬け生活でポップコーン脳に?!

人とのコミュニケーションスキルは、経験を通じて学習するものであり、ネットに集中する時間が長いと、直接人と接触する機会が少なくなることから、感情の読み取り方を学ぶことができなくなるようです。

女性の気持ちを理解していない人ほど、セクハラを犯す傾向が高い

読心スキル=コミュニケーション能力を高めるには、多くの人と積極的にコミュニケーションをとることがトレーニングになるようです。

なぜ「オジサン」はセクハラをしてしまうのか?|なぜ、男性は女性が嫌がるボディタッチをしてしまうのか?

女性は「なぜオジサンはセクハラするの?」と思っているかもしれませんが、オジサンは異性とのコミュニケーションスキルが乏しく、女性からはセクハラと思われるコミュニケーション手段しか持っていないため、現在のような状況となっていると考えられます。

最近では、せっかくいっしょにいてもスマホとばかり向き合っている人が多いと思いませんか。

もちろん気を遣う必要がない間柄だからということもあるかもしれません。

でも、もしかしたら、隣にいる大事な人が何かサインを出していても、あなたがそのサインを見ていなければ気づくことはないのです。

【関連記事】

もっと目の前にいる人とのコミュニケーションを大事にしてみませんか?

今のところ、「会う」以上のコミュニケーション手段はない!のですから。

【関連記事】